"기술 주권은 자급자족 아니다…'테크 동맹' 만드는 게 핵심"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

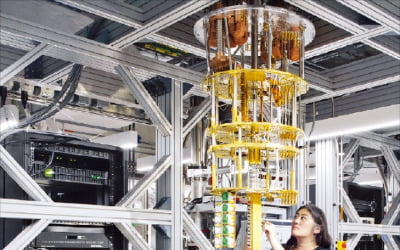

인터뷰 - 야코프 에들러 獨 프라운호퍼ISI 소장

타국에 핵심기술 의존 없이

필요할 때 접근 가능한

동맹 만드는 게 정부 역할

타국에 핵심기술 의존 없이

필요할 때 접근 가능한

동맹 만드는 게 정부 역할

야코프 에들러 프라운호퍼ISI 소장(사진)은 11일 “시간이 얼마 남지 않았다”며 이같이 말했다. 미국, 중국, 유럽연합(EU) 등 강대국이 저마다 ‘기술 주권’을 주장하며 그들만의 패권 기술을 위한 생태계를 구축하고 있다는 것이다.

프라운호퍼는 독일의 정부 출연 연구 기관이다. 독일 전역에 퍼져 있는 72개(2019년 3월 기준) 연구소의 연합체다. 1972년 창설된 프라운호퍼ISI는 총 8개 그룹으로 분류되는 연합체 중 기초과학과 산업계를 연결하는 응용·실용 연구개발(R&D) 분야에 특화된 조직이다. 유럽 최대로 꼽힌다.

에들러 소장은 “기술 주권이라는 담론은 독일과 EU는 물론 세계은행(WB) 등 국제기구에서도 가장 뜨거운 주제”라며 “EU가 고전적 의미의 강력한 산업정책으로 회귀하고 있다는 걸 의미한다”고 설명했다. 단지 R&D를 타국에 의존하지 않겠다는 데 그치지 않고 핵심 전략 기술에 관한 한 원자재에서부터 최종 상품의 제조에 이르기까지 EU 역내에서 해결할 수 있어야 한다는 선언이다.

독일이 기술 주권의 중심에 서게 된 배경은 한국에 시사하는 바가 크다. 에들러 소장은 “어느 날 갑자기 수십 년 동맹이라고 생각했던 미국이 신뢰하기 힘든 상대로 다가왔다”며 “도널드 트럼프 행정부 때부터 EU는 기술 주권을 준비하기 시작했다”고 말했다. 2018년 EU가 IPCEI(유럽의 공통 이해를 위한 산업 프로젝트)를 출범시킨 것은 이런 배경에서다.

그는 “유럽은 1960년대에 미국으로부터, 1980년대엔 일본의 기술적 우위를 경험하면서 늘 유럽의 경쟁력을 고민했다”며 “하지만 미·중 갈등으로 촉발된 이번 상황은 과거와는 질적으로 완전히 다르다”고 강조했다. 대(對)중국 수출 비중이 높은 EU로선 “조만간 미국과 중국 중 하나를 선택해야 하는 게임 앞에 놓일 수밖에 없다”는 것이다.

전문가들은 한국같이 수출 의존적이고, 규모가 작은 나라는 기술 주권의 시대에 딜레마에 처할 수밖에 없다고 예상한다.

에들러 소장은 “기술 주권이 곧 모든 기술을 자급자족할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다”면서도 “핵심 전략 기술을 타국에 의존하지 않으면서 언제든지 필요할 때 해당 기술에 접근할 수 있는 동맹을 만드는 것이 그 어느 때보다 정부가 해야 할 역할”이라고 말했다. 이와 관련해 그는 “독일의 정치인과 관료들이 한국과의 협력 방안에 매우 높은 관심을 두고 있다”고 했다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)