[원시]

○○(○○)

鄭谷(정곡) 또는 劉義(유의)

返蟻難尋穴(반의난심혈)

歸禽易見窠(귀금이견과)

滿廊僧不厭(만랑승불염)

一個俗嫌多(일개속혐다)

[주석]

· 鄭谷(정곡) : 당말(唐末)의 시인으로 자(字)는 수우(守愚)이다. 그의 관직이 도관낭중(都官郞中)이어서 사람들이 정 도관(鄭都官)이라 칭하였고, 또 자고시(鷓鴣詩)로 이름을 날렸기 때문에 정자고(鄭鷓鴣)로 일컫기도 하였다. 승려 제기(齊己)가 쓴 <조매(早梅)>라는 시의 ‘수지(數枝)’를 ‘일지(一枝)’로 고쳐준 일로 인하여 일자사(一字師)로 추앙을 받기도 하였다.

· 劉義(유의) : 당대(唐代)의 시인으로만 알려져 있을 뿐, 자세한 사항은 알 수가 없다.

· 返蟻(반의) : 돌아가는 개미. / 難(난) : ~하기가 어렵다. / 尋穴(심혈) : 구멍을 찾다.

· 歸禽(귀금) : 돌아가는 새. / 易(이) : ~하기가 쉽다. / 見窠(견과) : 둥지를 발견하다, 둥지를 찾다. ‘窠’가 ‘巢(소)’로 된 책도 있는데 이는 잘못이다. 압운자 자리기 때문에 ‘巢’로 ‘窠’를 대신할 수는 없다.

· 滿廊(만랑) : 복도 또는 행랑에 가득하다. / 僧(승) : 스님. / 不厭(불염) : 싫어하지 않다.

· 一個(일개) : 한 개, 하나. / 俗(속) : 세속, 세속의 사람(들). / 嫌多(혐다) : 많음을 싫어하다, 많다고 싫어하다.

[태헌의 번역]

○○

돌아가는 개미는 구멍 찾기 어렵겠고

돌아가는 새는 둥지 찾기가 쉽겠구나.

복도에 가득해도 스님은 싫어하지 않는데

하나로도 세상 사람들은 많다고 싫어하네.

[번역노트]

지난 회차(回次)에 이어 이번 회차에도 영물시(詠物詩) 한 수를 감상하기로 한다. 역자가 지금까지 읽어본 영물시는 아무리 적게 잡아도 최소한 1백 수는 넘지 않을까 싶다. 그런 역자에게 누군가가 영물시 가운데 단 한 수의 영물시를 추천해달라고 한다면, 역자는 단 1초의 망설임도 없이 이 시를 추천하게 될 것이다. 말하자면 역자가 지금까지 읽어본 영물시 가운데 최고의 걸작이라고 할 수 있는 이 시는, 놀랍게도 지금으로부터 1200여 년 전인 중국 당(唐)나라 시기에 지어진 것이다.

그러나 역자에게 이 사실보다 더 놀라운 것은 역자가 30년이 넘는 세월 동안 이 시의 작자에 대해 이설(異說)이 있다는 것을 전혀 알지 못했다는 점이다. 역자는 학창 시절 어느 수업 시간에 이 시를 처음으로 접하고 그날 밤에 잠을 이루지 못할 정도로 감동을 받았던 기억이 아직껏 어제의 일인 듯 생생하기만 하다. 그리고 제법 세월이 흐른 후에 이 시를 또 어느 책에서 다시 만나게 되었다. 이 시의 작자에 대한 설명은 그 수업 시간이나 그 책이 동일하였다. 그러하였으므로 역자는 이 시의 작자에 대해 이설이 있으리라고는 꿈에도 생각하지 못하였다. 올 가을에 이 시를 칼럼으로 진행해 보기를 계획하고 이 시에 대한 옛사람들의 평가 등을 살펴볼 요량으로 몇 가지 검색을 시도하다가 그제야 청천벽력과도 같은 사실을 마주하게 되었던 것이다.

이 시는, 역자가 지금껏 알아왔던 당대(唐代)의 시인 정곡(鄭谷)으로 작자가 소개된 책이 있는가 하면, 역자가 지금껏 한 번도 들어본 적이 없는 유의(劉義)라는 사람으로 소개된 책도 있다. 그리고 어떤 설이 맞는 지는 아직까지 속 시원하게 밝혀진 것이 없는 듯하다. 세상을 살다보면 어떤 걸 몰라서 문제가 되는 경우보다는, 알고는 있지만 애초에 불완전하거나 잘못된 정보가 입력되어 오래도록 기억 속에 남아 문제가 되는 경우가 오히려 더 많을 수 있다는 것을, 역자는 이 시로 인해 인정하지 않을 수 없게 되었다.

이제, 작자를 단언(斷言)할 수 없는 이 시가 노래한 것이 무엇인지 차근차근 따져보기로 하자. 지난 회차에서 언급했듯 4구로 구성된 영물시의 대부분이 제3구에 구체적인 힌트가 숨어있는 경우가 많다는 언급은 이 시에서도 여전히 유효하다. “복도에 가득해도 스님은 싫어하지 않는데”라고 하였으니 복도에 가득할 수 있는 것[물건]만 생각해보면 될 것이다. 지금까지 역자가 가장 많이 들었던 오답은 바로 ‘신발’이다. 절간의 복도에 가득할 수 있는 것에만 너무 매달리다 보니, 제4구의 “하나로도 세상 사람들은 많다고 싫어하네.”와는 전혀 어울리지 않는 답이 되고 말았다. 지난 회차에서와 비슷하게 제4구의 언급은 읊는 대상의 속성이라기보다는 읊는 대상에 대한 시인의 판단이나 해석으로 보이기 때문에, 이 영물시의 정답을 찾자면 아무래도 제1구와 제2구에 집중하지 않을 수 없을 듯하다.

역자는 처음으로 이 영물시의 제목, 곧 정답을 알고 난 후에 제1구와 제2구 같은 멋들어진 관찰력 앞에서 저절로 주눅이 들어 들고 있던 펜이 떨어진 것도 알지 못하였다. 돌아가는 개미는 왜 개미구멍 찾기가 어렵고, 돌아가는 새는 왜 둥지 찾기가 쉬운 걸까? 도대체 무엇이 개미는 어렵게 만들고 새는 쉽게 만드는 걸까? 역자는 이 대목에서 난감해 하는 학생들을 위하여 대개 힌트 하나를 제공하였다. - “이 시는 가을과 관계가 있다.” 이렇게 거의 결정적인 힌트를 주었음에도 정답이 바로 나오는 경우는 드물었던 편이다. 그러나 두 세 개의 오답을 건너뛰면 거의 예외 없이 정답이 나왔다. 정답이 나오기 직전에 가장 많이 나온 오답은 바로 ‘나뭇잎’이었다. 나뭇잎은 왜 정답이 못되는가? 나뭇잎은 나무에 달렸을 수도 있고, 땅에 떨어져 있을 수도 있기 때문이다. 이 영물시의 정답은 바로 땅에 떨어져 있는 ‘낙엽(落葉)’이다.

개미가 일터로 나갈 때는 쌓인 낙엽이 없거나 드물었는데, 돌아가는 길에 보니 낙엽이 수북이 쌓여 있어 길 찾기가 결코 수월하지 못하다. 이에 반해 새는 어떠한가? 하늘을 가리고 있던 나뭇잎이 떨어진 만큼 하늘이 열려 둥지 찾기가 쉬울 수밖에 없다. 낙엽이 땅에 쌓인 것을 이렇게 개미와 새의 여정으로 설명한 것이 놀랍지 않은가? 현대의 시인들도 이렇게 섬세하게 관찰하여 시를 쓰기는 결단코 쉽지만은 않을 것이다. 그러나 이 시의 놀라움은 결코 여기에서 그치지 않는다.

제3구는 기본적으로 절간의 복도가 개방형으로 만들어진 것임을 환기시킨다. 떨어지는 나뭇잎이 바람에 날려 절간 복도에 가득하게 되어도 스님은 왜 싫어하지 않을까? 귀찮아하지 않는다는 것이 아니라 싫어하지 않는다고 한 것에 당연히 주목해야 한다. 그 해답은 제4구에서 추론이 가능하다. 그런데 세상 사람들은 왜 낙엽을 하나도 많다고 싫어하는 걸까? 그 이유는 낙엽에서 느끼는 감회 내지 낙엽에 부여한 모종의 의미에서 찾아야 할 것이다. 하나의 나뭇잎만 날아도 가을은 이미 저물기 시작하는 것이다. 나무가 나뭇잎을 다 지운 시점을 겨울의 시작으로 본다면, 하나의 나뭇잎이 날리는 것은 바로 겨울의 신호탄 내지 전주곡이 된다고 할 수 있다. 겨울은 시련이 많은 계절의 막바지로 인생으로 치면 황혼기에 해당된다. 청춘에 비견됨직한 나뭇잎이 찬란하게 물들었다 떨어지는 것을 보고 옛사람들은 가는 세월과 스러지는 청춘을 무던히도 가슴아파했을 것이다. 그리하여 떨어지는 나뭇잎은 하나도 많다고 여겼을 듯하다. 그런데 스님은 왜 그런 나뭇잎이 복도에 가득해도 싫어하지 않을까? 스님은 속세를 떠난 사람이고 윤회(輪廻)를 믿는 구도자(求道者)이기 때문이다. 스님은 생로병사를 초월할 수 있어 세월이 가는 것도, 청춘이 스러지는 것도 그저 담담히 지켜볼 수가 있다. 그러므로 낙엽이 하나가 아니라 무더기로 쌓여 있어도 싫어하지 않을 수 있는 것이다.

역자에게 불면의 밤을 안긴 이 시를, 역자는 지금까지 만난 영물시 가운데 최고의 걸작이라고 생각하지만, 역자의 편협한 독서와 과문(寡聞) 때문에 여태껏 접하지 못했던 걸작 영물시 또한 적지 않을 것으로 생각한다. 독자들께서 익히 아는 멋진 영물시를 소개해주신다면, 기쁜 마음으로 감상하고 감사하는 마음으로 새로운 칼럼을 진행할 수도 있지 않을까 싶다.

오늘 소개한 이 시는 오언절구(五言絶句)로 그 압운자는 ‘窠(과)’와 ‘多(다)’이다.

2021. 11. 15.

<한경닷컴 The Lifeist> 강성위

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."

독자 문의 : thepen@hankyung.com

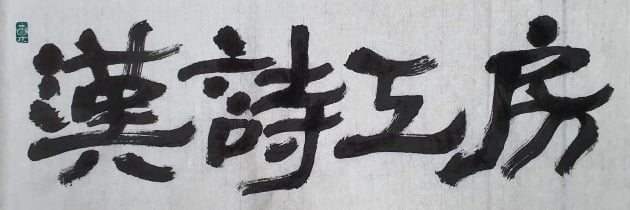

![[한시공방(漢詩工房)] 가을 입술, 유은정](https://img.hankyung.com/photo/202211/01.31733843.3.jpg)

![[한시공방(漢詩工房)] 詠○(영○), 李山海(이산해)](https://img.hankyung.com/photo/202210/01.31601375.3.jpg)

![[한시공방(漢詩工房)] 욕심, 공광규](https://img.hankyung.com/photo/202210/01.31463774.3.jpg)