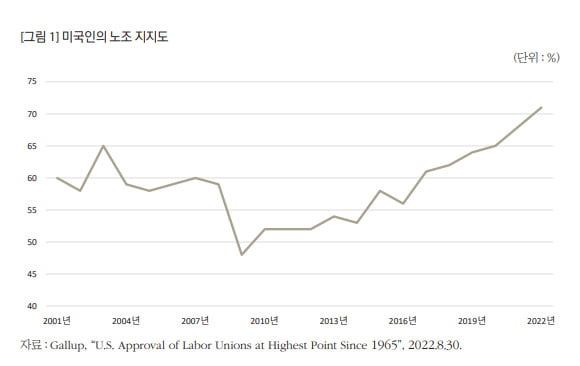

미국 럿거스대학교 노사관계 박사과정에 재학 중인 홍성훈 씨가 한국노동연구원 국제노동브리프에 최근 기고한 글에 따르면, 올해 미국인의 노조 지지율은 71%로 2000년 이후 최고치를 기록했다고 합니다. 1950년대 중반에 기록했던 75%에 육박하는 수치라고 하네요.

노조 지지도는 2016년 이후 매년 상승 추세입니다. 남녀노소는 물론 인종을 불문하고 고루 높은 것도 눈에 띄는 대목입니다. 다만 정당별로는 공화당(56%)보다는 민주당 지지자들의 지지율(89%)이 더 높았다고 하네요.

실제로 아마존과 스타벅스를 비롯해 그간 노조와 거리가 멀었던 기업에서 조직 열풍이 불고 있습니다.

원인에 대해서는 해석이 분분합니다만 '경제 상황'과 '불평등'이 주요 요인이 분석입니다.

워싱턴 포스트는 "경제 상황이 안 좋아 실업률이 높을 때 노조에 대한 인식이 부정적이지만, 실업률이 낮을 때는 긍정적이었다"고 응답했습니다. 특히 미조직 노동자는 불황보다 호황기에 노조를 지지한다고 하네요.

또 노조가 불평등을 해소하려고 노력하는 모습을 보일 때 미국인들이 노조에 공감하는 모습을 보였다는 해석입니다. 금융이나 기업의 과도한 권력을 견제하는 역할을 할 때 지지받았다는 의미로 풀이됩니다.

스타벅스 노조가 직원과 고객의 '위생 관리'를 요구하면서 파업에 돌입하자 시민들로부터 강한 지지를 받고 있다는 점이 이런 해석을 뒷받침합니다. 스타벅스 직원들은 노조 설립 이유로 '장비 고장', '인력 및 교육 부족', '공급망 문제' 등을 꼽은 바 있습니다. 스타벅스의 창업자 하워드 슐츠의 노조 혐오 발언도 노조에 대한 지지를 높였습니다.

그런데 흥미로운 점은, 미국에서 노조 지지율만 올라가고 있지만 노조 가입률은 답보 상태라는 점입니다.

미국 노동부 산하 노동통계국(BLS)의 집계한 결과에 따르면 지난해 전체 노조 가입률은 10.3%에 불과했습니다. 이는 지난 2020년에 비해 0.5%포인트 감소한 수준이라고 합니다. 또 원래 노조 가입률이 높은 생산직 외의 화이트칼라나 행정직의 조직률은 여전히 10%대에 그치는 것으로 나타났습니다.

갤럽 조사에 따르면 비노조원의 58%는 노조 가입에 전혀 관심이 없다고 답했습니다. 보스턴 글로브는 낮은 노조 가입률의 원인이 "반노동 정책이나 사용자의 권력 강화보다 미국 사회의 개인주의화와 노조를 무의미하다고 보는 노동자의 시각에 있다"고 분석하고 있습니다.

CNBC는 "일부 노동자가 노조를 또 다른 상사로 인식한다"고 보도했습니다. MIT의 토마스 코칸 교수는 노조에 대한 노동자의 모호한 태도를 보여주는 것이라고도 주장을 했는데요, 노조를 위계적 조직으로 바라보는 시선이 있다고 합니다.

즉 "노조가 나를 위해 투쟁을 해주는 것은 좋지만, 노조나 노조위원장으로부터 특정한 생각을 주입 받기는 싫다"는 인식이 함께 있다고 합니다.

결국 MZ세대 등 주류 세대는 노동조합을 '도구'나 '수단'의 개념으로 바라보고 있다는 해석도 가능합니다. 자신들이 아닌 우리의 이익을 높여주는 단체로 인식하면 지지하지만, 그렇다 하더라도 내가 직접 가입하는 것은 꺼리고 있다는 의미입니다.

특히 IT 분야에서는 임금협상 시즌에 노동조합 가입률이 뛰었다가 임단협이 끝나면 썰물처럼 조합원이 빠져나가는 현상도 있다고 합니다.

인사담당자들 입장에서는 눈 여겨 볼만한 현상이 아닐까요.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

!["요즘 집회 때문에 대박 터졌다더니…" 놀라운 일 벌어졌다 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZA.38677482.3.jpg)