둘을 비교해보면 한국 노사관계의 현황을 입체적으로 판단해 볼 수 있습니다.

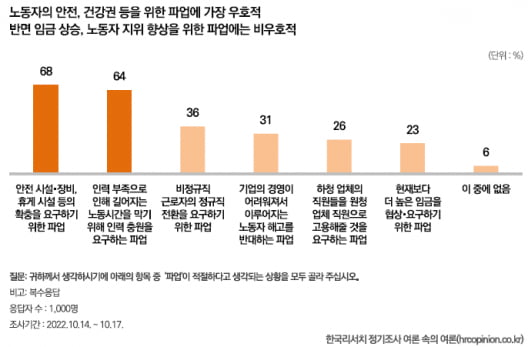

◆"임금인상 목적 파업, 보기 싫다"

지난 9월 한국노동연구원 국제노동브리프에 실린 글에 따르면, 올해 미국인의 노조 지지율은 무려 71%로 2000년 이후 최고치를 기록했습니다. 1950년대 중반에 기록했던 75%에 육박합니다.미국의 노조 지지도는 2016년 이후 급상승 추세입니다. 남녀노소·인종을 불문합니다.

원인 분석은 많지만, 눈에 띄는 해석은 노조가 금융·기업의 과도한 권력을 견제하는 '공익적 역할'을 할 때 지지받았다는 해석입니다.

실제로 스타벅스 노조가 직원과 고객의 '위생' '인력·교육 부족', '공급망 문제' 개선을 요구하면서 파업에 돌입하자 시민들로부터 강한 지지를 받았다는 점이 이런 해석을 뒷받침합니다.

한국도 비슷한 조사 결과가 있습니다. 한국리서치가 지난 10월 14일부터 3일동안 18세 이상 국민 1000명을 대상으로 진행한 조사에 따르면 생존권·건강권 보호, 인력 확보 목적의 파업엔 우호적이었지만, 임금 상승을 위한 파업에는 적대적인 것으로 나타났습니다.

◆임금협상 때만 노조 가입, 끝나면 우르르 빠져

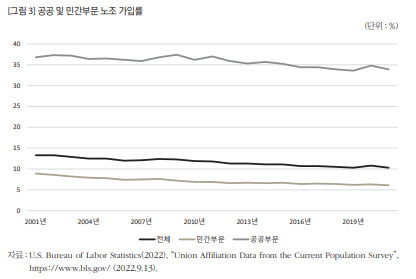

흥미로운 점은 미국에서 노조 지지율과 다르게 노조 가입률은 줄고 있다는 점입니다.미국 노동부 산하 노동통계국(BLS)의 집계에 따르면 지난해 전체 노조 가입률은 10.3%였습니다. 이는 지난 2020년에 비해 0.5%포인트 감소한 수준이라고 합니다. 갤럽 조사에 따르면 비노조원의 58%는 노조 가입에 전혀 관심이 없다고 답했습니다.

결국 MZ 등 현 주류 세대는 노조를 자신의 근로조건을 올려주는 '수단'의 개념으로 냉정하게 바라본다는 해석이 가능합니다.

'우리'의 이익을 높여주는 단체로 인식하면 지지하지만, 내 이익과 상관이 없다면 관심 없다나 때로는 적대적일 수 있다는 의미기도 합니다.

한국도 마찬가지입니다. IT 분야에서는 임금협상 시즌에 노조 가입률이 뛰었다가 임단협이 끝나면 썰물처럼 빠져나가는 현상이 포착됩니다. 단결된 투쟁과 노동자 간 연대의 가치를 강조해오던 기존 노동운동가들 입장에서는 상당히 씁쓸한 변화 같습니다.

각설하고, 해당 글을 기고한 홍성훈 씨(미국 럿거스대 노사관계 박사과정)는 "(그럼에도) 노조에 대한 미국인의 긍정적 태도는 분명 향후 노동운동에 큰 도움이 될 것"이라고 설명했습니다.

그런 면에선 노조 가입률은 오르지만 지지율이 낮은 한국 노동운동이 장기적으로 더 위기같습니다.

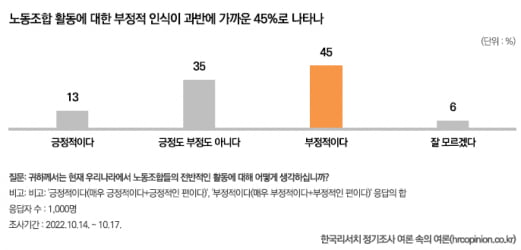

한국리서치의 여론조사에 따르면 노조 활동에 부정적이라고 대답한 사람이 45%로, 긍정적이라고 답한 13%의 3배가 넘습니다. 놀라운 건, 노조 가입 경험이 있다는 응답이 15%인데도 긍정 답변은 13%에 그쳤다는 점입니다. 13%는 대략 현재 국내 노조 조직률(12.5%)과 비슷한 수준입니다. 노조가 '그들만의 리그'로 전락할 수 있다는 지적도 나옵니다.

한 노사관계 전문가는 "노조에 대한 지지율이 낮은 것도 한국 노사관계가 건설적으로 성장하는 데 한계로 작용할 것"이라며 "노조가 그간의 대립, 투쟁에 방점을 두지 않고 노사 화합을 추구하는 문화로 탈바꿈할 필요가 있다"고 덧붙였습니다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

!["금리 상승기, 주식보다 '이것' 투자하라" [차은지의 리치리치]](https://img.hankyung.com/photo/202211/03.31990957.3.jpg)

!["수조원 줄테니 제발…" 삼성전자에 쏟아지는 러브콜 [황정수의 반도체 이슈 짚어보기]](https://img.hankyung.com/photo/202212/01.32020124.3.jpg)