개장 후 고질적 수급 불균형에 가격 급등락 지속

경매물량 통제·시장조성자로 가격 제로는 '불가능'

온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률에 따르면 '제32조(배출권의 소멸) 이행연도별로 할당된 배출권 중 제27조에 따라 주무관청에 제출되거나 제28조에 따라 다음 이행연도로 이월되지 아니한 배출권은 각 이행연도 종료일부터 6개월이 경과하면 그 효력을 잃는다'고 정의돼 있습니다.

소멸에 대한 정의는 수급 차원에서 공급우위로 배출권의 시장가격이 제로로 수렴하는 현상에 대한 정의와 잉여분에 대한 이월되지 않은 배출권에 대한 가치가 사라지게 되는 배출권 거래제도 대응차원의 해석으로 나눌 수 있습니다.

글로벌 탄소배출권시장에서 탄소배출권 가격이 제로에 가깝게 형성됐던 시장은 유럽 탄소배출권시장에서 최초로 발생했습니다. 유럽 탄소배출권시장은 제1차 계획기간(2005~2007년)을 시범기간으로 정하고 배출권을 100% 무상 할당했고 잉여분에 대해 이월을 금지시켰습니다.

이 과정에서 2006년 4월 19일 배출권 가격은 톤당 31.58 유로 가격이 형성된 이후 2007년 12월 3일에는 배출권 가격이 톤당 0.03 유로까지 급락했습니다. 이월금지에 따라 마지막 이행기간인 2007년에는 잉여 공급물량 유입되면서 배출권 가격이 급락하는 사태가 나타났습니다.

이후 유럽 탄소배출권시장은 유상할당의 비중 증가와 잉여분에 대한 이월 허용, 유통물량을 통제를 통한 시장안정화 조치, 유상할당에 대한 경매물량 통제 등으로 배출권 가격은 안정세를 보이고 있다. 최근에는 온실가스 감축목표 상향 조정으로 톤당 100유로를 위협하는 일도 발생했습니다.

앞서 말한 것처럼 '소멸' 현상의 정의는 배출권 제도 이행과정에서 미이행 시 배출권의 가치가 사라지는 것으로 풀이하는 게 타당해 보입니다. 그리고 시장 관점에서 잉여분의 물량 출회로 공급우위 상태에서 수요부재에 따라 배출권 가격이 제로에 가깝게 형성되는 것으로 구분해 이해하는 게 타당해 보입니다.

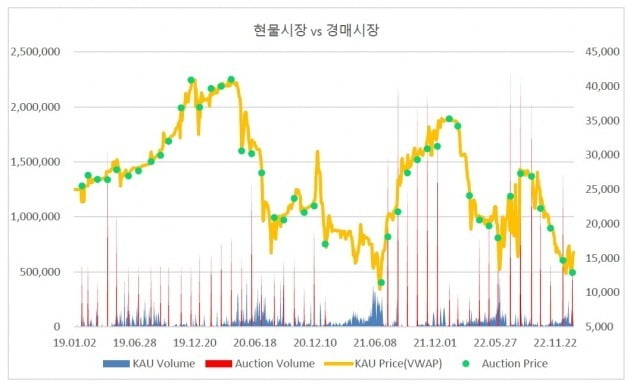

국내 탄소배출권시장은 2015년 1월 12일 개장 이후 고질적인 수급 불균형이 가격 급등락으로 이어지는 흐름을 보여 왔습니다. 이 과정에서 이월 및 차입 제도의 변경, 유상할당을 위한 경매시장 개설, 증권사를 중심으로 금융투자회사들의 시장 참여허용, 최저거래가격제도 도입 등으로 시장안정화 및 가격안정화를 꾀하고 있습니다.

따라서 탄소배출권 소멸, 즉 배출권 가격이 제로에 가깝게 급락하지 못하는 이유는 시장안정화(MSR)조치 및 최저거래가격제도, 잉여분에 대한 이월극대화 대응, 유상 경매물량 통제, 시장조성자 및 증권사 저점 매수세, 유럽 탄소국경조정제도(CBAM) 등을 대표적으로 꼽을 수 있을 겁니다.

각각의 이유를 세부적으로 살펴보겠습니다.

첫째, 시장안정화(MSR)조치 및 최저거래가격제도입니다. 탄소배출권시장의 가격안정화를 위해 가격조건과 거래량 조건을 기준으로 시장안정화를 위한 조치가 있습니다. 가격하락 방어를 위한 내용으로는 직전 2개년도의 거래량 가중평균가격(준거가격)에 0.6배를 곱한 값을 시장안정화를 위한 하단 가격으로 설정됩니다. 올해 시장안정화 조치의 준거가격은 톤당 2만150원, 하단 가격은 톤당 1만2090원으로 설정됐습니다. 탄소배출권 시장가격이 하단가격을 밑돌 경우 최저거래가격제도가 발동하게 됩니다. 가장 최근에 발동된 최저거래가격은 톤당 9450원(2021년 6월 25일)으로 설정됐습니다.

둘째, 잉여분에 대한 이월극대화 대응입니다. 대부분의 할당대상업체들은 지속가능 경영차원에서 배출권 잉여 시 매도보다는 이월 대응을 하고 있습니다. 이런 이유는 무상 할당배출권이라는 점과 향후 감축목표의 상향에 대한 선제적 대응, 더불어 유동성 리스크를 대비하고자 대부분의 잉여업체들은 이월 극대화를 꾀하고 있습니다. 제3차 계획기간부터는 이월을 위한 전제조건으로는 순매도량의 2배, 1배, 평균으로 이월이 가능하도록 설계돼 있습니다. 잉여업체들의 이월을 위한 순매도 물량은 전환부문, 시장조성자, 증권사에서 충분히 흡수 가능한 물량입니다.

셋째, 유상 경매물량 통제입니다. 탄소배출권 수급과 가격에 가장 직접적으로 영향을 미치는 시장은 유상 경매시장입니다. 코로나19 사태로 탄소배출권 가격이 하락하자 정책당국은 제26차(2021년 2월 10일), 제27차(2021년 3월 10일), 제28차(2021년 4월 21일), 제29차(2021년 5월 12일) 경매시장을 개장하지 않았습니다. 당시 미공급물량은 160만톤(KAU20년물)으로 당초 계획했던 경매물량 중 19.6%의 물량이 공급되지 않았습니다.

이 결과 추가적인 배출권 가격하락을 방어하는 듯 했지만 상황은 달라졌습니다. 2021년 6월 25일 제30차 경매시장 개장 이후 낙찰가격은 최저치인 톤당 1만1450원으로 급락했고 유찰비율이 99.4%에 달했습니다. 이에 대한 여파로 제2차 최저거래가격제도가 톤당 9450원에 발동됐습니다.

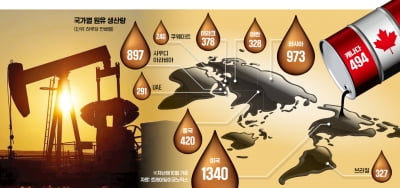

다섯째, 유럽 탄소국경조정제도(CBAM)입니다. 탄소국경조정제도(CBAM)는 탄소배출권가격을 충분히 지불하지 않은 국가의 제품을 유럽에 수출할 경우 두 국가간 배출권 가격 차이 만큼 관세를 내도록 하는 제도로 올 10월부터 시행될 예정입니다. 해당하는 금액은 유럽 탄소배출권 가격과 연동돼 결정됩니다. 예를 들어 올해 1월 20일 현재, 국내 탄소배출권 가격은 톤당 1만4500원, 유럽 탄소배출권 가격은 톤당 10만9545원(원화 환산)으로 양 국가간 탄소배출권의 가격 차이는 9만5045원(7.55배) 달하고 있습니다. 따라서 국내 탄소배출권시장도 글로벌 스탠더드에 부합하도록 유상할당 및 시장참여자 확대가 필요한 대목입니다.

혹자는 유럽 탄소배출권 가격이 상승하면 국내 탄소배출권 가격 또한 상승하길 기대합니다. 그 결과 나타난 이슈가 배출권 소멸 이슈입니다. 좀 더 정확히 이야기하면 배출권 가격이 지속적으로 하락해 제로로 수렵하는 현상을 기대합니다.

유럽 탄소배출권 가격이 제로가 된 경우는 제도 시행 초기에 나타난 시행착오의 과정으로 이해해야 합니다. 그간 시장에선 실패를 방지하려는 많은 제도와 정책의 변화가 있어 왔습니다. 따라서 탄소배출권 가격이 재차 제로로 수렴하는 일은 기대하기 어렵습니다.

국내 탄소배출권시장 또한 2015년 개장 이후 다양한 시행착오를 거치면서 제도 및 정책적 변화를 보였는데요. 가장 핵심이 되는 내용은 수급요인 중에서 공급측 요인들의 통제로 가격을 통제하려는 움직임입니다. 경매시장의 물량 공급 통제는 직접적으로, 단기적으로 배출권 가격에 영향을 주는 요인이 됐습니다. 현물시장 가격의 하락은 경매시장에서도 유찰물량 증가와 낙찰가격 하락으로 이어지는 연계 움직임이 강화되고 있습니다.

또 코로나19 사태 본격화로 매도 물량 유입과 가격하락에 대한 방어 차원에서 증권사들의 시장 참여는 매우 시의적절한 조치였고 이와 함께 시장 유동성 개선과 수급 불균형 해소에 있어서 큰 역할을 담당하고 있습니다.

결론적으로 국내 탄소배출권시장은 계획기간과 이행기간을 거치면서 다방면으로 수급개선 조치들이 진행됐습니다. 탄소배출권 시장의 강건성이 개선됨에 따라 배출권 가격이 극단적으로 치닫는 제로로의 수렴현상은 불가능합니다. 배출권 소멸(가격 제로)은 앞서 언급한 5가지 요인들이 부재할 경우에만 가능한 일입니다. 배출권 잉여가 배출권 소멸로 이어진다는 일차원적 해석은 지양해야 합니다.

<한경닷컴 The Moneyist> 김태선 NAMU EnR 대표이사 | Carbon Market Analyst

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."

독자 문의 : thepen@hankyung.com

![탄소배출권시장의 투자자별 매매동향 살펴보니…[김태선의 탄소배출권]](https://img.hankyung.com/photo/202301/01.32401774.3.jpg)

![[속보] 가수 휘성, 자택서 숨진 채 발견…"사망 원인 조사 중"](https://img.hankyung.com/photo/202503/03.18023824.3.jpg)