고흐가 사랑한 프로방스의 햇살…자맹의 예술혼을 깨우다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

화가들은 왜 프로방스와 사랑에 빠졌을까

시시각각 색 바뀌는 지중해

노란색은 더 진해지고

파란색은 더 푸르렀다

고흐 인생 마지막 보낸

프로방스에서의 2년

해바라기·별이 빛나는 밤 등

전설적인 작품들 남겨

시시각각 색 바뀌는 지중해

노란색은 더 진해지고

파란색은 더 푸르렀다

고흐 인생 마지막 보낸

프로방스에서의 2년

해바라기·별이 빛나는 밤 등

전설적인 작품들 남겨

따뜻한 빛, 화가들을 홀리다

“프로방스의 즐거움은 햇빛에서 온다.” 노벨문학상을 받은 시인 페데릭 미스트랄의 이 말처럼 프로방스의 햇볕은 딱 알맞게 따뜻하다. 우중충한 런던처럼 부족하지도, 무더운 여름의 로마처럼 과하지도 않다. 덕분에 이곳은 18세기 이후 세계 최고의 휴양지로 자리잡았다. <위대한 개츠비>를 쓴 미국 작가 스콧 피츠제럴드를 비롯해 독일의 철학자 프리드리히 니체, 영국의 빅토리아 여왕 등 세계적인 명사들이 휴가철이면 일광욕과 해수욕을 위해 이곳을 찾았다.

이렇게 모여든 천재들은 서로 영감을 주며 예술의 꽃을 활짝 피웠다. 비록 둘의 동거가 비극으로 끝나긴 했지만 고흐와 고갱은 한때 한집에서 같이 살았고, 수십 년 뒤 피카소와 마티스는 니스 인근에 살며 ‘세기의 라이벌’ 관계를 형성했다.

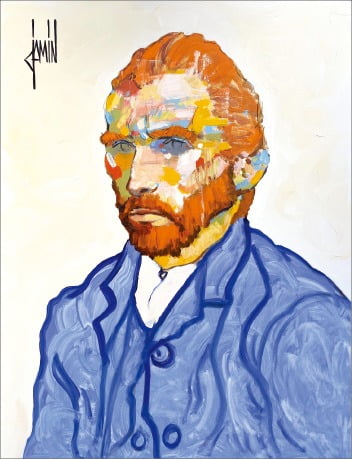

프로방스를 사랑한 화가 자맹

그림을 그릴 때마다 자맹은 고향인 프로방스의 햇살을 떠올렸다. 이렇게 그린 작품에는 프로방스 특유의 따뜻한 색감과 생동감 있는 이미지가 살아 있었다. 그가 스물여섯 살이던 1996년 상업 화랑에서 처음 전시를 시작한 직후부터 성공 가도를 걸은 것도 이런 이유에서다. 전업 작가로 성공한 덕분에 2013년엔 꿈에 그리던 프로방스 지역(위제스)으로 삶의 터전을 옮길 수 있었고, 이후 더욱 역동적이고 감성적인 이미지를 선보이고 있다. 자맹은 “내 인생에서 가장 중요한 일은 프로방스로 돌아온 것”이라고 했다.

푸르른 여름의 올리브 나무, 마을 한가운데 광장에서 여유를 즐기는 사람들, 야외 음악회…. 프로방스로 돌아온 자맹에겐 이제 보고 듣고 숨쉬는 모든 것이 작품이 된다. 아몬드 나무를 그린 고흐의 그림, 20세기를 대표하는 사진가 윌리 로니스가 빵을 들고 달려가는 아이를 찍은 사진, 피카소의 초상화 등 프로방스를 사랑한 선배들의 걸작들도 그의 자양분이다. 그림을 통해 말로는 표현할 수 없는 프로방스의 아름다운 햇살과 행복을 전하는 게 자맹의 목표다. 전시는 4월 27일까지.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)