총 38점 대규모 회고전

리움 입구와 로비에 설치된

노숙인 작품 '동훈과 준호'

화려한 도시와 노숙인 대비

30년간 정교해진 예술가

"예술가로서 '충동' 줄었지만

지금도 변하지 않은 것은

위대한 질문에 대한 답 찾는 것"

지난달 30일 전시장에서 만난 그는 까칠한 작품세계와 달리 편안한 옷차림에 재기발랄한 표정으로 관람객들과 서슴없이 사진을 찍고 대화를 나눴다. 공식 인터뷰를 요청하자, “모든 인터뷰는 서면으로 한다”는 답이 돌아왔다. 서울에 머무는 동안 글로 대화를 나눴다.

▷리움미술관 입구와 로비에 설치한 노숙인 작품 ‘동훈과 준호’는 어디에서 영감을 얻었나.

“‘동훈과 준호’는 1996년작을 리메이크한 작품이다. 미국에 처음 갔을 때 아이디어가 생각났다. 그 작품은 한 번 박물관 관리 직원에 의해 폐기된 적이 있고, 내가 이탈리아 토리노의 거리에 전시했을 땐 누군가 구급차를 부른 적도 있다.”

▷입구와 로비는 첫인상을 좌우하는 공간인데 여기에 ‘동훈과 준호’를 배치한 이유가 있나.

“로비는 지하철 역사를 연상시킨다. 모두 아무 생각 없이 스쳐 지나가기 때문에 ‘아무 데도 없는 공간’이라는 공통점이 있다. 다른 사람들이 어떻게 공감할지 궁금해 두 개의 조각 중 하나를 미술관 외부에 설치하기로 했다. 이 시리즈를 보는 관람객의 반응은 국가와 지역을 떠나 똑같다. 우리는 낯선 공간에서 모두 ‘타인에 대한 두려움’을 갖고 있더라.”

▷지난해 서울에 오래 머물며 전시를 준비했다. 한국 사회에 대해 발견한 것은 무엇인가.

“1995년 광주비엔날레를 위해 처음 한국을 찾았다. 그땐 정말 이방인이 된 기분이었다. 한국이라는 나라와 그 문화를 접한 첫 경험이었다. 지금은 세계화, 특히 스트리밍 플랫폼 덕분에 유럽에서 한국 문화와 제품을 접할 수 있어 훨씬 친숙해졌다. 이곳에 와서야 알게 된 사실 중 하나는 한국인 모두가 피부를 위해 특별한 관리를 받는 것 같다는 것이다. 서울의 거리를 걸으면 도시 전체가 빛이 난다.”

▷30년 전의 카텔란과 지금의 카텔란은 무엇이 변했나.

“예술가로서는 작업이 더 정교해지고, 불필요한 부분이 많이 사라졌다. 몇몇 주제에 더 집중할 수 있게 됐다. (작품으로서) 끔찍한 결과물들을 내놓지 않게 된 것이랄까. 내가 세상에 기대하는 것과 나 자신에게 기대하는 것에 대해 좀 더 성숙해졌고, 안온해졌다. 그 반대로 예술가로서의 ‘충동’은 조금 잃었다. 변하지 않은 것도 있다. 위대한 주제, 위대한 질문들에 대한 답은 아직도 찾고 있다. ‘우리가 왜 여기에 있는가’라는 질문이다.”

▷고정관념을 지적하고 세상의 질서를 다르게 보게 한다. 가장 신나고 충격적인 일화는.

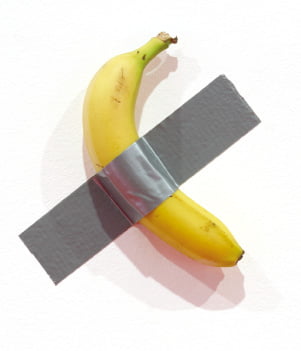

“난 과거에 대한 기억이 거의 없다. 다만 작품을 전시할 때 특정 문화권과 상관없이 비슷한 반응이 나온다는 사실이 놀라울 뿐이다. 개인적인 주제들을 건드릴 때 그랬다. 폴란드 바르샤바에서 ‘라 노나 오라’(1999, 운석을 맞고 쓰러진 교황을 밀랍으로 만든 작품)를 보여줬을 때 폴란드 의회의 두 의원이 바위를 떼어내고 그 인물을 똑바로 세우려고 시도했다. 한 여성은 ‘옷걸이에 걸려있는 남자’를 보고 자살한 아버지가 떠올라 옷걸이에서 남자를 끌어내리려고 한 적도 있다. 이탈리아 밀라노에서 한 남자는 3명의 어린아이 마네킹이 나무에 매달려 있는 작품을 보고 나무에 기어올라 갔다가 심하게 다치기도 했다. ‘코미디언’(벽에 붙은 바나나)을 먹어버린 사람도 있었다. 아마 칼륨 부족 때문이었을까.”

“나는 일상의 지루한 루틴을 따른다. 이런 일상은 나를 둘러싸고 있는 어지러운 일들에서 벗어나 나에 대해 좀 더 집중할 수 있게 한다. 무언가 같은 일을 반복하다 보면 새로운 것이 끼어들었을 때 더 크게 놀랄 수 있다. 새로운 것을 받아들일 수 있는 에너지를 얻을 수 있다는 얘기다.”

▷2011년 은퇴 선언 후 더 유명해졌다. 왜 은퇴했으며, 왜 다시 복귀했는지 궁금하다.

“그때의 난 잠시 죽은 척을 해야 했다. (단테가 그랬던 것처럼) 지옥을 겪고 난 뒤에 다시 살아나고 싶다는 생각을 하게 된 것 같다. 죽음이라는 것을 생각하면 기존의 삶은 ‘살지 않은 것’이나 마찬가지 아닐까. 나는 2016년에야 진정한 삶을 시작했다. 예술가로서 꼭 필요한 행위였고, 그때 나의 내면과 진정으로 마주했다.”

▷이번 WE 전시에서 강조하고 싶은 작품이 있나.

“나는 시대를 초월하는 작업을 한다. 비극이나 재난은 항상 우리 곁에 있다. 우리가 겪는 개인적, 사회적 고통에 대해 스스로를 돌아보고 애도할 수 있다. 어떤 작품을 전시할지 고르던 시기에 우크라이나의 비극적 전쟁이 일어났고, 이태원에선 핼러윈 비극이 있었다. 모두 희생자를 기리는 마음으로 그 비극들을 기억할 수 있었으면 한다.”

▷한국에서 개인전을 연 소감을 말해달라.

“한국인들은 언제나 이상적인 작업 파트너다. 모든 면에서 탁월하다. 그중 가장 높이 평가하는 건 서로 존중하는 팀워크 능력이다. 다른 나라보다 개인주의가 훨씬 적고, 이로 인한 갈등과 골칫거리가 별로 없다.”

▷당신에게 예술이란 무엇인가.

“이 질문엔 내 안에 숨어 있는 영웅이 대신 답한다. ‘나는 다른 사람들에게 내 문제를 던져주기 위해 예술을 한다.’”

김보라 기자 destinybr@hankyung.com