"中 리오프닝, 글로벌 경기 부양에 한계"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

WSJ "예전의 중국 아니다"

위기마다 돈풀어…나랏빚 최고

더이상 적자 재정 확대는 부담

팬데믹때 저축한 현금 많지만

내수 중심 회복…파급효과 제한적

年5% 성장땐 세계물가 자극 우려

위기마다 돈풀어…나랏빚 최고

더이상 적자 재정 확대는 부담

팬데믹때 저축한 현금 많지만

내수 중심 회복…파급효과 제한적

年5% 성장땐 세계물가 자극 우려

중국 에너지 수입, 글로벌 인플레 자극

프레드릭 노이만 HSBC 아시아 담당 수석이코노미스트는 “중국 경제가 올해 강하게 회복하겠지만 세계에 미치는 영향은 예전과 다를 것”이라고 전망했다. 중국 경기 반등이 자국 내 여행이나 오락 등 서비스 소비에 집중돼 해외에 미치는 효과가 작을 것이란 설명이다.

과거 중국은 경기가 하강하면 인프라와 주택, 공장 등에 돈을 쏟아부었다. 독일 기계 업체, 남미의 구리 광산, 일본의 굴착기 업체, 호주의 석탄 광산 등이 그 수혜를 봤다. 글로벌 금융위기 당시인 2009년에도 중국은 9.4% 성장률을 기록했다. 4조위안(약 744조원)에 달하는 대규모 부양책이 성장을 이끌었다.

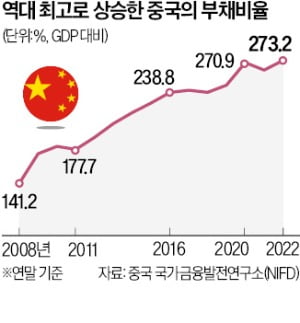

하지만 현재 중국은 예전과 달리 부채 부담 때문에 대규모 부양책을 내놓기 어려운 상황이다. 중국의 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율은 지난해 말 273.2%로 역대 최고점을 찍었다. 이 비율은 2008년 말 141.2%에서 2010년 말 180.8%로 급등했다. 또 2019년 말 246.6%에서 작년 말까지 30%포인트 가까이 상승했다. 위기 때마다 적자 재정을 동원한 탓이다. 중국의 지난해 재정적자는 역대 최대인 8조9600억위안을 기록했다.

골드만삭스는 올해 중국이 원유 등 에너지 수입과 해외여행으로 글로벌 경제성장률을 1%포인트 끌어올릴 것으로 전망했다. 하지만 이로 인해 국제 유가가 상승하면서 각국의 인플레이션이 심화하고, 미국의 성장률을 0.04%포인트 떨어뜨리는 역효과를 낼 것으로 관측했다. 미국과 유럽의 물가가 다시 올라가면 중국은 수출과 수입에서 모두 악영향을 받는다.

부동산 침체가 악순환 가져와

중국이 올해 5%대 성장을 달성할 수 있을 것인지에 대해서도 견해가 갈린다. 일각에선 ‘제로 코로나’ 기간 동안 늘어난 중국의 저축이 성장 동력이 될 것으로 분석한다. 작년 말 기준 중국의 위안화 예금 잔액은 268조위안으로 전년 말보다 11.3% 늘었다. 하지만 이 가운데 70% 이상이 만기 1년 이상의 정기예금으로 들어갔다. 당장의 소비 여력은 크지 않다는 얘기다.부동산 경기 침체로 인해 일부 부유층을 제외한 대다수 중국 국민의 소비심리가 위축된 것도 문제로 지적된다. 중국인의 자산에서 부동산 비중은 70%에 육박한다.

주택 가격 하락이 자산과 소비 감소로 이어지고, 이는 다시 부동산 경기 악화로 연결되는 악순환이 나타나고 있다. 게다가 중국 국민은 선진국과 달리 제로 코로나 기간 동안 정부 재정 지원을 거의 받지 못했다.

중국의 최근 지표들을 통해 고르지 못한 회복세를 확인할 수 있다. 대형 내수 국유기업 중심의 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 지난 1월 50.1로 넉 달 만에 기준선인 50을 넘어섰다. 하지만 중소·수출기업까지 포괄하는 차이신 민간 제조업 PMI는 49.2로 6개월 연속 50을 밑돌았다.

중국의 춘제 연휴(1월 21~27일) 관광과 영화 등 서비스업 소비는 코로나19 이전 수준을 거의 회복했다. 하지만 1월 주택 판매는 전년 동월 대비 32.5% 감소했다. 중국 주택 판매는 19개월 연속 줄었고 주택 가격은 7개월 연속 내렸다. 1월 자동차 판매량도 38%가량 감소했다. 도매물가인 생산자물가지수(PPI) 상승률은 -0.8%로 4개월 연속 마이너스가 이어졌다.

베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)