똑닮은 '박서보 판화'…왜 시작가는 3배 차이날까

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

케이옥션-서울옥션서

박서보 판화 경매 나와

박서보가 1990년대 LA서 만든

한 장씩만 찍는 '모노타입 판화'

같은 해, 같은 장소서 찍은 판화

케이옥션에선 1200만원 시작해

2배 가까운 2200만원에 낙찰

서울옥션선 4000만원부터 경매

디테일 차이가 시작가 갈랐다?

작품 주인 설득도 가격에 영향

박서보 판화 경매 나와

박서보가 1990년대 LA서 만든

한 장씩만 찍는 '모노타입 판화'

같은 해, 같은 장소서 찍은 판화

케이옥션에선 1200만원 시작해

2배 가까운 2200만원에 낙찰

서울옥션선 4000만원부터 경매

디테일 차이가 시작가 갈랐다?

작품 주인 설득도 가격에 영향

미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 판화 큐레이터였던 윌리엄 아이빈스는 판화를 이렇게 정의했다. 그의 말처럼 판화의 힘은 ‘복제’에서 온다. 딱 한 점밖에 없는 원본과 달리 몇 번이고 복제해 저렴한 값에 팔 수 있는 게 판화의 장점이다. 그렇다면 상식적으로 생각했을 때 복제된 판화는 비슷한 가격대에 팔려야 한다.

실제 미술시장에선 그렇지 않다. 원본처럼 딱 한 번만 찍을 수 있는 ‘모노타입(monotype) 판화’가 있어서다. 이 세상에 단 하나만 존재한다는 점에서 원본 못지않은 희소성을 갖는다. 똑같은 작품의 판화라도 가격이 천차만별인 이유다.

이달 국내 경매시장을 뜨겁게 달군 주인공도 판화다. 서울옥션과 케이옥션 경매에 나란히 출품된 ‘단색화 거장’ 박서보 작가(92)의 모노타입 판화는 컬렉터 사이에서 “원본이나 다름없다”는 평가를 받으며 관심이 쏠렸다. 그런데 입찰자들은 궁금해한다. 작품이 만들어진 연도도, 장소도, 크기도 같은데 경매 시작가가 3배 가까이 차이 난다. 한쪽은 시작가가 1500만원, 다른 한쪽은 4000만원이다.

같은 공방서 찍었는데 몸값 3배 차?

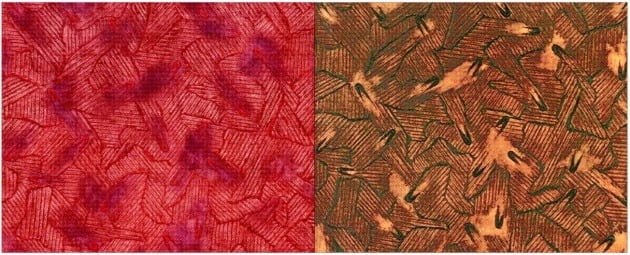

저렴하게 내놓은 쪽은 케이옥션이다. 이 회사는 지난 22일 열린 경매에서 박서보의 붉은색 모노타입 판화 ‘묘법 Ⅰ-31’(1994)을 1500만원에 내놨다. 네 명의 입찰자가 달라붙어 ‘레이스’를 펼친 끝에 2200만원에 낙찰됐다. 작품 최고 추정가(3000만원)에는 못 미쳤지만, 시작가보다 1.5배 높은 가격에 팔렸다.이 작품은 박서보가 1994년 미국 캘리포니아 로스앤젤레스(LA)의 렘바 갤러리 판화공방에 가서 만든 ‘믹소그라피아’ 작품이다. 믹소그라피아는 종이나 동판을 이용해 부조와 같은 작품을 제작하는 현대 판화 기법. 이 공방은 1937년 멕시코시티의 작은 인쇄소에서 시작해 1980년대부터 최고 수준의 판화를 만들어내며 세계적인 명성을 얻었다. 당시 박서보는 LA에서 3개월 동안 머물며 딱 13점의 믹소그라피아 판화를 만들었다. 그중 하나인 ‘묘법 Ⅰ-31’은 일반적인 평면 회화와 달리 입체감이 두드러진다. 박서보 특유의 올록볼록한 종이의 결이 그대로 살아있다.

서울옥션은 색만 다른 비슷한 작품을 더 비싸게 내놨다. 28일 경매에 나오는 갈색 ‘묘법 Ⅰ-3’(1994)의 시작가를 케이옥션의 2.7배인 4000만원으로 책정했다. 이 작품 역시 같은 해 같은 공방에서 제작됐다. 색깔만 제외하면 케이옥션이 내놓은 작품과 제작연도와 장소가 모두 같다. 작품 크기 역시 세로 75㎝, 가로 55㎝로 동일하다. 작품 추정가는 최고 7000만원이다.

“디테일 차이가 가격 차이 불러”

컬렉터들은 “비슷한 판화인데 왜 이렇게 가격 차이가 나느냐”고 묻는다. 색깔이 다르지만, 이것만으로는 설명이 부족하다. 한 컬렉터는 “한국에선 같은 도상이면 재물복을 상징하는 붉은색 계열의 작품을 선호하는 편”이라며 “재판매할 때도 붉은색 계열이 더 인기가 있다”고 했다. 색깔만 놓고 보면 케이옥션의 붉은색 작품이 서울옥션의 갈색 작품보다 더 비싸야 한다는 것이다.디테일의 차이가 시작가를 갈랐을 수 있다. 서울옥션 관계자는 “이번에 출품되는 작품은 믹소그라피 중에서도 박서보 특유의 한지 입체감과 명암대비가 잘 표현돼있다”며 “최근 박서보의 믹소그라피 작품이 3000만~5000만원대에 거래된다는 점도 감안했다”고 했다. 작품에 대한 객관적 평가와 최근 가격 추세에 따라 시작가를 책정했다는 설명이다.

‘작품 주인을 얼마나 잘 설득하느냐’가 영향을 미쳤을 것이란 분석도 있다. 경매사로선 시작가가 낮을수록 유리하다. 작품이 저렴하게 나올수록 경합이 격렬하게 이뤄지기 때문이다. 시작가가 높으면 유찰될 가능성이 커진다.

하지만 작품 주인이 무턱대고 시작가를 낮게 잡을 순 없다. 혹시나 내가 산 값에 못 미치게 팔릴 수 있다는 우려에서다. 결국 작품을 맡긴 작품 주인을 설득해 시작가를 내리거나, 애초에 작품을 저렴하게 산 구매자를 찾아내는 게 경매사의 몫이다. 케이옥션 관계자는 “박서보 모노타입 작품은 작품 주인을 잘 설득한 덕분에 낮은 가격에 내놓을 수 있었다”고 했다.

똑같은 판화의 값이 다르게 책정되는 건 국내뿐만이 아니다. ‘팝아트의 거장’ 앤디 워홀이 만든 푸른색 배경의 ‘총 맞은 마릴린 먼로(Shot Sage Blue Marilyn·1964)’는 지난해 뉴욕 크리스티 경매에서 1억9500만달러(약 2570억원)에 팔렸다.

배경 색깔만 다른 같은 작품인 ‘오렌지 마릴린(Orange Marilyn·1964)’은 2018년 비공개 거래에서 이보다 비싼 2억~2억5000만달러(약 2600억~3300억원)에 거래된 것으로 알려졌다. 시차를 감안하면 푸른색이 오렌지색보다 상당폭 낮게 평가받았다는 설명이다.

이선아 기자 suna@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)