'AI 빅뱅' 한순간에 승부 갈린다…한국 반도체 절호의 기회 [이상은의 IT 산책]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

AI 빅뱅이 한국 반도체 산업에 의미하는 것

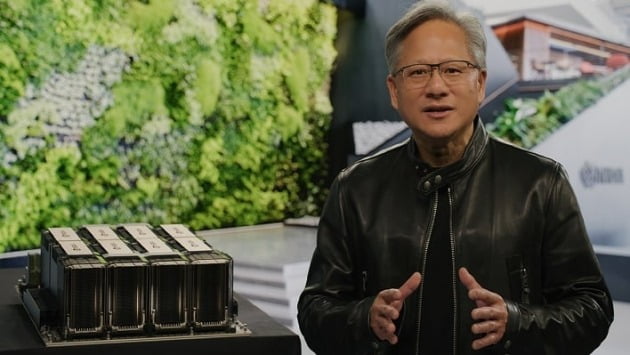

엔비디아의 젠슨 황 CEO는 지난달 22일 주최한 AI 개발자 콘퍼런스 GTC 2023에서 이렇게 선언했다. 2017년 GTC 기조연설에서 젠슨 황은 “I am AI”라는 내용으로 한 여성의 목소리를 빌어 AI가 어떻게 세상을 바꿀지를 설명하는 동영상을 틀었다. 올해 기조연설 중간에 삽입된 그 동영상과 거의 비슷한 내용이다. 심지어 일부 표현은 똑같다.

그러나 올해 그의 목소리는 달랐다. 2017년 영상과 비교해 보면, 말에는 훨씬 힘이 실렸고 내용은 구체적이었다. 2017년에 그는 “남들이 ‘공상과학’으로 여기는 것을 만들어내겠다”고 미래형으로 말했다. 2023년엔 무려 4만여곳의 기업과 협업해 AI를 활용한 ‘매직(마술)’을 어떻게 실현하고 있는지를 하나씩 소개했다. 현재형이 된 것이다.

첫 스마트폰인 아이폰이 등장하기 전에는 휴대폰 게임 하나를 팔기 위해선 각국 통신사별, 휴대폰별로 영업을 해야 했다. 고객사마다 다른 사양에 맞추어 프로그램을 미세 조정하는 서비스 정신이 요구됐다. 스마트폰은 그런 장벽을 일순간에 무너뜨렸다. 구글 안드로이드OS와 애플 iOS 두 종류로만 게임을 개발하면 전 세계 수백개국에 한 번에 팔 수 있다. 프로그램 유통시장에 ‘고속도로’가 깔린 것이다. 고속도로가 건설되면 중심지역과 주변지역은 완전히 새로 정의된다. 챗GPT라는 초거대AI의 등장도 비슷한 효과를 내고 있다. 이제 누구나 AI를 도구로 삼아 다양한 시도를 할 수 있게 됐다. 이것이 ‘AI 빅뱅’이고, 젠슨 황의 표현이 현재형으로 바뀐 이유다.

AI 시대에 맞는 하드웨어에 대한 요구도 급격하게 증가하고 있다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 당분간 AI 시대를 풍미할 것은 확실하지만, ‘범용 GPU+D램’ 이후의 반도체 시장을 향한 기업들의 물밑 전쟁이 상당히 치열하게 벌어지고 있는 중이다.

기존 중앙처리장치(CPU)의 한계로 지목되는 데이터 이동에 따르는 병목현상을 해소하기 위해 연산기(프로세서)와 메모리를 결합하는 PIM(프로세서 인 메모리), PNM(프로세서 니어 메모리) 등이 개발되고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 D램을 여러 겹 쌓아올려 성능을 극대화한 고대역 메모리(HBM)를 생산하고 있고, 여기에 PIM을 적용한 제품도 이미 개발했다. 우리만 하는 것은 아니고 대만 TSMC 등도 서로 다른 접근법으로 AI가 열어줄 새로운 반도체 시장을 노리고 있다. 아직 어떤 접근법이 표준이 될지 단정하기 어려운 혼란스러운 탐색기다.

!['AI 빅뱅' 한순간에 승부 갈린다…한국 반도체 절호의 기회 [이상은의 IT 산책]](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33108935.1.jpg)

그럼에도 불구하고 삼성이나 SK하이닉스가 더 좋은 D램을 만드는 것을 넘어 다른 영역에 속하는 AI 반도체 개발에 나서는 것은 미래 시장의 주도권이 이 기술 확보 여부에 달려 있기 때문이다. “엔비디아와 같은 회사에 메모리를 파는 단순한 공급업체로 남을 것인지, 바게닝 파워(교섭력)를 가질 수 있는지 여부가 달린 문제”라는 것이다. 나아가 이 분야의 새로운 기술 표준을 주도할 수 있다면 한국 반도체 산업의 위상은 한층 공고해질 것이다.

마음 편히 기술 개발에만 집중하기에는 어려운 시기다. 삼성전자는 1분기 영업이익(6000억원)이 금융위기 때 수준으로 쪼그라들었다고 공개했고, SK하이닉스도 대규모 적자로 고전하고 있다. 미국의 반도체법 압박도 거세다. 기술의 ‘국적’을 따지는 시대가 되면서 중국에 투자해 놓은 시설은 순식간에 출구전략 모색 대상이 돼 버렸다. 글로벌 공급망을 새로 재편하는 데는 천문학적인 비용이 들어갈 예정이다. 이런 가운데 삼성전자가 경기 용인에 300조원 투자를 발표한 것은 고무적인 일이다.

지난 30년간 세계를 이끌어 온 한국 반도체 산업은 AI 빅뱅과 반도체 시장의 글로벌 재편으로 격변기를 맞았다. 한국 반도체 산업이 다음 30년을 이끌어 갈 기회가 이 변화 속에 있다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

![일본 가는 토종 AI 스타트업…가수 '지올팍'은 창업 도전 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33112629.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)