늙고 쪼그라드는 日…올해 소득 절반 '세금'으로 떼인다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

사회보장 부담률 30년새 두 배

G7 중 佛·獨 이어 세번째 높아

G7 중 佛·獨 이어 세번째 높아

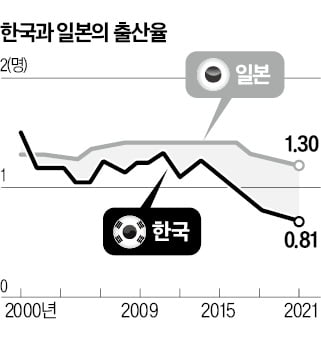

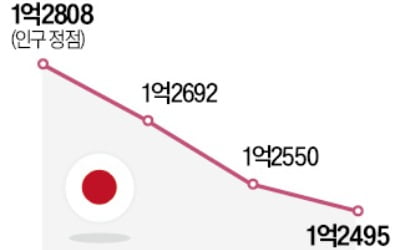

일본인들이 올해 소득의 절반을 세금과 사회보험료로 내야 하는 것으로 나타났다. 특히 저출산·고령화가 급속히 진전되면서 일본의 사회보장 보험료 부담률은 주요 7개국(G7) 가운데 프랑스와 독일 등 복지 선진국에 이어 세 번째로 높은 것으로 나타났다.

일본 건강보험조합연합회는 2023회계연도(2023년 4월~2024년 3월) 건강보험 평균 부담률이 9.27%라고 21일 발표했다. 이에 따라 간병과 연금 등을 합친 사회보장 보험료율은 18.7%까지 오를 전망이다. 소득 가운데 약 5분의 1을 사회보험료로 내는 셈이다. 버블(거품) 경제가 붕괴한 1990년만 해도 10.6%이던 일본의 사회보장 부담률은 30여 년 새 두 배가량으로 뛰었다. 오늘날 부담률은 G7 국가 가운데 프랑스(24.9%) 독일(23.7%)에 이어 세 번째로 높다.

사회보장 부담률이 높아지면서 올해 일본의 국민부담률은 46.8%까지 오를 전망이다. 국민부담률은 국민소득(NI)에서 세금과 사회보험료의 합계가 차지하는 비율이다. 일본의 국민부담률은 1990년 38.4%에서 30여 년 새 10%포인트 상승했다. 한국의 국민부담률은 41.7%로 경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국 가운데 27위였다.

저출산·고령화의 진전으로 일본은 사회보장 보험료를 내는 사람과 혜택을 누리는 사람으로 갈리고 있다는 지적이 끊이지 않는다. 75세 이상 일본인은 건강보험료로 1년에 15만엔(약 149만원)을 내지만 연금(190만엔), 의료(80만엔), 간병(45만엔) 등 총 300만엔이 넘는 혜택을 누린다. 반면 40~44세는 연간 40만엔의 보험료를 내고도 12만엔의 의료보험 혜택을 누리는 게 고작이다.

기시다 후미오 일본 총리는 올해 핵심 정책으로 ‘차원이 다른 저출산 대책’을 내걸었다. 저출산 대책의 재원으로는 사회보험료 인상이 유력하게 거론된다. 하지만 육아 세대의 부담을 줄여 출산율을 높이겠다는 저출산 대책이 자칫 국민 부담을 늘리는 반작용을 일으킬 거란 지적이 나오고 있다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

일본 건강보험조합연합회는 2023회계연도(2023년 4월~2024년 3월) 건강보험 평균 부담률이 9.27%라고 21일 발표했다. 이에 따라 간병과 연금 등을 합친 사회보장 보험료율은 18.7%까지 오를 전망이다. 소득 가운데 약 5분의 1을 사회보험료로 내는 셈이다. 버블(거품) 경제가 붕괴한 1990년만 해도 10.6%이던 일본의 사회보장 부담률은 30여 년 새 두 배가량으로 뛰었다. 오늘날 부담률은 G7 국가 가운데 프랑스(24.9%) 독일(23.7%)에 이어 세 번째로 높다.

사회보장 부담률이 높아지면서 올해 일본의 국민부담률은 46.8%까지 오를 전망이다. 국민부담률은 국민소득(NI)에서 세금과 사회보험료의 합계가 차지하는 비율이다. 일본의 국민부담률은 1990년 38.4%에서 30여 년 새 10%포인트 상승했다. 한국의 국민부담률은 41.7%로 경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국 가운데 27위였다.

저출산·고령화의 진전으로 일본은 사회보장 보험료를 내는 사람과 혜택을 누리는 사람으로 갈리고 있다는 지적이 끊이지 않는다. 75세 이상 일본인은 건강보험료로 1년에 15만엔(약 149만원)을 내지만 연금(190만엔), 의료(80만엔), 간병(45만엔) 등 총 300만엔이 넘는 혜택을 누린다. 반면 40~44세는 연간 40만엔의 보험료를 내고도 12만엔의 의료보험 혜택을 누리는 게 고작이다.

기시다 후미오 일본 총리는 올해 핵심 정책으로 ‘차원이 다른 저출산 대책’을 내걸었다. 저출산 대책의 재원으로는 사회보험료 인상이 유력하게 거론된다. 하지만 육아 세대의 부담을 줄여 출산율을 높이겠다는 저출산 대책이 자칫 국민 부담을 늘리는 반작용을 일으킬 거란 지적이 나오고 있다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)