버스 정류장에서 "유레카!"…'페르마타'의 진리를 깨닫다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 김소민의 페르마타

[페르마타] 삶의 음표와 쉼표 위 어딘가에

[페르마타] 삶의 음표와 쉼표 위 어딘가에

초승달 눈썹 아래 동그란 눈동자를 닮은 ‘페르마타(Fermata)’. 생김새 때문에 그리스신화에 나오는 외눈박이 거인족 키클롭스의 눈(cyclops eye), 새의 눈(bird eye)이라는 별칭을 갖는 이 악상기호를 우리말로는 ‘늘임표’라고 부른다.

페르마타를 음표나 쉼표 위에 올려 두면, 본래의 길이보다 2~3배, 때로는 더 길게 늘여서 연주하라는 뜻이다.

철저히 시간의 예술인 음악이 신기루처럼 사라져 버리기 전에 잠시 그 울림을, 그 호흡을 붙잡아 두는 것이다. 또는 계속되는 흐름 가운데 잠시 쉼과 여유를 만들어내기도 한다.

바이올리니스트 정경화의 연주로 기억되는 크라이슬러 ‘서주와 알레그로’에서의 페르마타를 떠올려 본다. 한 음 한 음에 칼로 베이는 듯 아프지만 영원히 끝나지 않기를 애원하는 단장(斷腸)의 선율 끝에 페르마타가 등장한다.

테누토(그 음의 길이를 충분히 연주하라)로, 리타르단도(점점 느리게)로 붙들고 매달리다가 마지막 세 마디에서는 곡 전체의 템포를 안단테(느리게)로 늦추기까지 하지만, 기어이 궁극의 지점에 도달하고야 만다.

바이올리니스트의 활이 포르티시모(강하고 세게)와 악센트로 마지막 음을 내려 그으며 ‘더 이상은 없다’고 못 박을 때, 저 활이 현에서 떨어지는 순간 모든 것이 끝나리라는 것을 알기에 맥박이 빨라진다.

페르마타가 붙들었던 음이 멈추면서 참았던 숨이 토하듯 터져 나오고 눈물이 핑 돈다.

베토벤 교향곡9번 ‘합창’ 4악장에서 오케스트라와 합창단이 일체가 되어 “자연은 인간에게 입맞춤과 포도나무 열매, 죽음조차 앗아갈 수 없는 친구를 주었다. 땅을 기는 벌레조차도 충만해지고, 천사 케루빔은 신 앞에 선다”고 부르짖을 때도 페르마타가 등장한다.

땅이 진동할 것 같은 음량으로 “신 앞에(vor Gott)!”를 3번 반복하고 나서 페르마타는 그 순간을 멀리 뻗어낸다.

잠깐이지만 우주를 마주한 것 같은 초월적 확장감에 압도된다. 우주의 먼지 같이 작은 나의 존재에 겸손해지면서 감정의 폭발과 이완을 경험한다. 카타르시스다.

페르마타가 순간적으로 몰입감을 높여 주기도 한다. 리스트 초절기교 연습곡 7번 ‘에로이카’에서, 옥타브로 도약하고 하강하던 도입부는 폭포수처럼 음들을 쏟아내기 전 페르마타에서 ‘훅’ 하고 숨을 들이쉰다.

한 번의 들숨은 철컥거리며 꼭대기까지 올라간 롤러코스터가 방향을 꺾어 내리꽂기 직전처럼 긴장을 빚어낸다. 중대 발표를 하기 전 잠시 뜸을 들여, 듣는 이가 침을 꿀꺽 삼키고 귀 기울이게 하듯이 말이다.

페르마타가 쉼표 위에 자리잡을 땐 넉넉한 휴식을 준다. 휴지를 기점으로 삼아 아예 다른 차원으로 전환하기도 한다.

1교시 수학, 2교시 영어, 3교시 미술로 교과목 사이에 쉬는 시간을 두어 구별하듯이, 느린 음악이 빠른 음악으로, 쾌활한 장조 음악이 구슬픈 단조 음악으로 전환할 때 페르마타가 필요하다. 변화의 폭이 클수록 페르마타는 드라마틱하게 작용한다.

오케스트라와 독주악기가 함께 하는 협주곡에서는 오케스트라 파트의 쉼표에 페르마타가 걸릴 때 화려한 독주 파트인 카덴차가 시작된다. 라흐마니노프 피아노협주곡 3번의 유명한 카덴차를 들어보자.

페르마타는 오케스트라가 독주자에게 온전히 자리를 내어줄 지점을 짚어준다. 그러면 피아니스트는 눈부신 아르페지오로 음을 흩뿌리며 독백한다.

이탈리아어인 ‘페르마타’는 ‘멈추다’ ‘매다’ ‘고정하다’라는 뜻의 이탈리아어 ‘피르마레’와 ‘강한’ ‘공고한’ ‘안정된’이라는 뜻의 라틴어 ‘피르무스’에서 유래했다고 한다.

그렇다면 페르마타란 계속해서 음악이 흐르는 가운데 공고히, 한 곳에 머무르며 음표나 쉼표의 상태를 유지하는 것이라고 설명할 수 있다.

우리말로 늘임표라고 하면 길이를 늘여서 끄는 것에 무게가 실리는 듯하고, 영어로 pause라고 하면 멈춤의 뉘앙스가 우세한 것 같아, 어쩐지 ‘페르마타’는 그냥 ‘페르마타’로 부르고 싶어진다.

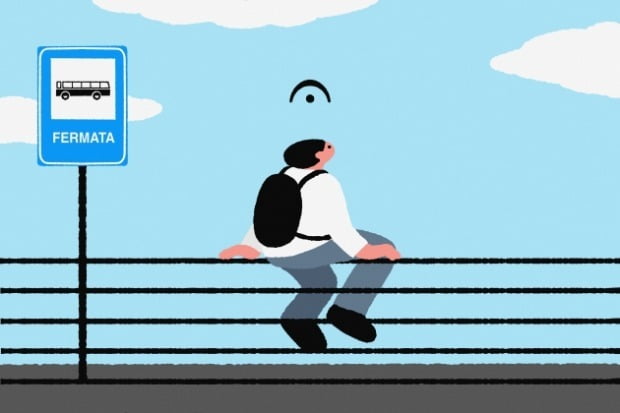

대학 졸업을 앞두고 배낭여행으로 이탈리아 남부에 갔을 때였다. 카프리 섬 항구로 가기 위해 버스로 갈아타야 했다.

안락하지는 않지만 적당히 쉴 만한 작은 벤치에 엉덩이를 붙이고 따스한 햇살을 쬐며 목적지로 출발할 버스를 기다렸다. 머릿속 상념 사이를 유영하다가 고개를 드니 네모난 표지판에 ‘페르마타’라고 쓰여 있었다.

유레카! 페르마타는 버스 정류장이었다! 여행 중 버스를 기다리며 잠시 휴식하고 다음 목적지로의 나아갈 준비에 기분 좋은 긴장을 더하는 곳, 잠시 멍 때려도 괜찮은 곳이 페르마타인 것이었다.

덜덜거리며 달리는 만원버스는 커브를 돌 때마다 좌우로 쏠렸고, 불편한 승객들은 그때마다 운전기사에게 “안단테(느리게)!”라며 아우성을 쳤지만, 페르마타에 대한 깨달음에 무릎을 친 내 안에서는 팡팡 폭죽이 터졌다.

우리 삶에도 페르마타가 필요하다. 절정의 순간을 오래오래 만끽하고 기억하기 위해, 격한 감정을 다독이고 관계나 상황을 아름답게 매듭짓기 위해, 새로운 일을 시작하기 전에 숨을 고르기 위해, 때로는 버거운 짐을 내려 놓고 휴식하기 위해.

잠시 걷거나 달리지 않아도 주저 앉아 멍 때리더라도 우리의 삶이 진행 중임은 변하지 않는다. 오히려 스스로 허락한 페르마타를 통해 내 삶의 페이스를 조절하는 법을 알게 되고 지나온 길을 돌아보며 내면을 단단히 채울 수 있다.

페르마타는 딱 떨어지지 않는다. 그 음표나 쉼표의 길이를 2배로 연주할지, 3배로 연주할지 그 이상으로 할지는 온전히 연주자의 재량이며, 즉흥적인 선택이다.

다음으로 넘어가는 타이밍을 늦출 수는 있지만, 돌아갈 땐 그 만큼의 긴장이 더해진다. 지나치게 늦춘다면 흐름이 끊길 수 밖에 없다. 시간을 영원히 붙잡아 둘 수는 없기 때문이다. 음악도 인생도 버스도 종착점을 향해 한 방향으로 흐르는 것이 숙명이다.

이제 내 삶의 페르마타에 대해 생각해본다. 급박하게만 살아 왔다면 어디에 페르마타를 두어 볼까. 충분히 페르마타의 시간을 가졌다면 어떻게 다시 흘러가 볼까.

somparis@naver.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![집으로 가는 두 가지 길 [문보영의 낯선 세계]](https://img.hankyung.com/photo/202305/01.33326569.3.jpg)

![가장 빠르고, 정확한 '리뷰의 허브' 생긴다 [아르떼 출범]](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33312171.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)