조롱의 대상 vs 미식의 권력자…음식평론가란 무엇인가

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 장준우의 씨네마 브런치

영화 <라따뚜이>와 <아메리칸 셰프>로 본 평론의 세계

때론 셰프와 대중 사이에서 '건강한 긴장감'을 조성

자신의 인지도를 위해 악의적이고 주관적 평가로 눈총

영화 <라따뚜이>와 <아메리칸 셰프>로 본 평론의 세계

때론 셰프와 대중 사이에서 '건강한 긴장감'을 조성

자신의 인지도를 위해 악의적이고 주관적 평가로 눈총

이렇다 보니 여러 추측이 난무한다. 해설이 필요한 다른 분야와 달리 먹는 데 있어선 전 국민이 저마다 식견을 갖고 있기에 감히 전문성을 내세우기 어렵다거나, 남의 밥그릇에 이렇다 저렇다 딴지를 거는 걸 용납하지 않는 사회적 분위기, 급속한 경제발전 속도 탓에 식문화가 제대로 체계적으로 자리잡기 힘들었다는 식이다. 평론할 대상과 평론을 소비할 대중은 있지만, 정작 스스로를 내세우는 평론가가 거의 없는 기묘한 분야가 바로 음식의 세계다.

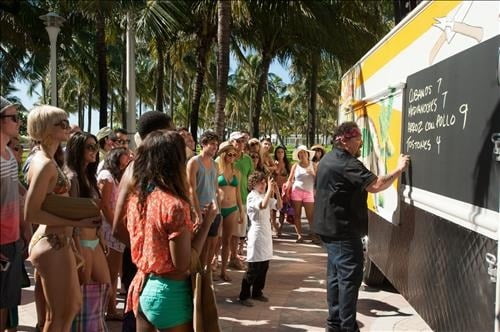

평론의 이 같은 속성으로 인해 음식을 소재로 한 영화에서 음식 평론가는 늘 클리셰로서 존재한다. 멀쩡한 레스토랑을 단숨에 폐업시킬 만한 권력을 가졌다는 점에서 마치 먹이사슬 정점에 있는 상위포식자처럼 군림하는 듯한 인상으로 표현된다. 어떤 식으로든지 주인공에게 시련을 주는 역할이다. 영화 ‘아메리칸 셰프’에서 주인공 칼 캐스퍼는 자신의 음식을 혹평한 평론가 앞에서 욕을 날리다가 직장을 잃고 푸드트럭을 운영하게 된다. ‘라따뚜이’에선 레스토랑을 벌벌 떨게 하는 악명 높은 음식평론가 안톤 이고가 등장해 극 중 긴장감을 높인다.

오늘날엔 더 복잡하고 다양한 음식들과 마주해야 하고 과거와 달리 비교할 수 없을 정도로 정보량이 많아진 만큼 평론의 성격과 역할도 그만큼 다양해졌다. 감정사 마냥 음식이나 서비스의 수준을 정량적으로 평가하는 음식평론가도 있지만, 우후죽순처럼 생겨나는 다양한 국적과 장르를 표방하는 식당의 음식을 사람들이 이해하거나 접근하기 쉽도록 해설해 주는 음식평론가도 있다. 대표적인 인물이 바로 2018년 타계한 미국 LA의 음식평론가 조나단 골드다.

흥미롭게도 두 영화 속에 등장하는 두 평론가가 나중엔 셰프들의 후원자이자 레스토랑 투자자로 변모하는 공통의 결말로 마무리된다. ‘결국 나를 가장 잘 이해해 준 사람은 나의 적이었다’는 대통합의 훈훈한 마무리 같아 보이지만, 평론가란 직업윤리가 그토록 가벼웠던 것인가 싶어 어딘가 개운치 않은 면이 있다.

두 영화의 결말을 보며 한 가지 궁금증이 생겼다. 요리사가 음식을 만들고 그것을 기쁘게 먹는 이들을 위해 살아간다고 한다면, 음식평론가는 무엇으로 살아야 할까. 무엇보다 지금 우리에게 필요한 건 요리사가 앞으로 나아가게끔 채찍을 든 평론가일까, 사람들이 음식을 제대로 잘 볼 수 있게끔 횃불을 든 평론가일까.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)