같은 책, 다른 표지…'눈속임'인가 '팬 서비스'인가

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

서점에만 500종…'껍데기'만 다른 책에 엇갈린 시선

표지만 바꿔 다시 출간된 '리커버 도서'

디자인만 바꿔도 새 책처럼 보여

적은 비용으로 판매량 증대 가능

"헌 책, 신제품으로 둔갑시킨다"

'표지 갈이' 비판 목소리도 나와

일각선 "변하는 시대에 발맞춰

독자 수요 반영하기 위한 방법"

표지만 바꿔 다시 출간된 '리커버 도서'

디자인만 바꿔도 새 책처럼 보여

적은 비용으로 판매량 증대 가능

"헌 책, 신제품으로 둔갑시킨다"

'표지 갈이' 비판 목소리도 나와

일각선 "변하는 시대에 발맞춰

독자 수요 반영하기 위한 방법"

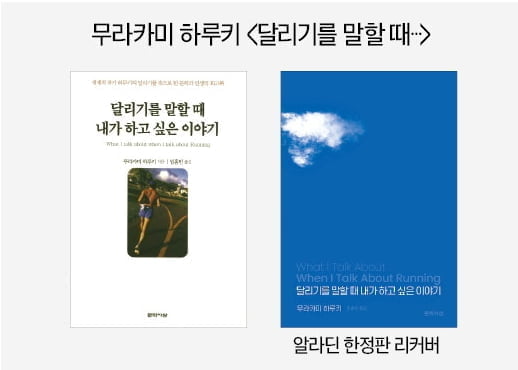

이들 책은 표지만 다를 뿐 같은 것이다. 본문에 큰 차이가 없고 출판사도 문학동네로 같다. 출판계에서는 이런 책을 ‘리커버(re-cover)’라고 부른다. 리커버 도서는 본문은 거의 손대지 않고 표지만 바꾼 특별판이다. 주로 ‘O만부 판매 돌파’ ‘작가 탄생 O주년’ 등을 기념하며 기존에 출간된 책의 얼굴을 새로 갈아 끼운다. 16일 교보문고에 따르면 현재 판매 중인 리커버 도서는 500종이 넘는다.

리커버 도서가 생겨나는 이유는 도서 판매량 때문이다. 포장을 바꾸면 오래전에 나온 책도 신제품처럼 보여 독자의 눈길을 한 번이라도 더 끌 수 있다. 비용이 많이 드는 것도 아니다. 신작을 낼 때 들여야 하는 수고에 비해 품이 덜 든다. 책 표지만 새로 디자인하면 된다.

민음사는 2018년 ‘국내 출간 30주년 기념 특별판’ 리커버 도서를 내면서 쿤데라가 그린 스케치를 표지에 실어 화제가 됐다. 올해 판매량을 보면 리커버 도서가 9년 앞서 출간한 세계문학전집 중 <참을 수 없는 존재의 가벼움>의 판매량을 10배가량 웃돈다는 게 출판사의 설명이다.

사정이 이렇다 보니 서점에서도 한정판 리커버를 마케팅 전략으로 사용한다. 인터넷 서점 알라딘은 2016년부터 출판사와 함께 이 서점에서만 살 수 있는 한정판 리커버 도서를 기획해 판매 중이다. 이렇게 나온 리커버 도서는 약 200종이다.

알라딘 베스트셀러에 올라 있는 무라카미 하루키의 <달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기>도 마찬가지다. 이 책은 문학사상사를 통해 2009년 국내 출간됐다. 알라딘은 지난 3월 출판사와 함께 이 서점에서만 살 수 있는 리커버 한정판을 새로 냈다. 한 달 뒤 하루키가 6년 만의 신작 소설 <도시와 그 불확실한 벽>을 내자 다시 하루키 붐이 일면서 베스트셀러 리스트로 직행했다. 알라딘 관계자는 “하루키의 신작 소설 출간 일정뿐만 아니라 국내 출간된 지 오래된 책이라 새로운 표지를 선보였을 때 극적인 변화를 보여줄 수 있다는 점을 고루 고려했다”고 설명했다.

리커버 도서는 ‘표지 갈이’라는 따가운 눈총도 받는다. 출판계 관계자는 “헌책을 새 책으로 둔갑시키는 기만행위”라고 했다. 결국 어떤 표지인지, 즉 책의 내용을 적확하게 보여주는 표지인지 여부에 따라 평가가 갈린다.

한기호 출판마케팅연구소장은 “세대에 따라 언어와 표현이 달라지기 마련이고, 고전을 엮은 전집이 몇 년 주기로 문장 등을 손봐 본문을 전면 개정한다”며 “리커버 도서는 시대에 발맞춰 독자의 수요를 반영하기 위한 방법”이라고 말했다.

구은서/안시욱 기자 koo@hankyung.com

![[책마을] 구타와 전기고문보다 무서운 '쥐'](https://img.hankyung.com/photo/202305/AA.33491352.3.jpg)

![한 고조 유방의 천하통일 비결은 '게임이론'이었다 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202305/01.33456078.3.jpg)