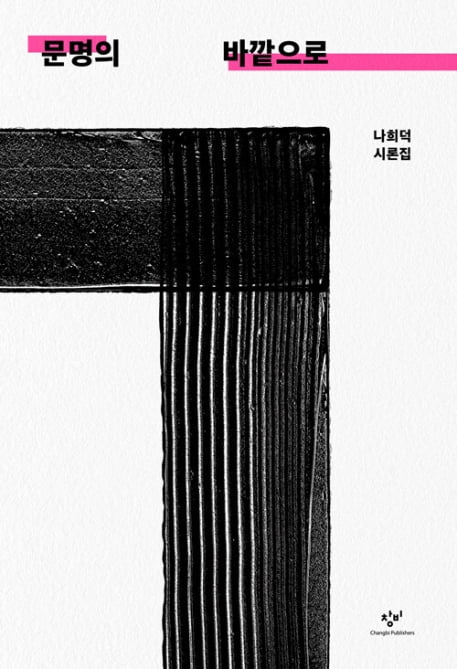

나희덕 지음

창비

280쪽│2만원

문명의 발전은 사회에 어떤 영향을 미치는가. 또 문학은 그 속에서 어떤 존재여야 하는가. 최근 시론집 <문명의 바깥으로>를 출간한 나희덕(57·사진) 시인은 한국경제신문과의 서면 인터뷰에서 생태 위기의 현실과 그 속에서 시의 역할을 강조했다.

그가 시론집을 낸 것은 2003년 <보랏빛은 어디에서 오는가> 이후 20년 만이다. 그는 "이전 시론집이 여성성을 중심으로 한 젠더 문제를 다뤘다면, 이번에는 인류세 시대에 어떻게 하면 자연과 공생할 수 있을지에 대한 고민을 담았다"고 설명했다. '인류세'란 2000년대 이후 인류의 자연환경 파괴로 인류와 지구환경이 맞서게 된 시대를 의미한다.

1966년 충청남도 논산에서 태어난 그는 자연에서 뛰놀며 유년기를 보냈다. 공부를 위해 상경하고부터 도시적 환경에 위화감을 느꼈다고 한다. 그는 "높은 육교와 달리는 차들, 밀집한 집들과 교실에 숨이 막히고 불안했다"며 "도시에서 겪은 자연과의 단절감이 오히려 일찍부터 시를 쓰게 한 조건이었던 것 같다"고 말했다.

'흙'은 나 시인에게 각별한 소재다. 1989년 등단작 '뿌리에게'에서부터 흙이 화자로 등장한다. "깊은 곳에서 네가 나의 뿌리였을 때/ 나는 막 갈구어진 연한 흙이어서/ 너를 잘 기억할 수 있다"는 구절은 뿌리를 포근히 감싸는 흙의 모성애를 묘사했다.

이랬던 흙의 존재감은 시인의 시력(詩歷)이 흐르면서 차츰 연해졌다. 2014년 '뿌리로부터'에선 "한때 나는 뿌리의 신도였지만/ 이제는 뿌리보다 줄기를 믿는 편이다"고 선언했다. 여기서 그치지 않는다. '줄기'보다는 '가지'를, 또 그보다는 가지에 매달린 '잎'과 하염없이 지는 '꽃잎'을 믿게 된다. 흙과 뿌리로부터 달아나 '허공'의 어딘가로 향하는 셈이다.

문명과 자본에 의해 자연이 잠식당하는 현실에서 문학은 어디쯤 위치할까. 그는 "시인은 '탄광 속의 카나리아'처럼 공동체의 삶이 위태롭고 희박해질 때 그 위험을 가장 예민하게 느끼고 표현하는 존재"며 "시를 읽는다는 것은 거기에 응답하고 대화하는 일"이라고 했다. 이어 "시를 통해 시인과 독자는 잠시나마 문학의 공동체를 이루게 된다"고 풀이했다.

이어진 2부와 3부에선 문단에 굵직한 발자취를 남긴 시인들에 대한 시인론을 수록했다. 2부의 박영근·최영국 시인과 3부의 김수영 시인에 관한 글이 주목할 만하다. 나 시인은 "김수영은 다면체의 거울처럼 읽는 이에 따라 여러 가지 얼굴을 보여준다"며 "김수영을 통해 풀어내는 제 자전적인 에세이에 가까워서 쉽게 읽힌다는 평가가 많았다"고 말했다.

시론집은 나 시인의 문학 세계에도 이정표가 됐다. 시와 시인의 역할에 대해 고민하면서 지나온 길을 돌이켜보게 됐다고. "저는 작은 지도를 받아든 것 같아요. 이제 어디로 첫발을 뗄지 두리번거리면서요. 독자들도 다정한 시의 지도를 발견하시면 좋겠습니다. 어디에 이르고 싶은지는 사람마다 다르겠지만, 문명의 바깥을 향해 조금씩 몸과 마음을 옮겨보시길 바랍니다."

안시욱 기자 siook95@hankyung.com

![마동석 "몸이 모두 부서진 상태"…그래도 '범죄도시'를 하는 이유 [인터뷰+]](https://img.hankyung.com/photo/202305/01.33535223.3.jpg)