회복기의 詩

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 박선우의 탐나는 책

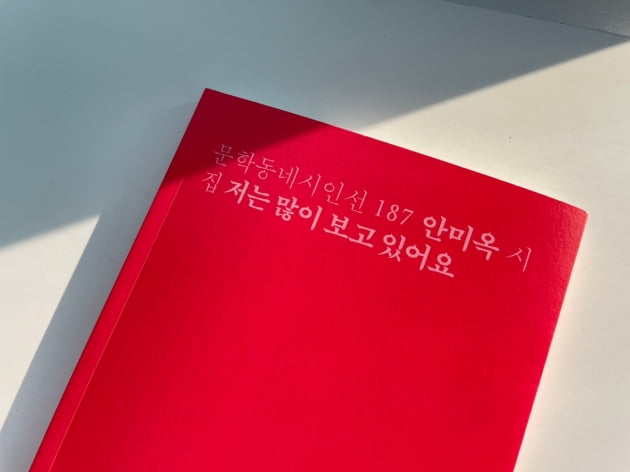

안미옥 지음

<저는 많이 보고 있어요>

문학동네, 2023

안미옥 지음

<저는 많이 보고 있어요>

문학동네, 2023

안미옥의 시집 <저는 많이 보고 있어요>에서도 그러한 대목들이 눈에 띄었다. 이를테면 ‘선량’의 한 부분. “내가 겪는 시간을 모르는 채로/누군가 했던 말이/숨이 찬 순간마다 떠오른다//강하다고 믿고 싶었겠지만/나는 그렇게 강하지 않다//이제는 어떤 사람이 되어야 할까”. 나는 이 부분을 처음 읽었을 때 시의 첫 줄로 돌아가 작품을 다시 읽기 시작했다. 언뜻 보기에는 다정하고 따뜻한 감성이 주를 이룰 것만 같던 시집에서 뜻밖의 우울과 슬픔의 정조를 목도한 탓이었다. 그러한 인식하에 시집을 다시 읽기 시작하자 ‘선량’이라는 익숙하면서도 어딘지 묵직한 단어의 영향력이 이 작품뿐 아니라 시집 곳곳에 드리워져 있음을 알게 되었다. 선량함에 가까워지려고, 그것을 유지하려고 부단히 노력했으나 번번이 실패하고 넘어져 “다친 무릎 위에 딱지가 앉는” 사람의 모습이 눈앞에 그려지는 듯했다.

다만 시인은 “일상이 뒤죽박죽이라면/조금 더 헤쳐놓아도 될까” 같은 충동에 휩싸일 때마다 스스로에게 초자아적 당위성을 부여하며 일단 나아가보는 듯하다. “왜 그럴 수밖에 없는지 알지 못해도//그래야만 했다/다른 방식으로는 몸이 움직여지지 않았다”(‘울지 않고 말하는 법’) 같은 대목이나 “그냥 넘어지는 게 아니구나/뭐에 걸려 넘어지는 거지//그게 뭔지 잘 생각해봐/네 발일 수도 있잖아//그래도/약함이 악함이 되지 않도록 하자,/다짐을 한다”(‘내가 찾는 단어’) 같은 대목에서 그러한 선의를 발견할 수 있다. 그렇기에 시인이 이 시집에서 내리는 유일한 결론은 “스스로 안내자가 되어야 한다” “나는 나에게 안내자가 되어”야 한다는 결심인 듯하다(‘재구성’). “비참과 희망은 왜 같은 얼굴을 하고 있을까요”라는 의문이 제 안에서 솟아날 때마다 “그러나 점심에 보면 다 달라 보여요. 점심에 만나요. 환해져요”라며 밝은 쪽으로 몸을 틀어보려는 장면처럼 말이다(‘만나서 시쓰기’).

덕분에 나는 이 시집을 읽는 동안 내가 혼자서 부딪치고 혼자서 넘어지고 혼자서 감내하고 혼자서 극복해야 했던 순간들을 되돌아보게 되었다. 아무도 모르게 혼자서 무너지고 혼자서 일어나야 했던 나날을, 고요히 선량함을 회복해야 했던 시절을 말이다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)