하늘에 별 수놓듯 매일 그렸다…전쟁도 병마도 아랑곳없이

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

Cover Story

미리 보는 김환기의 작품세계

미리 보는 김환기의 작품세계

“고되다”는 말을 입버릇처럼 하면서도 김환기는 손에서 붓을 결코 놓지 않았다. ‘한 점 하늘’ 전시에 나온 김환기 작품 세계의 변천사는 이처럼 그가 하루하루 쌓은 노력이 그린 궤적이다. 117점의 시기별 주요작과 김환기가 소장했던 달항아리, 100점가량의 방대한 아카이브 중 가려 뽑은 작품들로 김환기의 삶과 작품 세계를 정리했다.

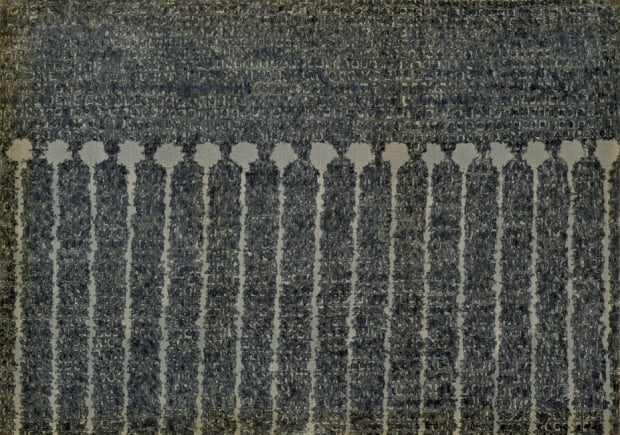

24세 '론도'…추상의 시작

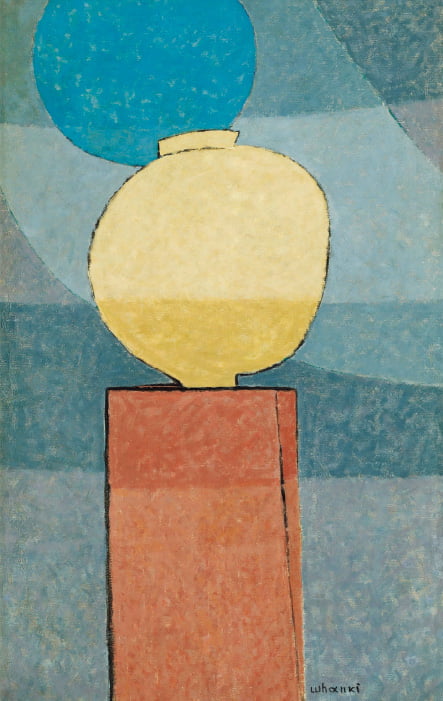

41세 '달빛교향곡'…전통美 꽃피워

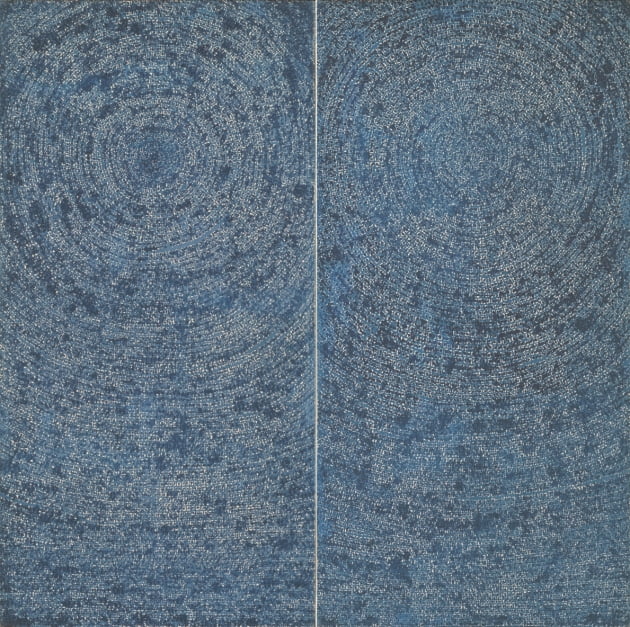

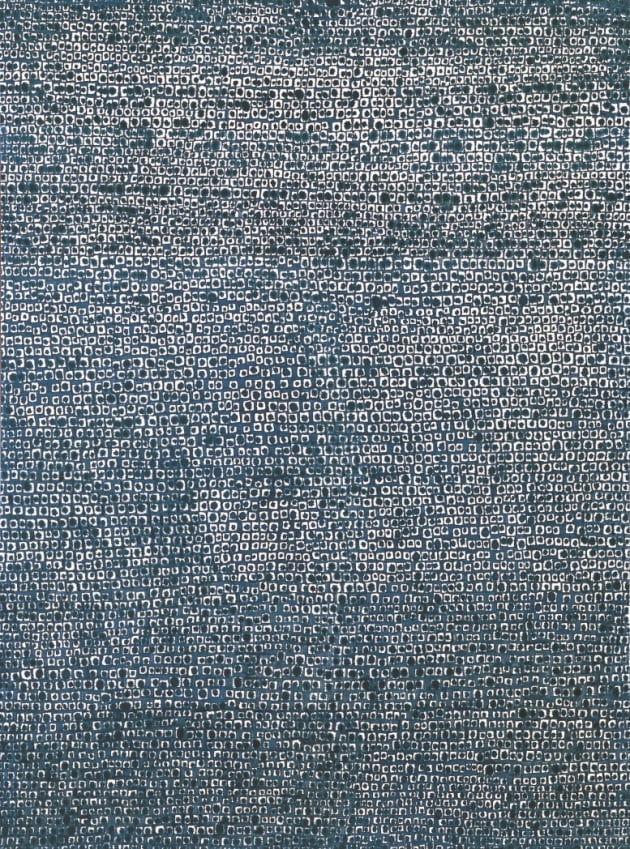

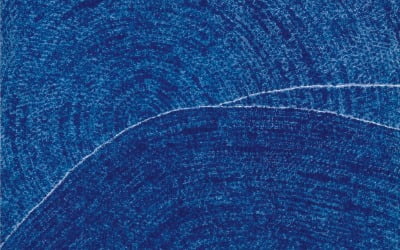

61세 '검은 점화',…죽는 날까지 찍은 점

‘17-VI-74 #337’(1974)은 이번 전시에서 처음으로 공개되는 작품으로, 김환기는 이 작품을 그린 뒤 다음달인 7월 25일에 세상을 떠났다.

“꿈은 무한하고 세월은 모자라고”(<김환기 뉴욕일기>). 죽는 날까지도 그가 괴로워하던 건 ‘더 그릴 수 없다’는 사실이었다.

▶우주를 담은 점, 우러러 보는 점, 달리 보이는 점

▶"미술품 최고價 작가 김환기, 그보다 더 값진 '점' 보게 되길"

▶새단장한 호암미술관, 고미술 이어 현대미술 품는다

용인=성수영 기자

이미지=환기재단·환기미술관 제공

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)