고환율, 저성장에 고령화까지…국민소득 3만弗 덫에 갇히나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

2017년 3만弗 돌파 후 정체

작년엔 원화약세로 '뒷걸음'

올 성장 전망도 잇달아 하향

구조개혁 실패·저성장 겹치면

尹정부 공약 '4만弗' 힘들 수도

작년엔 원화약세로 '뒷걸음'

올 성장 전망도 잇달아 하향

구조개혁 실패·저성장 겹치면

尹정부 공약 '4만弗' 힘들 수도

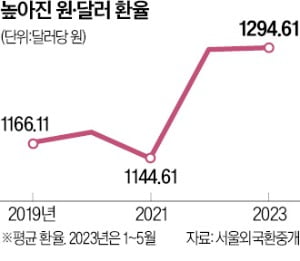

○환율 오르면 1인당 국민소득 감소

올해는 작년에 이어 고환율이 계속되고 있다. 서울외국환중개에 따르면 올 들어 1~5월 평균 원·달러 환율은 1294원61전으로 집계됐다. 작년 1292원20전보다 0.2% 올랐다. 지난해 환율이 전년 대비 12.9% 올랐는데 올해도 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것이다. 월별로 보면 1월 1245원34전에서 5월 1327원93전으로 6.6% 상승했다. 환율이 최소한 작년 수준 이하로 급격히 하락하지 않는 한 올해도 국민소득이 급증하기 어려운 구조다.

○현실화하는 저성장

저성장 우려가 커진 점도 국민소득에 악재로 지목된다. 저성장이 계속되면 환율 변수를 뺀 원화 기준 국민소득도 둔화할 수 있어서다.한은은 이날 1분기 경제성장률이 전분기 대비 0.3% 증가했다고 밝혔다. 전년 동기 대비로는 0.9% 증가했다. 분기 성장률이 전년 동기 대비 0%대 증가에 그친 건 2020년 코로나 시기 역성장을 제외하면 글로벌 금융위기 때인 2009년 3분기 이후 14년 만에 처음이다.

올해 성장 전망도 잇달아 하향 조정되는 분위기다. 한은은 최근 올해 성장률 전망치를 1.6%에서 1.4%로 낮췄고, 산업연구원과 금융연구원도 각각 1.4%와 1.3%를 예상하고 있다.

고령화 등 구조적 변동이 장기 저성장으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 이창용 한은 총재는 지난달 25일 기자간담회에서 “한국은 이미 장기 저성장 국면에 진입했다”며 노동·연금 개혁 필요성을 강조했다. 고환율이 이어지는 가운데 구조개혁에 실패하고 장기 저성장 기조가 계속되면 국민소득 증가가 3만달러 선에서 정체될 가능성이 높다. 윤석열 정부가 자신했던 임기 중 ‘1인당 국민소득 4만달러’ 목표도 차질을 빚을 수 있다.

1인당 국민소득이 3만달러대에서 정체된 대표적 국가 중 하나가 이탈리아다. 이탈리아는 2004년 이후 지난해까지 17년째 4만달러 벽을 깨지 못했다. 한국보다 경제 규모가 큰 나라 중 유일하게 1인당 국민소득이 3만달러대에 묶여 있다. 유럽 국가 중 최악의 저출산을 겪는 데다 포퓰리즘(인기영합주의) 재정정책, 강력한 노동조합이 경제의 발목을 잡고 있는 점 등이 1인당 국민소득 정체 이유로 지적된다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

![20년 만에 대만에 추월…국민소득, 3만5000달러 깨졌다 [조미현의 외환·금융 워치]](https://img.hankyung.com/photo/202303/01.32814350.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)