이창용 "경상수지 흑자 기조 달라질 수도"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

상품 흑자로 서비스 적자 메우던

대내외 경제구조 변화 직면

비은행 금융이 은행 수신 넘어

한은, 유동성관리 방식 바뀌어야

대내외 경제구조 변화 직면

비은행 금융이 은행 수신 넘어

한은, 유동성관리 방식 바뀌어야

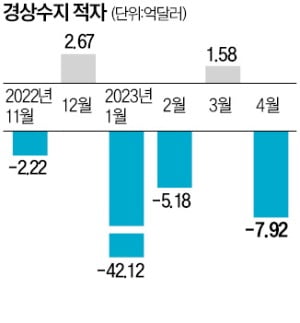

“경상수지 기조 변화 가능성”

이 총재는 이날 한은 강당에서 열린 창립 73주년 행사에서 기념사를 통해 “한은의 유동성 관리는 기조적인 경상수지 흑자로 국외에서 공급되는 대규모 유동성을 흡수하는 데 초점을 맞춰 운용돼 왔다”며 “대내외 경제구조가 달라지면서 경상수지 기조는 물론 적정 유동성 규모 등이 변화할 가능성에 대비해야 한다”고 말했다.한국은 지난 30여 년간 대중국 무역 등에서 대규모 상품수지 흑자를 냈다. 서비스수지는 적자여도 상품수지 흑자가 이를 상쇄하면서 경상수지는 대체로 흑자였다. 최근 반도체 부진으로 상품수지가 쪼그라들면서 경상수지 적자가 종종 나타나고 있다.

이 총재는 이와 관련, “(한은이) 유동성 흡수 일변도에서 탄력적으로 유동성 공급이 가능하도록 제도나 운영방식을 개선할 필요가 있다”고 했다. 한은은 주로 통화안정증권 등을 발행해 유동성을 흡수한다. 유동성 공급은 레고랜드 사태 등 금융 불안이 발생할 때 제한적으로 시행하는 경우가 많다. 이 총재의 발언은 위기가 아니라 평시에도 유동성을 공급할 수 있는 장치가 필요하다는 취지로 파악된다.

이 총재의 이 같은 진단은 “(한은을 둘러싼) 제반 환경이 빠르게 달라지고 있어 발상의 전환이 필요하다”고 말하면서 나왔다. 그는 “저출산·고령화 등과 같은 내부적 요인뿐만 아니라 팬데믹 이후의 뉴노멀, 세계 경제의 분절화와 지정학적 갈등 심화, 인공지능과 같은 혁신적인 정보기술(IT) 확산이 경제 전반을 크게 변화시키고 있다”며 “새로운 환경에 맞게 과감히 변화를 준비해야 한다”고 했다.

“은행만 봐선 금융안정 어려워”

한은의 정책 대상을 비은행으로 확대해야 한다고도 했다. 이 총재는 “비은행 금융회사의 수신(예금) 비중이 2000년대 들어 은행을 넘어섰고 한은 금융망을 통한 결제액 비중도 지속적으로 커졌다”며 “은행만을 대상으로 해서는 국민경제 전체의 금융안정 목표를 달성하기가 어려워졌다”고 말했다.한은 경제통계 시스템에 따르면 금융회사 수신은 2006년까지는 은행이 더 많았다. 2007년 비은행 금융회사가 915조5958억원으로 은행(886조9912억원)을 제친 후 격차를 벌렸다. 지난해 비은행 수신은 3322조6671억원으로 은행(2399조5827억원)보다 900조원 이상 많았다. 이 총재는 “한은법상 비은행 금융회사 감독권은 없지만 감독기관과 공조해 금융안정 목표 달성 방안을 마련해야 한다”고 말했다.

모바일뱅킹 등 IT 발달로 인해 자금흐름 규모가 커지고 위기 전파 속도가 빨라졌다는 점도 주시해야 한다고 봤다. 금융회사의 위기 발생 시 대규모 뱅크런이 과거에 비해 훨씬 빠른 속도로 발생할 수 있다는 의미다.

최근 경제 상황과 관련해선 근원물가 흐름이 우려된다고 밝혔다. 소비자물가 상승률은 3%대로 둔화했지만 기조적 물가 흐름을 나타내는 근원물가는 더디게 둔화하고 있어 안심하기 이른 상황이라는 것이다.

또 “최근 부동산 대출 연체율이 상승하는 등 금융부문 리스크에 유의할 필요가 있다”며 “유관기관과 협력해 가계부채의 완만한 디레버리징(부채 축소) 방안을 찾아나가야 할 것”이라고 말했다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![한국은행 소공별관 1409억에 매각…18년 새 '두 배' 뛰었다 [강진규의 BOK워치]](https://img.hankyung.com/photo/202306/01.33693805.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)