예술가는 무직? 바흐와 베토벤에게도 음악은 직업이었다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

음악은 직업 : 그 경계에서

십여 년 전, 아이들이 어릴 때 일이다. 예술의 전당에서 있었던 독주회를 마치고 집에 들어서자마자 한숨이 나왔다.

막바지 연습과 리허설 일정 때문에 집안일을 돌보지 못한지 오래였고, 집에 들어와 정신을 차리고 보니 한숨 나오도록 엉망이었다. 밀린 설거지부터 시작했다. 오랜만에 엄마를 제대로 보는 아이들은 종알종알 정신이 없었지만 보살필 여력이 없었다. 독주회에 모셨던 집안 어른들께 직접 차 한 잔 대접하려는 생각에 마음이 급했기 때문이다. 서둘러 일어나시는 어른들을 배웅하며 죄송하다 말씀드리니 차마 눈을 못 맞추시는 듯 했다.

"아니다. 내가 미안하지. 좀 전에 무대에서 드레스 입고 근사하게 연주하던 게 눈에 선한데, 허둥지둥 물일하는 뒷모습을 보니 마음도 안 좋고 좀 이상하고... 그래."

무대 위의 오케스트라는 18세기 오스트리아로, 20세기 러시아로, 어디든 자유롭게 여행한다. 함께 하는 관객들이 잠깐이나마 우리의 타임머신에 동승하는 것은 당연하다. 지난 시대의 고전에 대한 경외와 찬사의 의미로, 공연 중 작은 소음조차 내지 않으려 애쓰며 아무 때나 박수를 치지 않는다. 그 공간의 유일한 주인공인 음악에게 예의를 갖추고 각자의 몰입을 방해하지 않기 위해서다. 예술이 평범한 일상과 멀찌감치 떨어져 있길 바라는 마음은 연주와 감상에 특정한 관습을 만들었다. 그리고 일상의 고단함과 지루함을 제대로 정화하기 위해, 예술의 경험은 비일상의 영역에 머무르길 바라기도 한다. 바로 그것이 예술이 주는 감동의 핵심이며, 고유한 역할이자 책무라고 생각하는지도 모른다.

그러나 두 가지 삶의 모습은 각각 다른 의미로, 그리고 같은 무게로 소중하다는 것을 서서히 깨달았다. 중요한 공연을 며칠 앞두고 짜투리 시간에 연습을 하고 있을 때, 막 걸어다니기 시작한 쌍둥이 딸들이 다리에 매달려 칭얼거린다. 상반신이 슈베르트와 대화하는 동시에 하반신은 쌍둥이에게 점령되고 머리는 두 상황을 한꺼번에 처리하고 있다. 이런 난장판과 뒤엉킴은 여전히 비일비재하다. 온전히 음악에만 몰두할 수 있었던 학생은 점차 가정과 직장을 책임지는 생활인으로 자리잡아가고, 언제부터인가 비일상과 일상의 겹침, 삐그덕거림이 당연한 일이 되었다. 음악가로서의 성장과 더불어 두 세계를 넘나들며 재빠르게 전환하는 능력이 매일 매순간 요구됐다.

얼마 전, 미술을 전공한 지인을 만났다. 그는 전업 작가로 활동하는데, 며칠 전 공공기관에 서류를 제출하며 재미있는 일이 있었다고 했다. 미술하는 작가라고 하니 접수 직원이 직업란에 '무직'이라고 써넣었다는 것이다.

"음악한다고 했어도 마찬가지였겠지. 우리는 직업이 없나봐. 네가 어느 오케스트라 단원이라고 하면 '회사원'이라고 썼으려나."

"근데... 언니, 나 회사원 맞아!"

오케스트라의 단원들은 정시에 출근하고 퇴근하며 정해진 급여를 받는다. 노동조합이 있고 정기적인 테스트를 통해 기량을 증명해야 한다. 우리 오케스트라는 행정 구역 상 시에 속한 기관이기 때문에 때때로 공적 행사에 걸맞는 음악을 '제공'해야 한다. 우리가 견지하는 예술의 가치는 그런 의무와 거의 관련이 없다. 그래서 혼란을 겪기도 한다. 정점에 오르기 위해 부단히 노력했던 우리의 자부심은 단순한 기능인으로 전락한 듯한, 다시 말해 원치 않는 일을 시스템의 부속품처럼 수행하는 순간들을 견딘다. 하지만 어찌 보면 당연한 일이다. 음악가역시 다른 모든 사람들처럼 특정 분야에 종사하는 직업인이기 때문이다.

바흐, 모차르트, 베토벤에게도 음악은 직업이었다. 그들은 권력과 자본을 가진 후원자들, 의뢰인들이 있어 생계와 명성을 보장받았으며 당대의 요구와 의무, 스타일 등 현실의 시스템 안에서 자신의 음악을 구현해나갔다. 예술이 현실과 철저히 유리된 특별한 것이라는 신화는 예술가의 낭만적인 스테레오 타입을 만들었다. 하지만, 예술이 제공하는 비일상적 경험은 일상의 대척점에 있지 않다. 사실 그 둘은 영향을 주고 받으며 서로에게 스며든다. 당대의 사회, 역사, 지역, 관습의 연장선에서 예술을 논할 때 '시대정신'이라는 단어를 쓰곤 한다. 정도의 차이는 있겠으나, 여전히 시대와 분리되어 독불장군처럼 우뚝 선 예술이란 무의미하다. 예술은 현실의 삶 속에서 의미있다. 심지어 세간의 유행을 의식하거나 세속적인 목적이 있다 해도 이상한 일이 아니다. 행사 음악, 종교 음악, 교육 자료 등 특정 용도에 의해 만들어지고 연주되기도 한다. 다양한 형태의 대중음악, 실용음악, 새로운 미디어, 전위적인 실험 등, 결국 그 모두를 아우르고 담는다. 그렇기에 모든 시대의 음악가는 일상과 비일상, 직업인과 예술가를 넘나들며 역할극을 하는 동시에 그 경계에 서있다. 그 접점에서 무엇을 발견하고 경험할지, 그것이 각자의 몫이다.

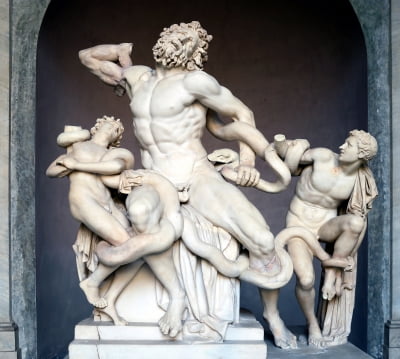

![1900년 만에 밝혀진 반전…'그리스 최고 걸작'에 숨겨진 오류 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202306/01.33733750.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] "엘리트주의 '위험 수위'…이대로라면 미국의 붕괴도 머지않았다"](https://img.hankyung.com/photo/202306/AA.33730384.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)