1920년 프랑스 이후 세계 각국 도입

작가 생계 보탬·시장 투명화 기대돼

미술 시장 위축·거래 음성화 우려도

문체부 "부작용 최소화 방안 마련 중"

이렇게 시작된 논의는 1920년 프랑스의 ‘추급권’(재판매보상청구권) 도입으로 이어졌다. 추급권은 미술가가 판 작품이 경매 등을 통해 다른 이에게 재판매될 때 이익 일부를 작가나 저작권을 가진 유족이 배분받을 수 있는 권리다. 이를 본 영국과 독일 등 다른 유럽 선진국들도 프랑스의 뒤를 따르면서 추급권은 서구 미술시장의 ‘글로벌 스탠더드’가 됐다.

한국도 뒤늦게 이 대열에 합류하게 됐다. 4년 후 추급권 도입을 골자로 하는 ‘미술진흥법’이 지난달 30일 국회 본회의를 통과하면서다. 작가들이 4년 뒤 어떤 혜택을 받을 수 있는지, 국내 미술계와 미술시장에는 어떤 영향을 미칠지를 자세히 살펴봤다.

추급권, 왜 도입되고 어떻게 시행되나

좋은 곡을 쓰고 부르면 두고두고 저작권료를 받는다. 매년 봄마다 엄청난 저작권료 수입이 발생해 ‘벚꽃 연금’으로 불리는 장범준의 ‘벚꽃 엔딩’이 대표적인 사례다. 베스트셀러 작가도 책이 팔릴 때마다 인세를 받는다. 하지만 화가는 다르다. 자신이 옛날에 팔았던 작품이 거액에 되팔려도 한 푼의 혜택도 받지 못하고, 유통업자만 돈을 번다. 이런 불평등을 없애자는 게 추급권 도입의 취지다.

미술진흥법에 따르면 추급권 적용 대상은 값이 500만원 넘는 작품이다. 예컨대 경매에서 500만원 넘는 작품을 샀다면 관련 기관(추후 지정할 예정)에 거래 사실을 신고하고 일정 비율의 금액을 내면 된다. 작가는 관련 기관을 통해 돈을 받는다. 다만 회사 직원이 업무를 위해 만든 ‘업무상저작물’ 등 일부는 예외다. 화랑 등 작가에게 작품을 직접 사들였다가 3년 내 작품을 되파는데, 판매가가 2000만원 미만일 때도 적용되지 않는다. 신진 작가의 작품 판매가 저해되는 상황을 막기 위해서다.

추급권 도입으로 작품 값의 몇 퍼센트를 더 내야 하는지는 아직 정해지지 않았다. 요율 등은 조만간 미술진흥법 시행령을 통해 윤곽을 드러낼 전망이다. EU 국가들(0.25~4%)과 비슷한 수준인 1~5% 범위 내에서 결정될 가능성이 높다. 작품값이 1억원이라면 100만~500만원을 더 지불해야 하는 셈이다. 작품 총 거래액과 비교하면 큰 부담이 되는 돈은 아니라는 게 문화체육관광부 입장이다. 전병극 1차관은 지난 3월 국회 문화체육관광소위에서 “금전적인 보상보다는 창작자를 보호한다는 상징적인 의미가 있다”고 설명했다.

추급권이 생기면 이우환 박서보 등 한국 현대미술을 대표하는 거장의 경우 수익이 적지 않을 전망이다. 예컨대 이우환 화백은 한 달에 각종 경매에서 낙찰되는 작품의 평균 총액이 10억원을 넘는데, 추급권이 1%만 적용돼도 이로 인한 매달 수익만 단순 계산으로 1000만원을 넘길 가능성이 있다.

다만 1000억원짜리 작품을 팔면 10억~50억을 받는 등 수익이 무한정 늘어나는 건 아니다. 문체부는 '부익부 빈익빈' 현상을 막기 위해 고가 작품의 경우 추급권 적용 요율을 깎는 방안을 검토 중이다. EU도 이 방식을 채택하고 있는데, 50만유로 이상 작품의 경우는 0.25%의 요율만 적용하며 최대 보상액을 1만2500유로로 못박아 놨다. 이를 그대로 적용하면 7억원짜리 작품의 경우 추급권으로 받는 금액은 170만원 가량이 된다.

법에서는 추급권의 유효기간을 작가 사후 30년까지로 정했다. 저작권 유효기간인 ‘사후 70년’에 비하면 다소 짧다. 이 기준에 따르면 유영국(2002년 타계)의 유족들은 추급권 적용을 받을 수 있지만, 김환기(1974년 타계)의 유족들은 보상금을 받을 수 없다.

작가들은 환영, 정착에는 시간 걸릴 수도

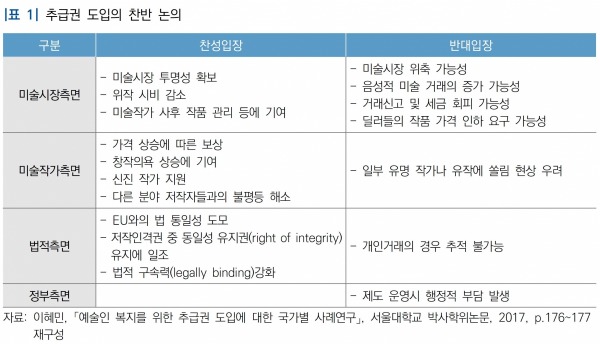

작가들과 학계는 추급권 도입을 환영하는 분위기다. 추급권을 행사하면 작가와 유족 생계에 보탬이 되고, 장기적으로 창작 의욕도 오를 것이라는 기대다. 미술시장이 투명해지고 위작 시비가 줄어들 것이라는 전망도 있다. 추급권 도입에 따라 500만원 넘는 작품은 주인이 바뀔 때마다 관련 기관에 신고해야 하는 의무가 생기는데, 덕분에 소장 이력이 낱낱이 기록될 수 있다는 이유다. 케이옥션은 법 통과 이후 “작품의 소장 이력 등을 검색하는 시스템을 준비해 추급권이 효과적으로 보장될 수 있도록 할 것”이라는 입장을 발표했다.

다만 제도 도입으로 미술품 가격은 소폭 인상이 불가피하다. 경매사와 갤러리들이 추급권 도입으로 인한 미술시장 위축을 걱정하는 이유다. 재판매보상금 지급을 피하기 위해 작품 값을 깎아달라고 하거나, 일종의 ‘다운계약서’를 작성하는 등 음성적 거래가 늘어날 수 있다는 우려도 있다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com