'뱀의 유혹' 75주년 불가리 세르펜티, 삼청동을 휘감다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'불가리 세르펜티 75 주년, 그 끝없는 이야기'

"뱀은 영원과 생명, 부활과 에너지의 의미"

75년 이어온 파격의 보석 불가리의 글로벌 전시

뱀의 화가 천경자와 프랑스의 니키 드 생팔

함경아 최욱경 홍승혜 최재은 등 6인의 여성 작가

국제갤러리 전관에서 7월 31일까지

"뱀은 영원과 생명, 부활과 에너지의 의미"

75년 이어온 파격의 보석 불가리의 글로벌 전시

뱀의 화가 천경자와 프랑스의 니키 드 생팔

함경아 최욱경 홍승혜 최재은 등 6인의 여성 작가

국제갤러리 전관에서 7월 31일까지

그런 뱀의 의미는 유럽 문화권에선 조금 다르다. 수천 년간 치유와 에너지, 생명과 지혜를 뜻했다. 그리스 로마 신화 속 의술의 신 아스클레피오스의 지팡이, 전령의 신 헤르메스의 지팡이에도 뱀이 감겨 있다. 뱀은 늘 허물을 벗고 다시 새로워진다는 부활의 의미, 머리와 꼬리가 맞닿아 끝과 시작이 이어진다는 영원의 의미를 동시에 지닌다.

불가리 헤리티지 컬렉션 - 세르펜티 브레이슬릿-워치 (1969)

뱀의 상징들을 화려한 주얼리로 탄생시킨 브랜드가 있다. 1884년 로마 시스티나 거리에 첫 점포를 낸 이탈리아 명품 브랜드 불가리다. 그리스 태생의 창업주 소티리오 불가리는 1948년 '뱀'이라는 뜻의 '세르펜티(Serpenti)' 라인을 선보였다. 화려한 원석들과 금의 조화, 자연스럽게 스르륵 감기는 섬세한 세공과 역동적인 디자인은 다른 어떤 브랜드에서도 볼 수 없는 독창성으로 단숨에 열풍을 일으켰다. 지금까지 불가리만의 헤리티지로 이어지고 있다.

올해는 세르펜티가 세상에 나온 지 75년이 되는 해. 불가리는 이를 기념하기 위해 전 세계에서 특별한 전시를 마련했다. 뉴욕 밀라노 상하이 베이징 도쿄와 서울 등 6개 도시에서 전시가 이어진다. 서울 전시는 다른 도시들보다 더 특별하다.

올해는 세르펜티가 세상에 나온 지 75년이 되는 해. 불가리는 이를 기념하기 위해 전 세계에서 특별한 전시를 마련했다. 뉴욕 밀라노 상하이 베이징 도쿄와 서울 등 6개 도시에서 전시가 이어진다. 서울 전시는 다른 도시들보다 더 특별하다.

'뱀의 화가' 천경자의 희귀작인 '사군도'(1969)를 포함해 최욱경, 함경아, 홍승혜, 최재은의 작품이 전시됐다. 뱀을 모든 작품의 모티프로 썼던 프랑스 여성 작가 니키 드 생팔의 대표작 11점도 서울을 찾았다. 국제갤러리는 이번 전시를 위해 갤러리 전관(3개 전시장)을 내주고, 작가 선정 등의 기획을 함께 했다. 명품 브랜드의 기획 전시는 요즘 흔한 일이 됐지만, 제품 자체보다 순수 미술 작품과 현지 작가에 더 많은 공간과 비중을 할애했다는 점에서 이번 전시는 특히 돋보인다.

▲천경자의 '사군도'(1969)

뱀으로 아픔을 이겨낸 천경자와 니키 드 생팔

천경자 화백(1924~2015)은 뱀을 그리면서 생을 살아낸 작가다. 어린 시절부터 두려움과 저주의 대상이던 뱀. 그런 뱀을 가장 어둡고 힘든 시기 그림으로 그려내면서 공포와 직시하기 시작했다. 매일 뱀을 관찰하면서 슬픔과 공포와 저주 속에서 아름다움을 발견하며 예술로 승화했다. 이번 전시된 사군도는 뱀 네 마리가 역동적으로 움직이며 다채로운 색과 빛을 뿜어내는 그림이다. 새끼뱀들까지 캔버스 주변에 꿈틀대면서 생명력과 활기를 느낄 수 있는 작품. 이번 전시를 위해 개인 소장자가 어렵게 수장고에서 꺼내줬다고.

▲니키 드 생팔 '생명의 나무'(1990)

이번 전시엔 11점의 조각과 회화, 드로잉까지 전시됐다. 니키 드 생팔의 거의 모든 작품에 뱀이 등장하는데, 이는 작가 자신의 페르소나이자 두려움을 극복하게 하는 상징물이다. 남녀의 사랑을 동등한 시각으로 위트있게 풀어낸 '아담과 이브'(1985), '생명의 나무(L'arbre de vie)'(1990)등은 여러 각도에서 감상해보면 좋을 조각이다. 뱀 여러 마리의 머리를 겹쳐놓은 생명의 나무에서 흑백 영역에는 작가가 싫어하는 것(편협함, 비극, 죽음, 아픔)을, 컬러 영역에는 작가가 좋아하는 것(와인, 태양, 음악 등)을 새겨넣었다.

▲함경아의 SMS시리즈와 (벽면), 최욱경의 '뱀이 된 나무'(1985)

최욱경의 '뱀이 된 나무' 등

우리나라를 대표하는 중견 여성화가들도 총출동했다. 북한 자수 공예 장인들과 제 3국을 경유해 작품을 해온 함경아 작가(1966년생), 한국 추상을 대표하는 최욱경의 회화 작품(1940~1985)과 조각 '뱀이 된 나무'(1985)는 한 공간에 모였다. '뱀이 된 나무'는 최욱경 작가가 길을 가다 주운 나무에 색색의 실을 감아 완성한 작품으로 다른 전시에선 쉽게 보기 힘든 그의 설치작이다.

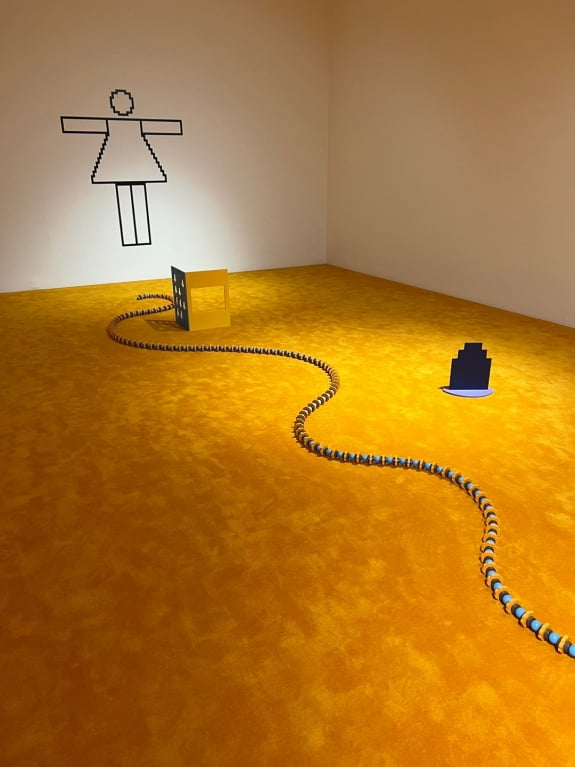

▲홍승혜 작가의 커미션 작품 '너무 길다(Trop Long)' (2023)

홍승혜 작가(64)와 최재은 작가(70)는 뱀의 모티프를 차용해 커미션 작품을 선보였다. 기하학 도형들을 조합하고 분해, 반복하는 홍 작가는 프랑스 시인 쥘 르나르가 1894년 발표한 세상에서 가장 짧은 시 '뱀(Le Serpent)'으로부터 영감을 받아 뱀의 형상을 표현했다.

세계 무대에서 활발하게 활동해온 최재은은 황금뱀과 연꽃을 조합하고, 주운 나무에 황금을 칠하는 등의 표현으로 명상의 공간을 만들어냈다.

총 3개관의 국제갤러리 전시관을 아낌없이 사용한 이번 전시는 시작과 끝에 불가리 세르펜티의 헤리티지를 한눈에 볼 수 있다. 옛 여배우와 셀럽들을 보는 재미도 쏠쏠하다. 보그 편집장을 지낸 전설의 패션 에디터 다이애나 브릴랜드(1903~1989·사진)는 화이트 세르펜티 벨트를 목에 휘감고 있다. 평소 "여자라면 몸에 뱀 하나쯤은 지녀야 한다"고 말하고 다녔다고. 엘리자베스 테일러, 롤로 브리지다 역시 평생 불가리의 뱀을 사랑한 배우였다. 엘리자베스 테일러는 자신이 소장하고 있던 불가리 제품들을 이후 자선활동을 위해 다시 경매에 내놓으면서 불가리 본사가 재매입한 경우도 있다.

세계의 희귀한 원석들을 찾아나선 불가리의 긴 여정과 과감하게 색을 섞은 혁신의 역사를 보는 건 덤이다. 전시의 끝엔 디지털 전시관이 기다린다. 공간 전체가 세르펜티에서 영감을 받아 구성됐고, 벽면의 '터치 폴'을 만지면 각각의 효과음을 낼 수 있다. 전시는 7월 31일까지다.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

![‘따뜻한 경제학’ ‘착한 경제학’의 허울에 찬물을 끼얹다 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202307/01.33894328.3.jpg)

!['메탈릭 사운드'로 관객을 롤러코스터에 태운 조성진의 마법 [리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202307/01.33892682.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)