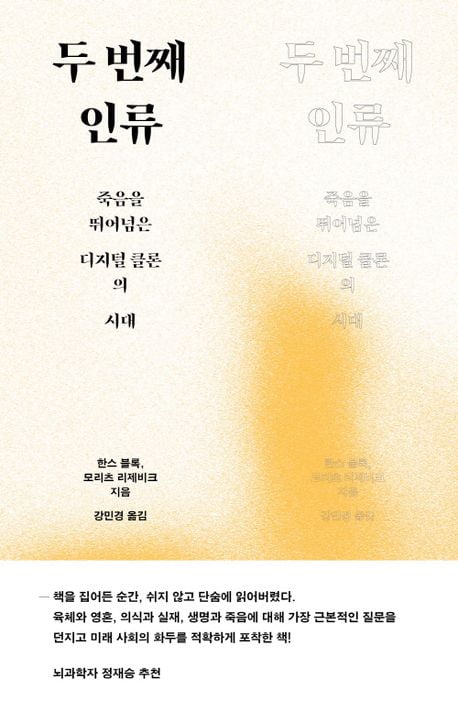

한스 블록, 모리츠 리제비크 지음

강민경 옮김

흐름출판

400쪽 / 2만4000원

내가 죽은 뒤 나와 똑같은 사람이 온라인 세상에 나타난다면 어떨까? 나 자신을 단순하게 그림 등으로 캐릭터화한 아바타가 아니라 외형과 목소리, 성격, 취향 등을 그대로 닮은 ‘디지털 클론’이 있다면?

2023년 7월 현재 3500만 회에 가까운 조회수를 기록한 유튜브 동영상이 있다. 3년 전 MBC에서 방영된 다큐멘터리 <너를 만났다>의 영상이다.

한 엄마가 희귀 난치병으로 세상을 떠난 딸과 가상현실(VR) 기기를 통해 다시 만나는 모습을 그렸다. 목소리와 외형을 거의 비슷하게 복제해 가상세계에서 엄마와 딸이 대화를 나누고 뛰어노는 장면에 많은 시청자가 공감하고 슬퍼했다. 엄마는 쉴 새 없이 눈물을 흘렸고, 건강한 아이의 모습에 행복해했다.

그렇다면 세상을 떠난 사람의 생전 모습을 담은 디지털 클론이 디지털 세계에서 영원히 사는 존재가 될 수 있을까? <두 번째 인류>를 쓴 독일 영화감독인 한스 블록과 모리츠 리제비크는 이 같은 질문을 던진다. 저자들은 전 세계를 여행하며 디지털 불멸을 꿈꾸는 사람들을 만난 사례를 책에 담았다.

마치 넷플릭스를 구독하듯이 미래엔 유가족들이 서비스 이용료를 내고 고인들과 이야기를 나눌 수 있게 될지도 모른다. 그동안 터부시되던 것들이 더 이상 금기가 아니게 되는 현실을 경험하게 되는 것이다.

환상으로만 여겨졌던 상황들이 우리의 삶을 결정하고, 인간다움을 근본적으로 바꿔놓을 것이다. 저자들이 그리는 미래의 모습이다. 이런 미래는 우리 앞에 바짝 다가왔다.

그러나 삶과 죽음 사이에 껴들어 디지털 세계에서 영면하는 건 생각보다 복잡한 일이다. 누군가를 살려낼 권리는 유가족에게 있는지 혹은 기술 기업에 있는지, 고인의 잊혀질 권리는 존중하지 않아도 되는 건지 등 고려해야 할 사항이 많다.

저자들은 이 같은 디지털 불멸성이 생각보다 빨리 우리 삶을 파고들지 모른다고 예측하면서 끊임없이 질문한다.

디지털 클론은 우리의 ‘영혼’과 같다고 할 수 있는 걸까? 그렇게 남긴 기록들이 그 사람의 ‘본질’일까? 디지털 클론을 ‘살아있다’고 전제해 말할 수 있을까? 인공지능(AI)과 이야기하는 게 곧 그 사람과 이야기하는 것과 같을까?

저자들이 과학자가 아니라 영화감독이자 작가이기 때문에 과학적인 답변과 내용은 부족하다. 또한 책 전반적으로 이 같은 상황에 대한 우려보다는 뇌과학 연구와 AI의 최첨단 기술을 소개하는 등 긍정적인 측면에 초점을 맞춰 설명한다.

미래가 어떤 모습으로 그려질지 궁금하다면, 그리고 죽음에 대한 인간의 원초적인 공포를 디지털 클론이 어떻게 해결할 수 있을지 알고 싶다면 도움이 될 책이다.

이금아 기자