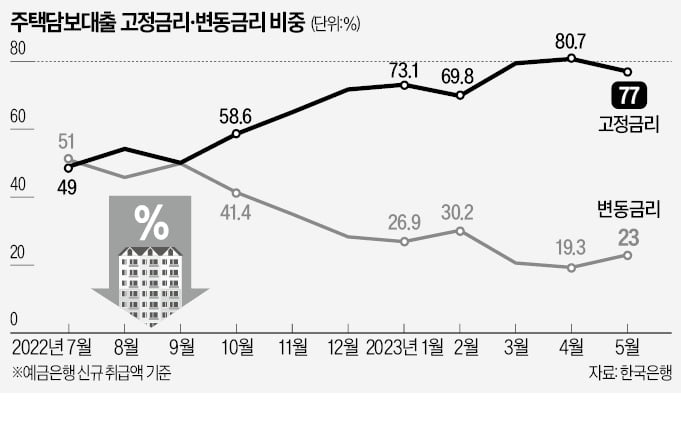

한달 만에 80% 밑으로 하락

기준금리 정점 기대감 솔솔

'변동-고정' 상품, 금리差도 축소

정부 "가계 안정성 떨어질라…"

시중은행에선 변동금리 주담대 상품의 이자율이 고정금리보다 낮은 경우까지 발생하면서 소비자의 변동금리 선호 현상이 이어질 가능성이 높다는 분석이 나온다.

○5월 고정금리 비중 3.7%p↓

6일 한국은행에 따르면 국내 예금은행이 5월 새로 취급한 주담대 상품 중에서 고정금리 유형이 차지하는 비중은 77%로 조사됐다. 2020년 2월 이후 38개월 만에 처음으로 80%를 넘긴 4월(80.7%)과 비교해 3.7%포인트 낮아졌다. 반대로 변동금리 주담대가 차지하는 비중은 4월 19.3%에서 5월 23%로 높아졌다.

최근 고정금리 주담대 비중이 다시 줄어든 것도 한은이 더 이상 기준금리를 올리지 않을 것이란 시장의 기대가 커졌기 때문이다. 특히 지난달 소비자물가 상승률이 2.7%로 21개월 만에 처음 2%대로 내려앉은 만큼 한은이 기준금리를 추가 인상할 명분이 약해졌다는 분석이 많다.

○변동·고정 금리격차 대폭 축소

시중은행의 변동금리와 고정금리 주담대의 금리 차이가 대폭 축소된 점도 변동금리 유형이 늘어난 원인으로 지목된다. 올해 초까지만 해도 주요 시중은행의 변동금리 주담대 이자율은 고정금리 주담대보다 1%포인트가량 높았다. 국민은행은 올해 1월 2일 변동금리(신규 코픽스 기준) 주담대 금리가 연 5.78~7.18%로 고정금리(혼합형) 주담대 금리(연 4.82~6.22%)에 비해 0.96%포인트 높았고, 우리은행은 1.78%포인트까지 차이가 벌어졌다.이후 변동금리와 고정금리 이자율 격차는 점차 줄어들다가 5월엔 변동금리가 고정금리보다 더 낮은 역전 현상도 발생했다. 국민은행의 5월 31일 신규 코픽스 기준 변동형 주담대 상품의 금리는 연 3.91~5.31%로 혼합형 주담대 금리(연 3.92~5.32%)보다 0.01%포인트 낮았다. 향후 기준금리가 내려갈 것으로 관측되는 상황에서 변동금리 상품의 금리가 고정금리 유형보다 더 낮으면 소비자는 고정금리를 선택할 유인이 사실상 없다.

변동금리 주담대 비중이 다시 높아질 조짐을 보이면서 정부는 골머리를 앓고 있다. 변동형 주담대가 확대되면 향후 통화정책 및 경기 변화에 따라 차입자의 이자 부담 변동폭이 커져 가계의 안정성이 떨어지기 때문이다.

국내 고정금리 주담대 상품은 대부분 5년만 금리가 고정되고 이후로는 금리가 주기적으로 바뀌는 ‘혼합형’ 방식이어서 순수한 의미의 고정금리 주담대 시장이 아직 조성되지 못했다는 평가를 받는다.

금융위원회에 따르면 지난해 정책모기지 상품을 제외한 국내 은행권의 전체 주담대(644조1000억원) 중에서 만기까지 고정금리가 유지되는 ‘순수 고정금리’ 상품 비중은 2.5%(16조1000억원)에 불과했다.

정의진 기자 justjin@hankyung.com