“엄마, 내가 갑자기 바퀴벌레가 되면 어떡할 거야?”

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 구은서의 이유 있는 고전

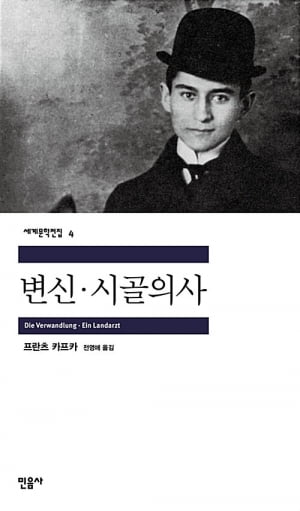

프란츠 카프카의 <변신>

프란츠 카프카의 <변신>

때아닌 바퀴벌레 질문이 기승입니다.

"엄마, 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 거야?" 질문을 던진 뒤 반응을 보는 거예요. "지금처럼 사랑하겠지"처럼 감동적인 답뿐 아니라 "살충제 뿌려야지" "일단 밟아" 같은 가차없는 말도 소셜미디어에 공유합니다. 연인, 아이돌에게도 같은 질문을 던지고 반응을 살펴요.

요즘 Z세대(1997~2012년생)를 중심으로 유행하는 이 '바퀴벌레 질문 놀이'의 원조는 프란츠 카프카의 소설 <변신>입니다. 1915년 출판된 이 소설은 '어느 날 자고 일어났더니 갑자기 벌레가 된 사람'의 이야기예요.

몇 달 전 한 네티즌이 <변신>을 읽고서 자신의 엄마에게 "내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 거냐" 물은 뒤 그 반응을 소셜미디어에 올린 게 화제가 됐어요. 그 뒤로 이 질문을 던지는 사람들이 부쩍 늘었어요. '내가 <변신>의 주인공이라면?' 상상해보는 셈이죠. 올해가 카프카 탄생 140주년이라 소설을 다시 읽는 사람도 많고요.

그 와중에 그레고르는 출근 걱정부터 합니다. 외판원으로 일하고 있는 그가 집안의 생계를 책임지고 있거든요. 부모의 빚을 갚으려 매일 새벽 5시 기차를 타고 출근했어요. 돈을 모아 내년에는 바이올린 솜씨가 좋은 누이동생을 음악학교에 입학시키는 게 그의 목표입니다. 그런데 이날은 7시가 되도록 자리에서 일어나지 못하고 있어요.

문 밖에서는 무슨 일인지 걱정하는 가족들의 목소리가 들려와요. 무단결근을 했다고 회사 상사가 집까지 찾아왔죠. 그레고르의 목소리는 짐승 울음소리처럼 변해버려 가족들도 그가 무슨 말을 하는지 알아듣지 못 해요.

그런데 진짜 변신을 한 건 그레고르가 아니라 그레고르의 가족들인 것 같아요. 그레고르를 대하는 태도가 이전과는 딴판이 돼버렸어요. 남들과 다른 겉모습을 갖게 된, 그래서 의사소통이 힘들고 더 이상 돈도 못 벌어오는 그레고르를 가족들은 대놓고 멸시합니다.

그레고르가 애틋하게 여겼던 누이동생은 급기야 부모에게 이렇게 말합니다. "이게 오빠라는 생각을 버리셔야 해요." 이렇게 흉칙한 존재가 오빠일 리 없고, 만약 저 벌레가 오빠라면 "사람이 이런 동물과 함께 살 수 없다는 것을 진작에 알아차리고 자기 발로 떠났을 것"이라고요.

누이동생의 말을 들은 그레고르는 힘없이 방으로 들어갑니다. 누이동생은 곧장 방문을 잠가버립니다. 다음날 가족들은 죽어 있는 그레고르를 발견합니다. 가족들은 어쩐지 홀가분해하며 소풍을 나서요.

이 소설은 '인간성'이란 무엇인지 묻습니다. 인간을 인간이게 하는 건 뭘까요. 소설에서는 그레고르의 겉모습이 변해버리고 말이 통하지 않으니 더 이상 인간이 아닌 존재로 취급받죠. 불쑥 이런 반감이 듭니다. '외모가 다르고 말이 잘 안 통한다고 인간으로서의 존엄성을 무시해버려도 되는 걸까?'

그레고르가 출근하지 못하는 몸이 됐다는 것도 의미심장합니다. 자본주의 사회에서 돈 벌 줄 아는 것, 근로자로서의 능력은 사람됨의 조건으로 여겨집니다. 소설은 '일벌레'였던 그레고르가 그저 '밥버러지'가 돼버린 상황을 통해 묻는 듯합니다. '돈 벌지 못하는 사람은 더 이상 사람이 아닙니까?'

이런 카프카의 문제의식은 '직장인 카프카'의 경험도 영향을 미쳤을 거예요. 카프카는 체코슬로바키아 프라하에서 태어나 법학을 공부하고 보험회사 관리로 근무했어요.

<변신> 등을 번역한 전영애 서울대 독어독문학과 명예교수는 민음사 세계문학전집 해설에서 "(카프카는) 초기 산업화 사회의 산업 재해의 피해자들을, 손가락이 잘렸는가 하면 여기저기 다치고 병든 사람들을 날마다 대했다"며 "현대사의 격동기를 체감하고 현대 사회의 문제들을 피부로 느꼈다"고 설명했어요.

소설을 읽다보면 '나'란 무엇인지도 궁금해집니다. 내 겉모습이 다른 사람도 아닌 다른 종으로 그야말로 변신해버렸을 때, 내가 나인 걸 어떻게 증명할 수 있을까요.

카프카의 소설은 그다지 상상하고 싶지 않은 끔찍한 아침으로 독자를 데려다놓습니다. 카프카는 일상, 육체, 언어, 가족 등 우리가 당연하게 여기는 것들을 다시 바라보게 만드는, 불편하고 송곳 같은 글이 필요하다고 봤거든요.

그는 언젠가 친구에게 이런 편지를 보냈어요. "우리에게는 마치 불행처럼 다가오는 책들이 필요해. 우리를 매우 고통스럽게 하는 불행, (생략) 말하자면 스스로 삶을 끝내야 할 것 같은 불행 말이야. 한 권의 책은 우리 안의 얼어붙은 바다를 깨는 도끼여야 해. 나는 그렇다고 생각해."

어떤가요. 이 소설을 다 읽고 난 뒤에도 소중한 사람들에게 "내가 바퀴벌레가 되면 나를 어떻게 대할 거야?" 이 질문을 선뜻 던질 수 있나요?

구은서 기자 koo@hankyung.com

그레고르가 출근하지 못하는 몸이 됐다는 것도 의미심장합니다. 자본주의 사회에서 돈 벌 줄 아는 것, 근로자로서의 능력은 사람됨의 조건으로 여겨집니다. 소설은 '일벌레'였던 그레고르가 그저 '밥버러지'가 돼버린 상황을 통해 묻는 듯합니다. '돈 벌지 못하는 사람은 더 이상 사람이 아닙니까?'

이런 카프카의 문제의식은 '직장인 카프카'의 경험도 영향을 미쳤을 거예요. 카프카는 체코슬로바키아 프라하에서 태어나 법학을 공부하고 보험회사 관리로 근무했어요.

<변신> 등을 번역한 전영애 서울대 독어독문학과 명예교수는 민음사 세계문학전집 해설에서 "(카프카는) 초기 산업화 사회의 산업 재해의 피해자들을, 손가락이 잘렸는가 하면 여기저기 다치고 병든 사람들을 날마다 대했다"며 "현대사의 격동기를 체감하고 현대 사회의 문제들을 피부로 느꼈다"고 설명했어요.

소설을 읽다보면 '나'란 무엇인지도 궁금해집니다. 내 겉모습이 다른 사람도 아닌 다른 종으로 그야말로 변신해버렸을 때, 내가 나인 걸 어떻게 증명할 수 있을까요.

카프카의 소설은 그다지 상상하고 싶지 않은 끔찍한 아침으로 독자를 데려다놓습니다. 카프카는 일상, 육체, 언어, 가족 등 우리가 당연하게 여기는 것들을 다시 바라보게 만드는, 불편하고 송곳 같은 글이 필요하다고 봤거든요.

그는 언젠가 친구에게 이런 편지를 보냈어요. "우리에게는 마치 불행처럼 다가오는 책들이 필요해. 우리를 매우 고통스럽게 하는 불행, (생략) 말하자면 스스로 삶을 끝내야 할 것 같은 불행 말이야. 한 권의 책은 우리 안의 얼어붙은 바다를 깨는 도끼여야 해. 나는 그렇다고 생각해."

어떤가요. 이 소설을 다 읽고 난 뒤에도 소중한 사람들에게 "내가 바퀴벌레가 되면 나를 어떻게 대할 거야?" 이 질문을 선뜻 던질 수 있나요?

구은서 기자 koo@hankyung.com

![[이소연의 시적인 순간] 꽃이 좋아지는 나이](https://img.hankyung.com/photo/202307/01.33969356.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)