'루브르 2호점'의 주인공은 모네도, 피카소도 아닌 건물 그 자체

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

UAE가 수조원 들인 '아부다비 루브르' 탐방

55개 빌딩에 모네, 피카소, 칼더 등 전시

한 작가 집중조명 아닌 여러 작가 작품 전시

"하이라이트는 장 누벨이 지은 박물관 건물"

55개 빌딩에 모네, 피카소, 칼더 등 전시

한 작가 집중조명 아닌 여러 작가 작품 전시

"하이라이트는 장 누벨이 지은 박물관 건물"

두바이에서 지름길로 달려도 2시간이 걸리는 이 섬은 사막만큼이나 한적하다. 고층 빌딩도 없고, 길거리를 지나다니는 사람도 드물다. 그런데 이 섬을 찾는 관광객이 한해 100만명이 넘는단다. 무더위를 피해 다들 건물 안에 있지 않고선 이 숫자를 설명할 길이 없다.

덥고, 접근성도 떨어지고, 별다른 유물·유적도 없는 이 섬을 순식간에 세계인이 찾는 관광명소로 만든 건 바로 '루브르 박물관' 2호점이다.

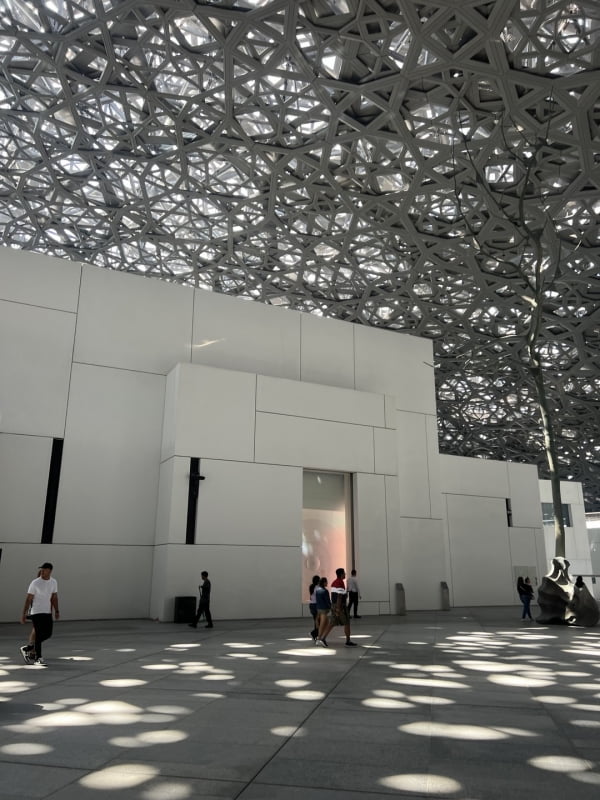

10년 동안의 설계와 공사 끝에 '아부다비 루브르'는 2017년 11월 문을 열었다. 설계와 공사는 프랑스 대표 건축가이자 ‘빛의 장인’으로 불리는 장 누벨이 맡았다. 그는 중동의 뜨거운 햇빛을 덜어내기 위해 '바다 위에 떠 있는 돔' 형식으로 미술관을 설계했다.

미술관 규모는 어마어마하다. 큼지막한 빌딩 55개를 이어붙인 형태다. 사람들은 이 빌딩들을 건너다니며 작품을 관람한다. 이 모든 전시실의 벽면과 통로를 가득 메울 정도로 작품들이 많았다. 이중 절반은 프랑스 루브르 박물관에서 빌린 것이고, 나머지 절반은 아부다비 루브르의 자체 소장품이다.

작품 수는 국가 간 계약 사항으로 정확히 세상에 알려지지 않았다. 하지만 상설전시관에 놓여진 작품의 수만 600점 이상으로, 시즌마다 매번 바뀌는 작품들까지 더하면 전시할 수준의 작품만 2000여점이 될 걸로 전문가들은 추산하고 있다.

'루브르 2호점'이라는 명성에 걸맞게 작품 수준은 높다. 중동에 있는 미술관이란 정체성에 맞게 중동과 세계의 역사를 보여주는 작품들을 시대에 따라 11개 전시관에 들여놓았다. 마지막 12번째 전시관은 중동 작가들의 작품들로 채웠다.

크게 4개동 중 첫번째 동(1~3 전시실)은 기원전 아시아와 이집트, 그리스, 페르시아 유물로 구성했다. 압도적 크기의 석상들이 눈 앞에 그대로 누워 있다. 그 옆에 칼과 투구, 세월의 때가 묻은 황금, 청동 유물들이 전시돼 있다.

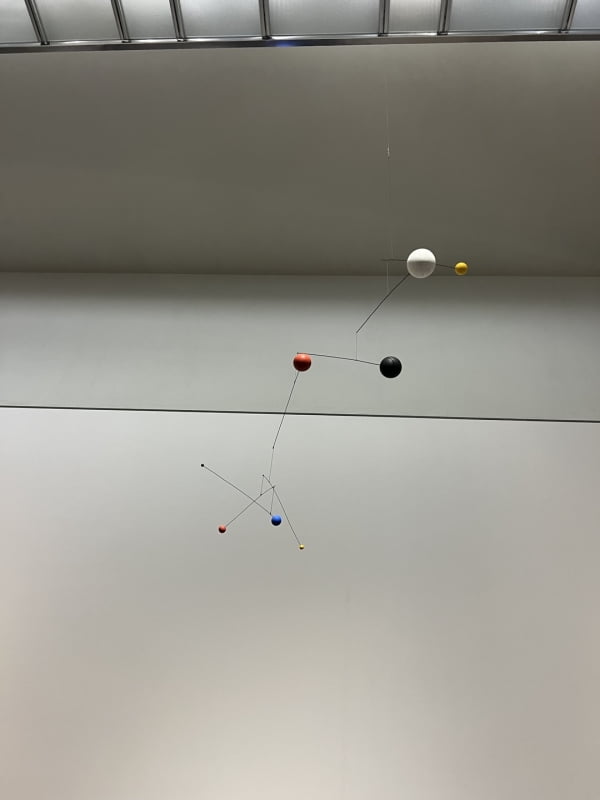

이 전시장은 산업혁명으로 새로운 영감을 얻은 예술가들의 작품이 주류를 이룬다. 전시물이 '유물'에서 '작품'으로 바뀌는 지점이다. 모네, 몬드리안부터 피카소와 칼더까지 유명 작가들의 손때가 묻은 작품들로 빼곡하다.

그래서인지 3시간 동안 발품을 팔았는데, 딱히 기억나는 작품이 없다. 관람객뿐 아니라 큐레이터 등 전문가 중 상당수도 이런 평가를 내린다. 유명 작가는 많지만 유명 작품이나 특정 작가를 집중 탐구하는 섹션이 없는 탓이다.

두바이나 아부다비에 갔다면 들를 만한 미술관이다. 건축물을 가까이서 보고 느끼는 것만으로도 입장료는 뽑는다. 입장료는 1인당 42디르함, 한화로 약 2만2000원.

아부다비=최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)