서초 교사 추모 '프사' 했더니…"사진 내려라" 항의한 학부모

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

프로필에 추모 리본 올렸다 항의받은 교사

"이게 학부모다, 바로 문자 오네" 실소

"이게 학부모다, 바로 문자 오네" 실소

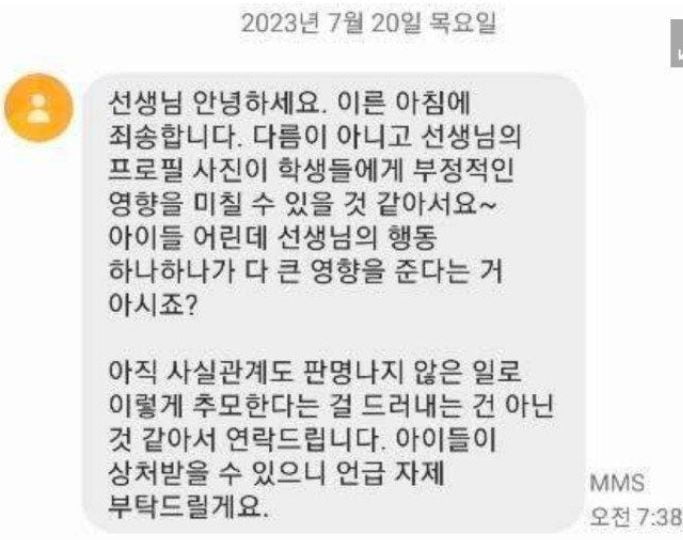

20일 카카오톡 프로필 사진에 추모 사진을 걸어뒀다는 한 교사는 이날 오전 학부모로부터 항의 문자메시지를 받았다고 블라인드에 올렸다. 이 교사는 "이게 학부모다. 카톡 프로필 두 번째 사진으로 바꿨는데 바로 문자 오네"라고 실소하면서 "추모하는 마음도 표시하면 안 됩니까? 언급할 생각도 없었습니다. 보호자님"이라고 불편한 심기를 드러냈다.

교사가 프로필 사진으로 설정한 추모 사진에는 검정 리본, 고인이 숨진 날짜와 함께 "꽃다운 나이에 세상을 떠난 선생님께 마음 깊이 애도를 표한다. 고인의 명복을 빈다"는 문구가 적혀 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있으면 자살 예방 핫라인 ☎1577 0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588 9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com