美 부동산 폭락장 투자의 전설 "나는 다운사이드부터 따져"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 책 리뷰

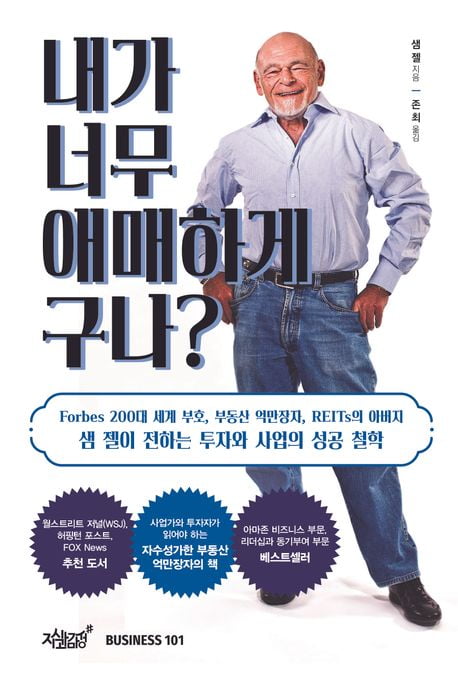

<내가 너무 애매하게 구나?>

샘 젤 지음

존 최 옮김

비지니스101

288쪽 / 2만8500원

<내가 너무 애매하게 구나?>

샘 젤 지음

존 최 옮김

비지니스101

288쪽 / 2만8500원

그는 지난 5월 타계했지만 자서전 <내가 너무 애매하게 구나?>로 투자 철학을 남겼다. 책은 폴란드 유대인의 아들로 태어나 억만장자로 성장한 자신의 이야기를 다뤘다. 부동산 사업에 뛰어든 첫 계기부터 남다르다. 젤은 미시간대학교에 다니던 중 무료 숙식을 제공받는 대가로 기숙사 15세대의 관리를 맡았다. 학사를 졸업할 땐 건물 관리로 15만 달러를 벌었고 로스쿨 박사를 취득할 무렵에는 4000채가 넘는 아파트를 관리했다.

젤이 유명세를 얻은 것은 1976년 자신의 투자 전략을 '무덤 위의 춤꾼'이라는 글로 소개하면서다. 1970년대 부동산시장 침체를 예견한 그는 부실 부동산을 인수하기 시작했다. 세간에서는 남의 불행으로 이득을 보는 거래라고 흉을 봤다. 젤의 생각은 달랐다. 그는 자신의 투자가 가치를 잃은 자산에 생명을 불어넣는 일이라고 주장했다. 이러한 그의 투자 방식은 1980년대 미국의 대부저축조합(S&L)위기, 2008년 금융위기에서 큰 수익으로 돌아왔다.

젤의 투자 철학은 간단하다. 예상 수익보다는 손실에 집중할 것. "사람들은 업사이드에 집중하기를 좋아한다. 하지만 나는 거래를 할 때 다운사이드(잠재적 손실)에서 계산을 시작한다. 다운사이드를 파악하는 것은 내가 감수하고 있는 위험을 이해하는 것이다. 모든 것이 잘못되면 어떤 결과가 초래될까? 내가 살아남을 수 있을까?"라는 회고에는 이러한 생각이 잘 담겨있다.

경영자 젤로부터 삶의 교훈을 얻는 것도 이 책의 재미다. 솔직하고 직설적인 화법은 그가 가장 강조하는 리더의 미덕이다. <내가 너무 애매하게 구나?>라는 제목은 자신이 돌려말한 건 아닌지 늘 확인하는 그의 말버릇에서 나왔다. 위험을 단순화하고, 문제가 풀릴 때까지 남을 경청하는 그의 태도도 곱씹어볼만한 대목이다.

올해 월가에서는 한때 '상업용 부동산 위기'가 화두였다. 코로나19 제로금리 시기에 빌린 다수 부동산 담보 대출의 만기가 올해 돌아와 높아진 금리를 감당하기 어렵다는 얘기다. 항간의 소문이 진짜 태풍이 될지, 스쳐가는 미풍으로 그칠지 장담할 수 없는 지금, '무덤 위의 춤꾼'에게 지혜를 빌려보는 건 어떨까.

김인엽 기자 inside@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)