'라스칼라' 지휘자 놓고 벌이는

父子의 꼬인 관계와 질투 그려

지휘 장면·배경음악 인상깊지만

현실성 부족한 결말은 아쉬워

오는 9일 개봉하는 영화 ‘마에스트로’는 라스칼라 차기 음악감독 자리를 두고 아버지와 아들이 경쟁하는 해프닝을 다룬다. 영화는 클래식 지휘자들의 얘기지만 가족영화에 가깝다. ‘열렬한 클래식 애호가’라고 자평하는 프랑스 영화감독 브뤼노 시슈가 시나리오를 쓰고 연출했다.

영화는 아들 드니 뒤마르(이반 아탈 분)가 프랑스의 권위 있는 음악상 빅투아르상을 받는 장면으로 시작한다. 그는 상패를 받고 객석을 바라보는데 아버지 프랑수아 뒤마르(피에르 아르티니 분)가 앉아 있어야 할 자리가 비어 있다. 언제나 그렇듯이.

아버지와 아들의 관계는 어느 날 라스칼라 측의 실수 때문에 더욱 꼬이게 된다. 드니에게 제안해야 할 라스칼라 음악감독 자리를 프랑수아에게 해버렸기 때문이다. 아들은 아버지에게 이런 상황을 직접 설명해야 하는 처지가 된다. 우여곡절 끝에 사건이 해결된 뒤 아들은 녹음실에서 모차르트의 성가곡 ‘주님을 찬양하라’를 지휘한다. 아버지 못지않게 라스칼라 음악감독이 되고 싶었던 아들의 환희가 소프라노의 밝은 목소리와 절묘하게 어우러진다.

배경 음악을 알고 영화를 본다면 더욱 깊이 있게 주인공들의 심경 변화를 이해할 수 있을 법하지만 몰라도 문제는 없다. 등장인물들의 심리 묘사가 세밀하고 정교해서다. 예를 들어 드니가 자신의 아들 마티유와 피아노 의자에 나란히 앉아 브람스의 간주곡(인터미션) 7번을 왼손과 오른손 파트로 나눠 함께 연주하며 서먹서먹했던 관계를 푸는 장면이 나온다. 가슴이 뭉클해지는 이 장면에서 연주곡 제목을 몰라도 감동의 크기엔 전혀 영향이 없을 듯하다.

현실성 없는 엔딩은 호불호가 나뉠 수 있다. 영화 포스터 사진으로 쓰이기도 했는데 아들이 라스칼라 데뷔 무대에서 모차르트 ‘피가로의 결혼’ 서곡을 연주할 때 아버지도 지휘를 하고 있다. 차라리 아들의 연주가 끝난 다음 아버지가 객석에서 일어나 아낌없는 박수를 보내는 정도로 마무리했으면 어땠을까 하는 생각이 들기도 한다.

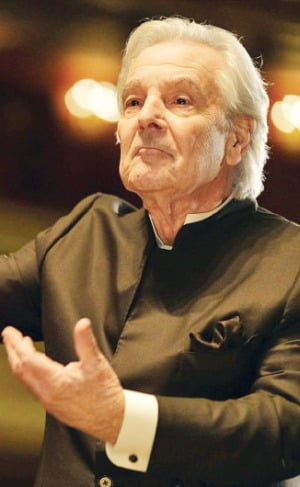

아버지와 아들 지휘자 역을 각각 맡은 아르티니와 아탈은 프랑스의 대표적인 연기파 배우답게 뛰어난 내면 연기를 보여준다. 이들의 개성 넘치는 ‘지휘 모습’도 인상적이다.

송태형 문화선임기자 toughlb@hankyung.com

![[오늘의 arte 칼럼] 발레리노 김기민의 별명은 '플라잉 킴'](https://img.hankyung.com/photo/202307/AA.34115391.3.jpg)