"사람 뇌 닮아가는 메모리반도체, 한국 안보 좌우하는 전략자산"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

황철성 서울대 석좌교수

대만, TSMC 파운드리 앞세워

서방에 '우리 보호해달라' 요구

한국판 '반도체 방패' 전략 필요

대만, TSMC 파운드리 앞세워

서방에 '우리 보호해달라' 요구

한국판 '반도체 방패' 전략 필요

황철성 서울대 석좌교수(재료공학부·사진)는 2일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “반도체 역사를 보면 중앙처리장치(CPU)보다 메모리 반도체가 더 빨리 성장했고 앞으로도 똑같을 것”이라며 “한국이 최첨단 메모리 반도체를 안보 자산으로 활용해야 한다”고 말했다. 황 교수는 메모리 반도체 분야 석학 중 한 명으로 꼽힌다. 2014~2015년 서울대 반도체공동연구소장을 지냈다.

인공지능(AI) 기술 확산으로 최첨단 메모리 반도체의 중요성이 커지는 것은 한국의 국제적 위상을 높이는 데 긍정적인 역할을 할 것으로 분석됐다. 한국이 삼성전자, SK하이닉스의 최첨단 반도체 공장을 무기로 미국과 중국 사이에서 목소리를 낼 수 있다는 것이다. 그는 “대만은 자국에 있는 TSMC 파운드리(반도체 수탁생산) 공장을 내세워 서방 국가들에 ‘대만을 보호해달라’고 요구한다”며 “반도체는 국가 안보를 좌우하는 전략자산”이라고 평가했다. 이어 “한국의 최첨단 D램 기업들도 TSMC같이 ‘반도체 방패’ 역할을 할 수 있다”고 강조했다.

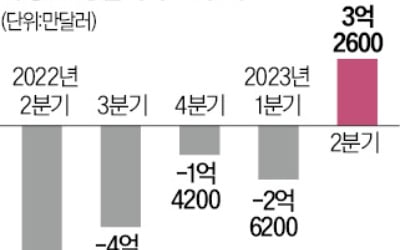

삼성전자에 대해선 ‘사업 전략에 아쉬운 점이 있다’는 뜻을 내비쳤다. 메모리 반도체와 파운드리에 인적·물적 자원을 분산하느라 두 마리 토끼를 모두 놓치고 있다는 것이다. 황 교수는 “삼성전자는 지난해 투자액 45조원을 파운드리에 15조원, 메모리에 30조원으로 나눠 썼다”며 “삼성전자의 세계 D램 시장 점유율은 2016년께 50%에 달했는데 최근 40%대 초반으로 떨어졌다”고 지적했다.

황 교수는 AI 시대에 메모리 반도체의 역할이 더 커질 것으로 내다봤다. 현재 컴퓨팅 구조에서는 연산을 맡는 CPU와 데이터를 기억하는 메모리가 분리돼 서로 수없이 데이터를 주고받는데, AI 발전 등으로 데이터양이 늘어나 작업 속도가 느려지고 있다. 그는 “이 같은 문제를 해결하기 위해 메모리 반도체가 연산까지 담당하게 될 것”이라고 말했다.

황 교수는 메모리 반도체 작동법이 사람 뇌처럼 바뀔 것이란 전망도 내놨다. 이른바 ‘뉴로모픽 컴퓨팅’이다. 그는 “D램과 낸드플래시는 ‘1 더하기 1은 2’처럼 하나의 정답이 있는 문제만 풀 수 있다”며 “뇌는 정해진 한 가지의 답을 내놓는 게 아니라 현실 세계의 주어진 상황에서 최적인 해결책을 내놓는 방식”이라고 설명했다. 이어 “반도체가 사람 뇌 같은 결과를 내놓으려면 완전히 새로운 방식의 설계가 필요하다”며 “학계 연구진이 D램이 아닌 새로운 메모리 반도체를 개발하고 있다”고 덧붙였다.

최근 세계적인 문제로 떠오른 데이터센터의 과다한 전력 사용 문제에 대해선 “차세대 저전력 반도체가 답이 될 것”이라고 진단했다. 황 교수는 “반도체가 복잡한 연산을 완벽하게 처리하지 못하기 때문에 엄청난 에너지를 쓰는 대규모 서버를 따로 운영한다”며 “기업들이 자동차와 스마트폰 등 기기 자체에서 복잡한 연산을 처리하는 저전력 반도체를 개발해야 한다”고 말했다.

최예린 기자 rambutan@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)