상상으로 견뎌내는 지독한 여름

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte]정기현의 탐나는 책

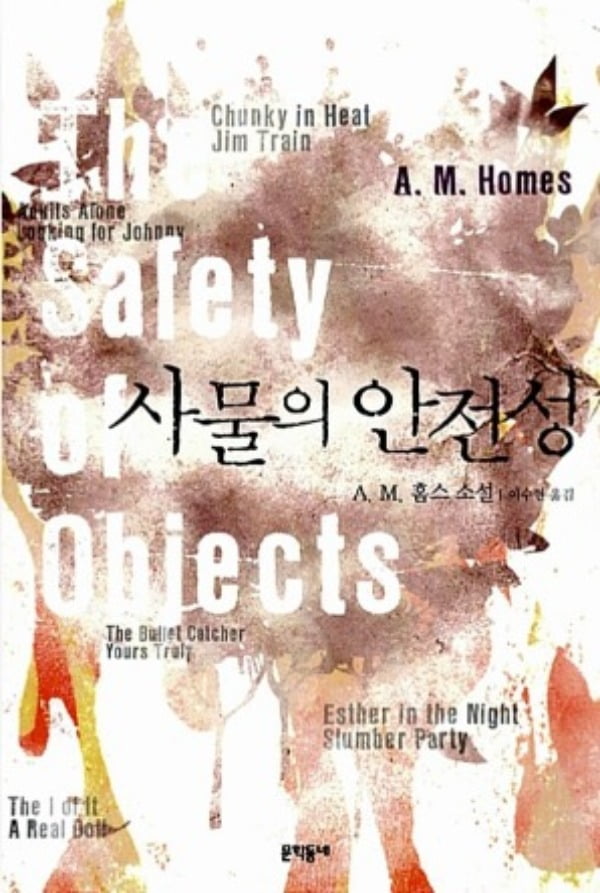

-A.M.홈스 『사물의 안전성』

-A.M.홈스 『사물의 안전성』

여름마다 A.M.홈스의 소설집 <사물의 안전성>을 다시 찾는다. 너무 좋아서 두고두고 몇 번이고 읽고 싶은 마음에 다시 찾게 되는 것은 아니고, 여름철 더위를 이보다 정확하게 표현한 소설을 찾기가 어려워서다. 이 책의 세 번째 수록작 <더위 속의 청키>가 그러한데, 한여름 퀴퀴한 땀냄새 가운데 하루를 견디다 보면 어김없이 이 작품이 떠오른다. 나 지금 ‘청키’와 같은 상태구나 하는 깨달음이 스치면 손을 뻗어 부채를 찾듯 심심하고 지루한 마음으로 이 책을 다시 펼치고 만다.

<더위 속의 청키>는 초코바 ‘청키’를 좋아해서 별명이 청키가 되어 버린 뚱뚱한 소녀 ‘셰릴’이 집 마당에서 무더운 날씨를 감각하는 짧은 소설이다. 셰릴은 마당에 놓인 접이식 의자에 누워 잔디를 뜯으며 초점 없는 눈으로 언젠가 정확히 같은 자세로 뜯어냈던 잔디의 빈자리를 응시하며 시간을 보낸다.

셰릴이 더위에 대해, 그리고 더위를 감각하는 자신의 몸에 대해 서술하는 부분을 읽다 보면 에어컨 아래서도 그 습함과 끈적임이 더없이 생생하다. “지금, 더위 속에서 햇빛 속에서 그녀는 움직임 없이 부어오른 채 누워 있다. 점점 커지는 느낌이다. 숨을 들이마실 때마다 부풀어오르는 것 같다. 그녀는 너무 많이, 너무 깊이 숨 쉬지 않으려 한다. 이중턱이 가슴을 누르고 숨통을 조여 질식할 것만 같다. 셰릴은 고개를 뒤로 젖혀 기도를 연다.”

셰릴은 그렇게 누워서 생각한다. 집 밖에서 자신을 부르고 있는 소년이 만약 집 옆으로 돌아와 마당에 누워 있는 자신을 발견한다면? 웃통을 벗고 다가오기 시작한다면? 소년을 지척에 두고 더운 날 마당에서 시작된 상상은 점점 셰릴만의 방식으로 구체화되다가, 마트에서 돌아온 엄마의 부름으로 무거운 공기 속으로 흩어져 버린다. “청키, 청키. 엄마가 부르잖니. 식료품점에 갔다 왔는데, 짐 푸는 것 좀 도와줄래?”

이 짧은 소설로부터 나는 여름에 대한 한 가지 정의를 추가한다. 여름은 더운 것, 지긋지긋한 것, 온몸에 땀이 흐르도록 만드는 것, 땀으로 푹 젖은 부위를 도려내고 싶게 만드는 것, 그리고 한 가지 더, 여름은 몸보다 상상이 훨씬 더 앞서 나가는 계절이라는 것.

청키가 소년을 지척에 두고 생각과 상상 속에 들어앉아 있던 것처럼, 나 역시 여름 안에서 상상으로만 행하는 일들이 한가득이다. 누군가 나를 찾기 전까지 상상은 끝을 모르고 뻗어 나가며 구체화된다. 서핑 나가서 일어서기에 성공하기, 오늘 저녁에 당장 화장실 벽 곰팡이 제거하기, 흰옷 빨래 모아서 하기, 운동하기…. 상상들끼리의 공통점이라면 ‘푸른 여름 속 착실한 나’에 대한 이미지라는 점일 텐데, 이 간단한 상상들마저도 무더운 여름 공기 아래 좀처럼 실행되지 못하고 푹 퍼져 버린다.

그런데 <더위 속의 청키>가 선사한 짧고 강렬한 생생함이 아쉬워 다른 수록작들을 뒤적이다 보면, 사람들은 계절과 상관없이 상상 속에 갇혔다 풀려나고는 한다는 사실을 알 수 있다. 상상은 주고받는 말과 말 사이에서 잠깐 피어오르기도 하고, 가족들이 모두 나가고 없는 집 안에서 오래도록 계속되기도 한다. 상상은 아내에게 전화한 이웃집 남자를 향해 겨눠지기도 하고(짐 트레인), 사고를 당해 방에 누워만 있는 아들을 향해 조준되기도 한다(밤의 에스더).

여름의 즉각적인 불쾌함은 아니더라도, 삶이 늘 여름처럼 무덥고 습하고 덥기 마련인 탓인지, 사람들에게는 언제나 상상이라는 출구가 필요하다. 삶에서 멀리 벗어나 버린 상상이 아니라, 지금 주어진 삶 속에서 조금 나아질 뿐인 상상.

가을이 오면 무기력에서 벗어날 수 있을까. 그러기를 바라는 것 역시 여름철의 상상 중 하나일 것이다.

![[책마을] "당대 최강 노키아 누르고 첼시에 삼성 유니폼 입혔죠"](https://img.hankyung.com/photo/202308/AA.34327497.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)