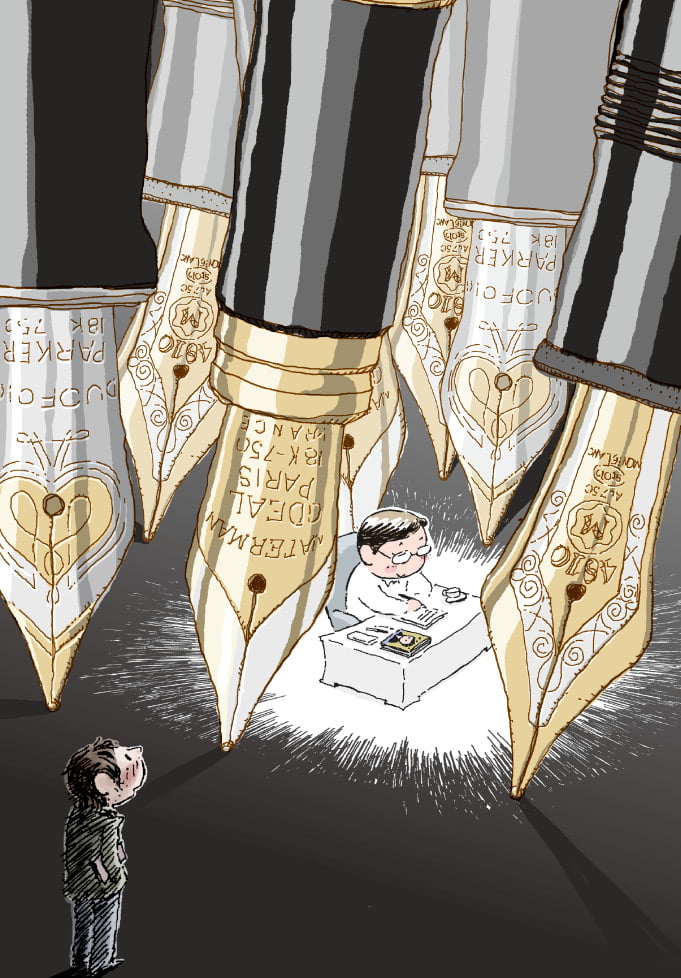

사라지는 것이 어디 만년필뿐이랴! 우리의 필요와 욕망에 응답하는 아날로그 사물들은 삶의 칙칙함을 물리치고 화사한 빛을 뿌린다. 만년필 얘기를 꺼낸 것은 질척이는 추억을 소환하거나 이 사물의 파란만장한 연대기를 적기 위함도 아니다. 알다시피 만년필은 배럴에 잉크를 채워서 쓰는 정밀한 공학 기술이 구현된 글쓰기 도구다. 이것의 유용함은 오직 무언가를 쓸 때 발휘되는 것이다.

스무 살에 꿨던 소박한 꿈

만년필 표면은 매끄럽고 길쭉한 유선형이다. 색깔은 다양한 편이다. 만년필은 섬세한 취향의 결정체다. 이것의 몸통을 검지와 중지 사이에 끼우고 엄지로 고정한 채 문장을 써나갈 때 멋진 글을 쓸 것 같은 낙관적 기대를 품게 되는 것이다. 30대 초반 유럽 여행 중 스위스의 한 거리에서 몽블랑 제품을 파는 상점을 발견하고 들어갔다. 나는 한 치의 망설임도 없이 거금을 지불하고 몽블랑 만년필 한 자루를 손에 넣었다.그걸 애지중지하다가 부주의 탓에 잃어버렸다. 그 뒤 파커, 쉐퍼, 파이롯트, 워터맨, 라미 같은 다양한 만년필을 구해 원고지나 노트에 글을 끼적였다. 먼 고장의 친구에게 편지를 쓰거나 한밤중에 일기를 끼적이고, 청탁받은 시와 평론을 밤새워 적을 때 만년필은 유용했다.

소규모 출판사 사장이던 시절 만년필을 상의 안쪽 호주머니에 간직한 채 돌아다니다가 그걸 쓸 기회가 생기면 보란 듯이 꺼내곤 했다. 만년필은 창작의 반려 도구, 나의 사치품이자 자존심, 그리고 자랑거리였다. 물론 만년필을 쓸 때마다 잉크를 채우는 일은 번거롭다. 하지만 만년필에 잉크를 가득 채우고, ‘자, 이제 시작이다!’라고 외치면 만년필의 펜촉에서 순조롭게 첫 문장이 흘러나온다. 나는 만년필로 여러 권의 책을 썼다. 위대한 문장을 쓴 것은 인간이 아니라 순전히 만년필의 공훈이라는 착각에 빠지곤 한다.

이 견고한 필기구는 오래도록 작가들의 사랑을 받았다. 1941년에 나온 파커 51은 만년필의 전성시대를 활짝 열어젖혔는데, 그 황금시대는 길지 못했다. 제2차 세계대전이 끝나고 볼펜이라는 값싸고 편리한 필기구가 나오면서 만년필의 시대는 저문다. 하지만 너도나도 값싸고 편하다는 이유로 볼펜의 수요가 높던 시대에도 소수 작가는 만년필에 대한 충성심을 보였다.

1980년대 이후 문구시장에 나온 워터맨 100, 파커 듀오폴드, 몽블랑 149 같은 만년필들이 사랑을 받았다. 우리 문인 중 시인 박목월과 소설가 선우휘는 파커 45를 쓰고, 소설가 이병주는 쉐퍼를, 박경리는 몽블랑 149를, 박완서는 파커를 즐겨 썼다.

소중한 것은 반드시 사라진다

해방 전 독보적인 문예지 <문장>을 주재하며 시인 정지용과 함께 문단의 구심점 노릇을 하던 소설가 이태준은 누구보다도 만년필에 애착을 보였던 이다. 그는 사치와는 거리가 먼 사람이지만 만년필만은 예외로 했다. 만년필을 구입하는 데 거금을 지불하는 일도 마다하지 않았다. 그는 한 산문에서 “다른 방면엔 박하더라도 만년필에만은 제법 흥청거렸다”는 문장을 남겼다.이태준은 미국 보스턴의 무어(Moor)사 제품을 애용했다. 그 만년필로 ‘달밤’ ‘까마귀’ 같은 빼어난 단편과 여러 세대에 걸쳐 독자의 사랑을 받은 <문장강화> <무서록> 같은 아름다운 산문집을 집필한다. 어느 날 경무대 마당에서 동료들과 야구를 하다가 상의 한쪽 포켓에 간직했던 만년필을 잃어버린다. 그는 만년필을 찾고자 애썼지만 끝내 찾지 못한 채 낙담했다.

모든 좋은 것은 첫서리와 국화, 기러기와 동천의 차가운 달과 함께 뜻밖의, 우연의 일로써 온다. 만년필은 그 좋은 것 중 하나다. 만년필의 펜촉이 백지 위에 미끄러지며 내는 것은 백색 소음이다. 만년필이 내는 백색 소음에 귀를 기울이며 글을 쓸 때 내가 의미 있는 무언가를 생산하고 있다는 확신을 주고 무의식에 창의적 영감의 불꽃을 당기곤 했다. 나는 종종 만년필이 노래를 한다고 상상한다. 만년필로 무언가를 쓸 때는 피로가 누적되는 노동이 아니라 유희와 같은 유쾌한 느낌이 들곤 한다.

백지 위에 미끄러지는 '백색 소음'

우리의 갈망 자체, 갈망으로 손에 거머쥐게 되는 것들, 즉 존재에 덧대어진 사물은 자아의 윤곽을 바꾼다. 우리가 소유한 것이 자아를 생성하는 동시에 존재를 넓히는 데 기여한다는 뜻이다. 내 소유물이 나를 빚는다는 생각은 그다지 새롭지 않다. 만년필을 갈망한 나의 내면 어딘가에는 기어코 작가의 길을 걷겠다는 열망의 흔적들이 있을 테다. 만년필은 내 상상 세계에서 늘 성공한 작가의 표상이었으니까. 만년필을 좋아한 것은 필기구로서의 기능성보다는 그것의 상징성을 더 탐했다고 할 수 있다.내가 만년필의 아름다움에 마음을 빼앗겼던 것은 그것에 덧씌워진 아우라에 현혹되는 탓이리라. 아우라의 본질은 아름다움의 빛이 만드는 환영, 즉 사라지고야 말 덧없음이다. 우리를 매혹하는 아름다움은 늘 덧없음의 아름다움이다. 사물에의 매혹은 그 덧없음에 홀린 마음이 만드는 환영이다.

아름다움에 지펴진 우리 마음의 불꽃은 화르르 타올랐다가 이내 꺼진다. 타오르는 것은 사물이 품은 짧은 시간과 긴 시간이다. 분명한 사실은 인간은 어떤 사물도 영원히 소유할 수 없다는 점이다! 우리가 끝내 손에 쥐는 것은 사물과 그 사물이 일으키는 불꽃이 아니라 사물을 향한 끈적한 집착과 식은 욕망의 재뿐이다.

![신인 창작자 발굴을 위한 검증된 투자, 단막극 [이종민의 콘텐츠 비하인드]](https://img.hankyung.com/photo/202308/01.34230990.3.jpg)