갤러리 영역 침범한 필립스, 미술시장 '300년 불문율' 깼다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

갤러리가 전담했던 작가 발굴

SNS시대 열리자 경매사도 진출

작가와 컬렉터를 바로 연결하는

미술품거래 플랫폼 '드롭숍' 개장

SNS시대 열리자 경매사도 진출

작가와 컬렉터를 바로 연결하는

미술품거래 플랫폼 '드롭숍' 개장

18세기 ‘미술품 경매’라는 신종 사업 분야가 태어난 이후 한 번도 깨진 적이 없는 불문율이다. 명분은 “작가를 발굴하고 키우는 건 갤러리의 몫인데, 기업(경매회사)이 끼어들면 미술시장 생태계가 파괴된다”는 것이었다.

보다 현실적인 이유는 “성공 여부를 알 수 없는 작가에게 기업이 기약 없는 투자를 감행하기엔 위험 부담이 너무 크다”는 것이었다. 그렇게 갤러리와 경매회사는 서로의 영역을 침범하지 않고 공생했다.

300년 묵은 불문율에 최근 균열이 생겼다. 소더비, 크리스티와 함께 ‘세계 3대 경매사’로 꼽히는 필립스옥션이 ‘작가 직거래 장터’를 개설키로 해서다. 15일 아트뉴스와 아트넷 등 해외 미술전문매체에 따르면 필립스옥션은 작가와 구매자를 직접 연결하는 플랫폼인 ‘드롭숍’을 개설한다고 최근 발표했다.

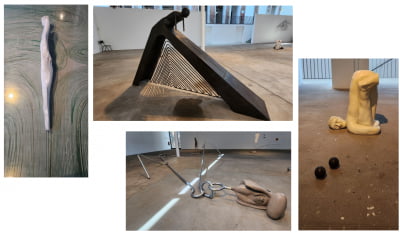

필립스가 선별한 작가가 웹사이트를 통해 작품을 공개하면 고객들이 이 사이트에서 구입하는 방식이다. 쉽게 말해 갤러리가 하는 일을 경매회사가 인터넷에서 똑같이 하겠다는 얘기다. 이 플랫폼을 이용하는 1호 작가는 호주 출신 CJ 헨드리다. 오는 20일 자신의 작품과 조형물 에디션 100개를 판매한다.

미술계는 필립스의 행보에 촉각을 곤두세우고 있다. 글로벌 주요 경매사가 갤러리 역할을 하겠다고 선언한 건 이번이 처음이어서다. 자선행사 등 이벤트 형식의 직거래는 과거에도 종종 있었지만, 이런 식의 직거래 진출 선언은 유례가 없었다. 아트뉴스는 “갤러리와 옥션의 경계가 점차 사라지고 있다”고 했다.

수백 년 질서를 무너뜨린 주범은 SNS다. 과거에는 작가들이 갤러리 도움 없이 작품을 판매하는 건 불가능에 가까웠다. 하지만 인스타그램 등 SNS 덕분에 작가들은 이제 갤러리 없이도 작품을 얼마든지 알리고 판매할 수 있게 됐다. 한 갤러리 대표는 “요즘 젊은 작가들은 인스타그램에서 자기 작품을 적극 홍보한다”며 “일부는 ‘갤러리에 수수료를 내기 싫다’며 직접 고객들에게 자신의 작품을 판매한다”고 했다.

갤러리들은 발굴한 작가를 위해 전시회를 열어주고 홍보해주는 대가로 통상 작품 판매가의 50%가량을 수수료로 챙긴다.

요 몇 년 사이 SNS가 일상인 20~30대가 대거 ‘미술 투자자’가 된 것도 영향을 미쳤다. 이들은 갤러리 중심의 기존 미술시장 질서는 아랑곳하지 않고, 마음에 드는 그림을 자유롭게 구입한다. 작가와 고객 모두 변하고 있다는 걸 눈치챈 필립스가 가장 먼저 행동으로 옮긴 게 드롭숍이다.

작가 입장에선 경매사와 손잡아서 나쁠 게 없다. 경매사의 거대한 네트워크와 홍보 역량에 올라탈 수 있어서다. 기술 발전에 따른 자연스러운 결과인 만큼 갤러리들이 반발한다고 막을 수 있는 일도 아니다. 미술계 관계자는 “거대 자본을 가진 경매사들이 작가와의 직거래에 뛰어들면 화랑의 힘은 계속 약화될 것”이라며 “국내에서도 이런 흐름이 나올 수 있다”고 했다.

미술계 일각에선 경매사의 직거래 진출이 몰고 올 부작용을 걱정한다. 갤러리와 달리 경매업체는 긴 안목으로 작가를 발굴하고 키우기보다는 당장 돈이 되는 작가 위주로 거래할 가능성이 크다는 이유에서다. 한 갤러리스트는 “갤러리는 무명 작가를 발굴한 뒤 물심양면으로 지원하고, 때로는 작품 제작 방향도 조언하는 실질적인 파트너”라며 “될성부른 작품만 경매에 부쳐 판매해온 경매업의 특성상 장기 투자해야 하는 갤러리의 역할을 대체하기는 힘들 것”이라고 말했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

!['카톡 이모티콘 작가'된 대학생…"이젠 용돈 안 받아요" [정지은의 산업노트]](https://img.hankyung.com/photo/202308/AA.34209624.3.jpg)