'화가' 김창완 "순수한 세상과 만나기 위해 그린다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

붓을 든 가수 김창완

45년 전 앨범 커버 그림 직접 그려

작년 초 단체전 참가 시작으로 화가 데뷔

9월 '미술시장 본무대' KIAF 첫선

단순하면서 자유분방한 스타일 추구

느낌이 좋아 집에 걸어놓은 '코없는 엄마'

붓 처음 잡은 아이처럼 그렸죠

45년 전 앨범 커버 그림 직접 그려

작년 초 단체전 참가 시작으로 화가 데뷔

9월 '미술시장 본무대' KIAF 첫선

단순하면서 자유분방한 스타일 추구

느낌이 좋아 집에 걸어놓은 '코없는 엄마'

붓 처음 잡은 아이처럼 그렸죠

1977년 12월, 전에 없던 음악이 서울 길거리에 울려 퍼졌다. 한국 대중음악사에 길이 남을 명반인 산울림의 1집 ‘아니 벌써’였다. 참신한 수록곡만큼이나 앨범 커버도 범상하지 않았다. 크레파스로 삐뚤빼뚤 그린 그림은 담백하면서도 동심과 장난기가 느껴지는 산울림 음악 특유의 매력을 그대로 담고 있었다. 보컬 김창완(69)의 작품이었다.

지난해 그는 화가로 정식 데뷔했다. 처음으로 그림을 대중에 선보인 지 45년이 지났으니 다소 늦은 감이 있다. 이름 뒤에 배우, 라디오 DJ, 시인, 소설가 등의 직업이 줄줄이 붙은 뒤에야 화가라는 두 글자가 더해졌으니 말이다. 지난해 초 단체전 참가를 시작으로 꾸준히 전시를 이어오던 그는 오는 9월 한국국제아트페어(KIAF)에 작품을 출품하며 한국 미술시장 ‘메인 무대’에 첫선을 보인다. ‘신인 화가’ 김창완을 최근 서울 서초구에 있는 그의 자택에서 만났다.

“그건 작품이라고 할 수가 없어요. 기라성 같은 선배 화가들이 많은데 말조심해야지. 화가로는 신인으로 데뷔하는 입장이니까요. 그건 그냥 얼굴을 앨범에 넣기 창피해서 대신 그린 거예요. 왼손으로 크레파스를 들고 그린 거죠. 진지하게 그린 게 아니니 화가로서 그림을 그렸다고는 할 수 없어요.”

▷그렇다면 어쩌다 진지하게 그림을 그리게 됐나요.

“10여 년 전부터 그림을 사 모았어요. 작품을 바라보다 보니 ‘이런 그림을 그리고 싶다’는 생각이 들어서 붓을 사고, 물감을 사고, 마구 그렸어요. 제가 좋아하는 음악의 명언 중 이런 게 있거든요. ‘음악, 누구나 할 수 있는 거지.’ 그림도 잘 그리고 못 그리고를 떠나서 누구나 그릴 수 있는 거라고 생각했어요.”

▷왜 그림을 그립니까.

“내가 음악을 하는 이유와 비슷합니다. 음악이 아름다운 건 ‘나’라는 속박을 벗어날 수 있어서 그렇다고 생각해요. 귀한 목숨을 받아서 세상에 나왔는데, 내가 알고 경험한 그 알량한 틀 안에서 살다 죽는 게 너무 초라하잖아요. 세상이 얼마나 넓은데. 그런데 음악을 하면 그 틀을 깨고 순수하게 세상과 만날 수 있는 거죠. 저는 이렇게 표현하기도 해요. 내가 음악을 하는 게 아니라 음악이 나에게 뭔가를 하게 하는 것이라고요.”

▷더 큰 세계를 만나기 위해 그린다는 말이죠.

“네. 다만 음악과 달리 그림을 그릴 때는 자신이 없어요. 그러다 보니 ‘내가 도대체 왜 그림을 그리지’라는 생각이 또다시 들기도 합니다. 그럼에도 불구하고 예술은 존재하고 나는 나도 모르게 그림을 그리게 됩니다. 어떻게 할 수 없이, 어떻게 할 힘도 없이 예술을 하게 되는 거죠. 나는 예술을 하는 게 아니라, 예술이 나를 ‘할 수 있도록’ 기다리는 ‘5분 대기조’라는 생각도 들어요.”

“당연하죠. 캔버스를 앞에 두면 힘들고 막막해요. 그런데 그 막막함이 결코 나쁜 게 아니에요. 오늘 아침만 해도 스트레칭을 하다가 ‘어떤 운동은 일, 이, 삼, 사로 숫자를 세는 게 편한데 어떤 건 하나, 둘, 셋, 넷 하는 게 편하다. 왜 그렇지’하는 생각이 들었어요. 그러다가 사전에서 기수와 서수의 뜻을 찾아봤어요. 낱말 공부를 오늘 아침에도 했다고요. 세상은 원래 어마어마한 것이고 막막한 게 당연하죠. 그래서 그림을 그리는 건 내게 ‘캔버스 안에서 얼마나 솔직하고 순수해질 수 있나’를 확인하는 과정이에요. 순수하게 세상과 만나는 걸 지금 내가 잘하고 있는지, 어떻게 하면 좋은지는 모르겠지만 늘 그런 욕망과 욕심으로 캔버스를 대해요.”

▷동심을 추구하는 건가요.

“동심과도 비슷하지만 조금 달라요. 물론 아이들은 정말 놀라운 존재에요. 마침 오늘 아침 제가 진행하는 라디오 사연 중 이런 게 있었는데요. 엄마가 밖에 나가면서 애한테 ‘숙제랑 이런저런 할 일 다 해놓으라’고 했대요. 그랬더니 아이가 이렇게 대답했다는 거예요. ‘엄마가 나를 100% 믿으면 100% 할 거고, 60% 믿으면 60% 할 거예요.’ 기가 막힌 말이에요. 그림도 마찬가지예요. 캔버스에 그림을 그릴 때 내가 100% 솔직하면 100% 솔직한 작품이 담길 것이고, 30%면 30%밖에 안 담기는 거죠. 제가 미술을 잘 아는 건 아니지만, 첫 앨범을 내기도 전부터 화가 파울 클레를 좋아했어요. 이유는 모르겠지만 끌리더라고요. 요즘 그림을 그리다 보니 계속 클레의 그림이 생각나요. 단순하고 자유분방한, 세상에서 보지 못한 그 형태. 그 작품들의 본질 속에 그림과 세상의 본질적인 모습이 담긴 게 아닌가 하는 생각을 합니다.”

▷본인의 작품 중 가장 마음에 드는 건 무엇인가요.

“하나를 꼽긴 어려워도 일단 여기 걸린 ‘코 없는 엄마: 아기가 세상에 태어나 처음 본 엄마 얼굴’이 그중 하나입니다. 100호짜리 캔버스가 있는데, 거기에다 뭘 어떻게 그려야 할지를 모르겠는 거예요. 아무것도 모르겠으니까 붓을 처음 잡은 아이처럼 일단 막 동그라미를 크게 쳤더니 그 모양이 엄마 얼굴 같다는 생각이 들었어요. 그래서 눈썹이랑 눈을 그리고 엄마가 웃는 걸 그렸는데, 너무 좋아서 집에다가 걸어놨어요.”

“지난해 전시는 저랑 친한 황주리 작가가 ‘우리 단체전을 하는데 같이 작품을 내 보라’고 해서 하게 된 거였어요. 화랑이 뭘 하는지, 전시를 어떻게 하는지 전혀 감이 없었습니다. 내 작품을 떠나보내기가 너무 싫어서 대놓고 화랑에 ‘그림 팔지 말아달라’고 했죠. 지금은 마음이 좀 열렸습니다. 이제 ‘그래 이제 갈 길 가라’는 마음이에요. 하하.”

▷화가라면 누구나 자기 그림에 애착이 있겠지만, 특별히 애틋한 마음인 듯합니다.

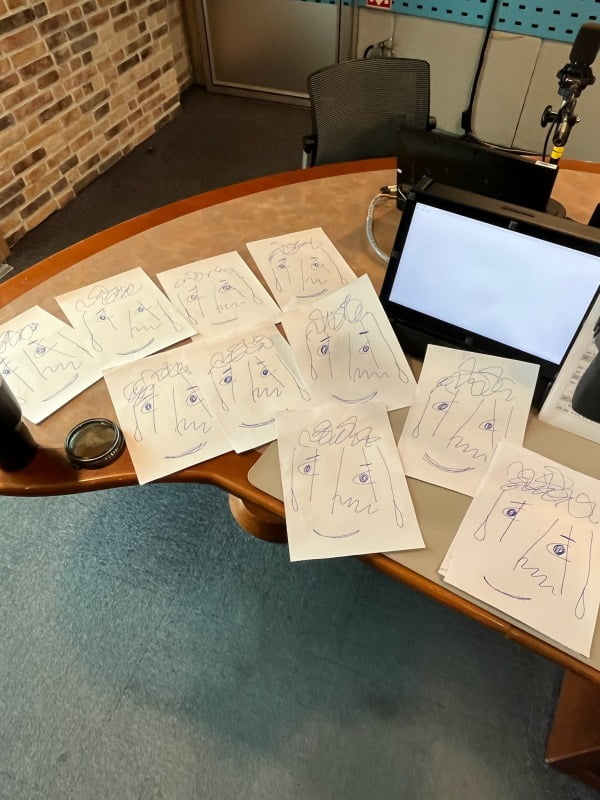

“저, 정말 열심히 해요. 여러 가지 일을 하다 보니 절대적으로 시간이 많이 부족한 건 사실입니다. 그래서 그때그때 작품에 대한 아이디어를 메모하고요. 아침 방송을 하면서도 중간중간 그림을 그려요. 계속 스케치하는 거죠. 방송국에서 뭐라 하는 거 아니야? 나 잘리면 어떡해. (웃음) 연필깎이처럼 주변의 평범한 물건을 그리는데, 이것도 무척 어려워요. 난 바본가 싶은 자괴감이 들 정도로요. 그래도 엄청나게 열심히 하고 있다는 건 알아주세요.”

▷가수, 배우, 방송에 더해 그림까지 그리려면 정말 시간이 부족할 것 같습니다.

“음악보다 그림이 좋다는 건 아닙니다. 그런데 음악은 내가 하려고 해서 한 게 아니라 저절로 하게 된 느낌이라면, 그림은 하고 싶은 마음이 들어요. 그리고 또 좋은 것은, 미술을 하니까 음악도 더 잘 들리는 것 같아요. 제가 처음에 연기를 시작할 때 팬들이 ‘음악만 해도 모자란데 무슨 연기까지 하느냐’고 화를 냈는데요. 그림을 그리는 게 음악에도 도움이 된다고 말씀드리고 싶습니다. 하하.”

“연극 같은 걸 하다 보면 ‘웃음 포인트’라는 게 있는데요. ‘여기쯤에서 관객이 웃겠지’ 하는 부분이에요. 그런데 관객이 웃는 건 그 대목이 아니라 전혀 생각지도 못한 부분이에요. 시나리오 작가나 배우들이 아니라 관객이 만드는, 하다 보면 생기는 건데요. 그림도 보는 사람의 역할이 그만큼 크다고 생각해요. 자유롭게 봐주시면 좋겠습니다. 그리고 저 말고, 열심히 하는 젊은이들을 격려해주시기 바랍니다.”

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![[책마을] 상반기 경제 관련 서적 판매 45%↑](https://img.hankyung.com/photo/202308/AA.34325450.3.jpg)

![[책마을] 워터게이트 특종을 알려준 '딥스로트'의 정체는](https://img.hankyung.com/photo/202308/AA.34323431.3.jpg)

![[책마을] "내일은 내일의 태양이 뜬다"](https://img.hankyung.com/photo/202308/AA.34323783.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)