다섯 살 아들이 죽었다…인형을 옆에 묻어줬다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'영원한 여정, 특별한 동행'展

10월 9일까지 국립중앙박물관

요절한 신라 왕자 길동무부터

웃음 자아내는 '개돼지 토기'

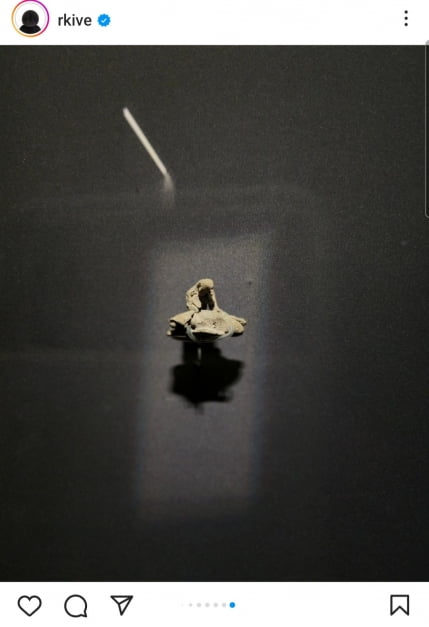

BTS RM도 반한 '신라의 피에타'까지

한국인과 죽음에 관한 이야기

10월 9일까지 국립중앙박물관

요절한 신라 왕자 길동무부터

웃음 자아내는 '개돼지 토기'

BTS RM도 반한 '신라의 피에타'까지

한국인과 죽음에 관한 이야기

어둠을 무서워하는 꼬마였을 겁니다. 잠이 오지 않는 밤마다 엄마아빠에게 쪼르르 달려가 이렇게 말하며 이불 속으로 파고드는 사랑스러운 아이였겠지요. 아이는 말(馬)을 참 좋아했을 겁니다. 간혹 아빠나 다른 아저씨들이 말을 태워줄 때면 통통한 볼을 발그레 물들였을 테지요. 나이는 대여섯 살에 키는 90cm 남짓. 1500년 전(6세기 초) 요절한 신라의 어린 왕자, 경주 금령총의 주인 얘기입니다.

뭐가 그리 급한지, 짧디짧은 세상 나들이를 마치고 먼 길을 떠나버린 어린 왕자. 비탄에 젖은 신라 왕과 왕비는 차가운 땅속 관에 왕자의 작은 몸을 누입니다. 그리고 왕자가 타고 갈 말, 길을 안내해줄 하인, 아이를 지켜줄 말 탄 무사의 인형을 함께 묻었습니다. 옆에는 배 모양의 그릇도 놓았습니다. ‘저승의 강을 조심히 건너가기를.’ 어두운 길을 가면서 행여 왕자가 무서워할라, 불을 밝힐 수 있는 등잔 모양의 그릇도 챙겨줬습니다.

님아, 그 강을 무사히 건너가오

오늘은 사랑하는 이를 떠나보내야 했던 신라 사람들의 이야기를 풀어 봅니다. 서울 국립중앙박물관에서 열리고 있는 특별기획전 ‘영원한 여정, 특별한 동행’을 통해서인데요. 전시장에는 모두 330여점(국보·보물 15점)의 유물이 나와 있습니다. 신라시대의 토기(흙 그릇)와 토우(흙 인형)가 주된 전시품입니다.

이렇게 무덤에서 나온 유물들을 잘 들여다보면 죽은 사람이 누구였는지, 당시 사람들은 죽은 이를 어떻게 떠나보냈는지, 사후세계에 대해 어떻게 생각했는지를 함께 알 수 있습니다. 예를 들어 배 모양 토기는 ‘사후세계로 가는 길에 물을 건넌다’는 이미지가 있었다는 뜻을 담고 있습니다. 그리스 신화에서 스틱스강이 이승과 저승의 경계로 등장하는 것처럼, 세계 각지에서 흔히 찾아볼 수 있는 인식입니다.

밥 굶지 마시고 행복하기를

이처럼 뭔가의 모양을 본떠 흙으로 만든 그릇을 상형 토기라고 합니다. 이렇게 만든 상형 토기는 장례 및 제사용 그릇으로 쓰거나, 아니면 세상을 떠나는 사람이 저승에 가져가 사용하라는 의미에서 무덤에 함께 묻어주는 용도였습니다. 그래서 상형 토기 중에는 죽은 사람의 영혼을 사후세계로 인도해주는 역할을 하는 동물을 표현한 것들이 많습니다. 예를 들어 새 모양이 그렇고요. 5세기 이후 신라에서는 말이 그 역할을 대신했습니다.

죽음에 대하여

전시는 토우로 이어집니다. 토우는 사람이나 동물 등의 모양을 단순화한 흙 인형들인데요. 발굴 과정에서 떨어진 경우가 많기는 하지만, 원래는 그릇 위에 붙어있었던 것들입니다. 이렇게 토우가 붙어 있는 그릇은 신라시대 무덤 중 일부에서만 나온다고 합니다. 제사장 등 특별한 일을 하던 사람들의 무덤에 묻었던 게 아닐까 추측되고 있습니다. 토우 중 대부분이 장례나 사후세계와 관련돼 있거든요.절하는 건 물론이고 춤을 추거나 악기를 연주하는 모양도 많은데요. 요즘 사람들은 이런 모습이 장례와 거리가 멀다고 생각할 수도 있지만, 한반도에서는 옛날부터 시끌벅적하게 축제 느낌으로 장례를 치르는 문화가 있었습니다. 중국 역사서에는 “고구려 사람들이 상을 당하면 처음에는 슬피 울다가 장사를 치를 때는 북을 치고 춤을 추며 악기를 연주했다”는 기록이 있고, 신라에 관해서도 마찬가지 기록이 있습니다. 성종실록(1472년)에도 장례식과 관련해 “밤에 술과 음식을 후하게 베풀며 사람들을 모아 풍악을 울렸다”는 기록이 있고요. 30~40년 전만 해도 초상집은 아주 시끌벅적할 때가 많았지요.

헤어짐의 축제

전시의 모든 정보를 종합하면 당시 신라 사람들의 사후세계에 대한 생각은 이렇게 요약할 수 있습니다. ‘저승길을 떠난 사람은 저세상에서 다시 새로운 생명을 얻어 태어나는 게 우주와 생명의 원리다. 그 모든 과정은 하나의 축제다.’

아주 단순한 모양을 한 작디작은 흙 인형이지만, 1500년 넘는 세월이 지난 지금까지도 사랑하는 사람을 보내는 사람의 심정이 절절하게 느껴지는 작품입니다. 죽은 이가 어디서든 잘 살아가기를, 죽음이 영원한 이별이 아니기를, 언젠가 또 다른 삶에서 우리가 다시 만나기를 바라는 간절한 마음 말입니다. 이들의 소망이 이뤄졌기를, 우리 모두도 그럴 수 있기를 바라고 싶어졌습니다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!["다섯 살 아들 옆에 인형을 묻어줬다"…숨겨진 비밀 뭐길래 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34395689.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 압력솥 같은 성공 압박…'성취의 덫'에 빠진 美 젊은이들](https://img.hankyung.com/photo/202309/AA.34389250.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)