'뉴요커의 전설' 삽화가 피터 아르노가 21세기를 산다면? [2023 KIAF-프리즈]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

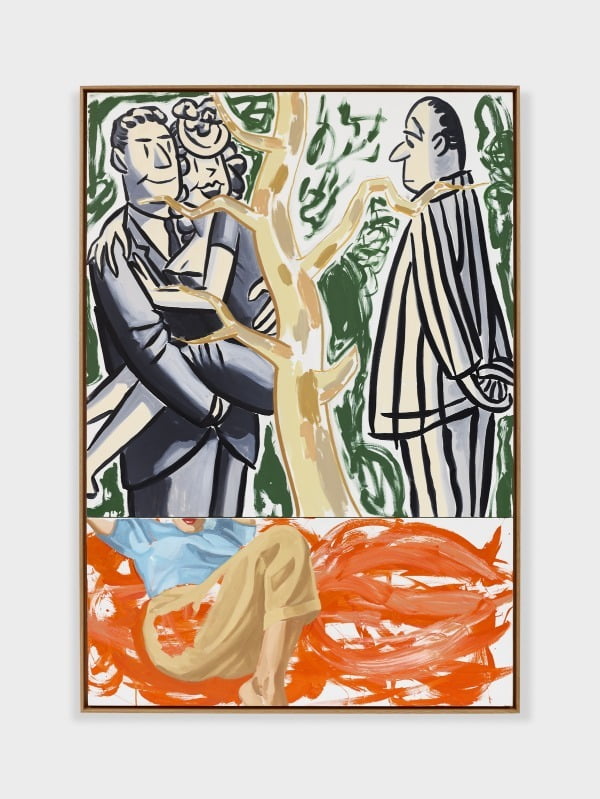

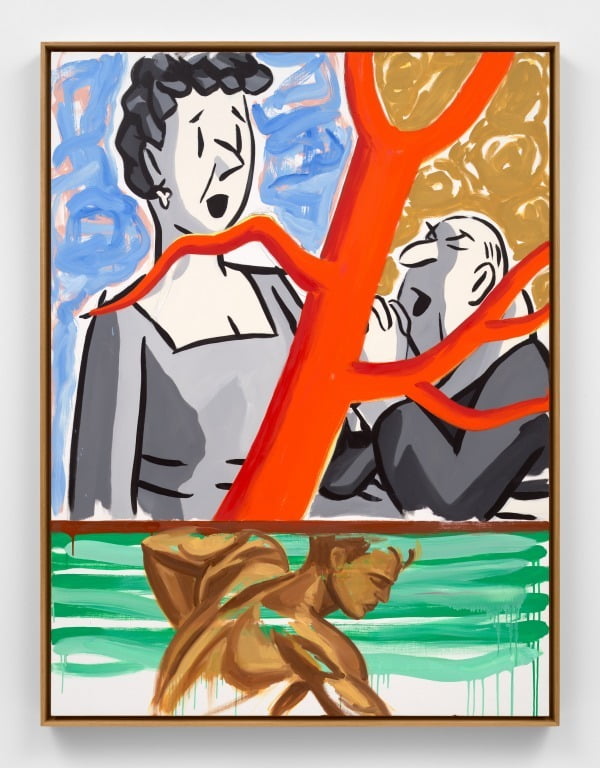

미국 화가 데이비드 살레의 '생명의 나무' 연작

2020년부터 작업한 신문 삽화풍 회화

지금의 뉴요커 잡지 있게 한 피터 아르노 영감

세련된 유머와 희극적 구도로 역동적인 화면 구사

"리만머핀 서울 전시 끝으로 잠정적 시리즈 중단"

2023 Kiaf-프리즈서울 맞아 두 번째 내한한 살레

"인생이 멋지지 아니한가, 이토록 재미있지 않은가"

신디 셔먼·바바라 크루거 등과 70년대 '픽처스그룹'

광고와 만화 등 대중문화 적극 차용한 시각예술가들

37세 때 뉴욕 휘트니미술관 최연소 중견작가 회고전도

2020년부터 작업한 신문 삽화풍 회화

지금의 뉴요커 잡지 있게 한 피터 아르노 영감

세련된 유머와 희극적 구도로 역동적인 화면 구사

"리만머핀 서울 전시 끝으로 잠정적 시리즈 중단"

2023 Kiaf-프리즈서울 맞아 두 번째 내한한 살레

"인생이 멋지지 아니한가, 이토록 재미있지 않은가"

신디 셔먼·바바라 크루거 등과 70년대 '픽처스그룹'

광고와 만화 등 대중문화 적극 차용한 시각예술가들

37세 때 뉴욕 휘트니미술관 최연소 중견작가 회고전도

!['뉴요커의 전설' 삽화가 피터 아르노가 21세기를 산다면? [2023 KIAF-프리즈]](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34418519.1.jpg)

그걸 그린 이가 '전설의 삽화가'로 불리는 피터 아르노(1904~1968)다. 뉴요커 창간호부터 죽기 전까지 101개를 그렸다.

작가 스스로 그림을 그리는 작업을 두고 "나는 작은 연극 무대를 연출한다"고 했다. 이해가 쉬울 것 같은 그림인데, 구체적인 서사를 명확히 읽어낼 수 없는 모호함이 이 시리즈의 가장 큰 매력 중 하나다. 그는 또 "피터 아르노는 신이 내려준 것처럼 나에게 왔다"고도 했다.

20대 때부터 왕성하게 작품활동을 벌여 34세가 되던 1987년 뉴욕 휘트니미술관 사상 최초로 최연소 중견작가 회고전의 영예를 안기도 했다. 그의 작품은 오스트리아 빈 알베르티나 미술관, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관과 구겐하임, 런던 테이트모던, 뉴욕현대미술관 등 전 세계 주요 미술관에 소장돼 있다. 전시는 10월 28일까지다. 김보라 기자

![그림 값만 2000억원…'바스키아 x 워홀'전 꼭 봐야하는 이유 [2023 KIAF-프리즈]](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34416088.3.jpg)

!['아시아 최고 몸값' 나라 요시토모가 빚은 그 옛날 미술시간 [2023 KIAF-프리즈]](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34415470.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)