값싼 중국산의 습격…EU 태양광 업계 '줄파산' 위기

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

유럽 태양광 기업 파산신청·생산중단 속출

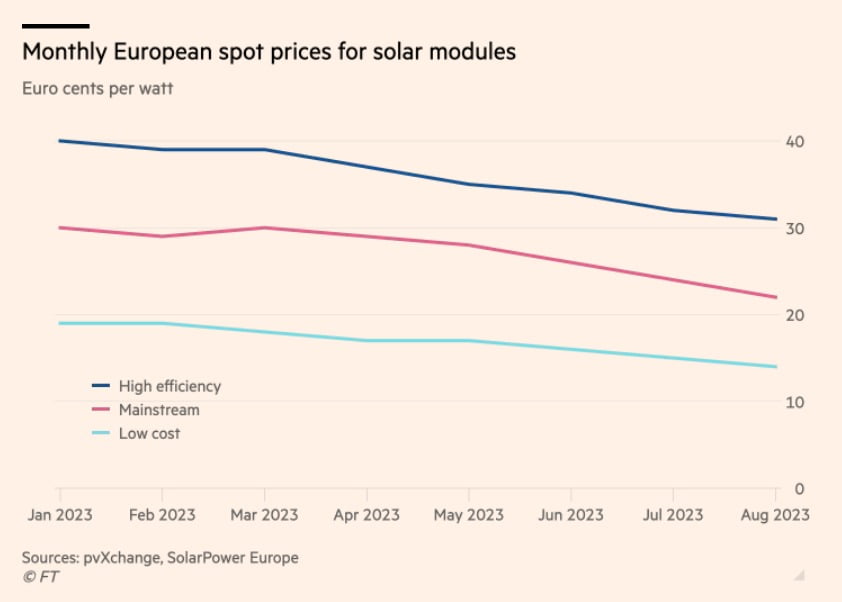

"중국산 유입으로 모듈 가격 25% 이상 급락"

"러 이어 中 의존…'에너지 자립' 위협 우려"

"중국산 유입으로 모듈 가격 25% 이상 급락"

"러 이어 中 의존…'에너지 자립' 위협 우려"

FT에 따르면 태양광 모듈 생산에 투입되는 잉곳 생산업체인 노르웨지안크리스탈즈(Norwegian Crystals)가 지난달 파산을 신청했다. 이달 들어서는 잉곳과 웨이퍼 등을 만드는 노르웨이의 또 다른 태양광 업체인 노르선(NorSun)이 연말까지 생산 중단을 결정했다.

솔라파워유럽은 특히 태양광 모듈 가격 하락이 “2030년까지 태양광 산업 자체 생산 용량을 30기가와트(GW)까지 늘리겠다는 EU의 목표가 중대한 위험에 처해 있다는 걸 의미한다”고 짚었다.

중국이 태양광 공급망을 공격적으로 장악해가는 동안 EU가 일관된 대응에 실패했다는 비판도 나온다. 앞서 2012년 중국이 자국 태양광 산업에 막대한 보조금을 쏟아붓기 시작하자 EU는 중국산 수입품에 관세를 부과해 불공정 경쟁 단속에 나섰다. 그러나 2018년 재생에너지 인프라를 늘리는 과정에서 이런 규제를 들어냈다. 바로 다음 해 EU는 중국을 ‘체제적 경쟁자(systemic rival)’로 규정하고 협력보다는 견제에 무게를 두기 시작했다. 최근 들어 기업들에 중국으로부터의 ‘디리스킹(de-risking)’을 강조하고 나선 가운데서도 EU는 중국산 태양광 제품에 대한 관세 부과 조치를 복원하지 않았다.

업계는 EU 집행위가 유럽 기업들의 재고를 일괄 사들이는 동시에 중국 신장(新疆) 지역에서 강제노동으로 생산된 태양광 제품 수입에 대한 규제를 강화해야 한다고 촉구했다. 모든 태양광 제품의 주원료인 폴리실리콘의 글로벌 생산량 중 약 5분의 2가 신장 서부 지역에서 나오는 것으로 알려졌다.

왈부르가 헤메츠베르거 솔라파워유럽 최고경영자(CEO)는 “통제되지 않은 가격 하락은 업계에 중대한 위협이며, EU 지도자들은 긴급히 대응에 나서야 한다”고 강조했다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)