獨서 잘 나가다 韓 시골로 간 예술가...30년간 이끼와 자연을 그리다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

가나아트서 내달 1일까지 개인전

독일서 활동하다 공주 원골마을에 정착

농부의 삶 실천하며 퍼포먼스·회화 활동

"농민의 삶이 곧 자연의 예술"

독일서 활동하다 공주 원골마을에 정착

농부의 삶 실천하며 퍼포먼스·회화 활동

"농민의 삶이 곧 자연의 예술"

기존 상식을 깨뜨리는 획기적인 그 무엇인가. 심오하고 철학적인 메시지가 담긴 사유의 정수인가. 아니면 그저 예술가라고 이름 난 사람이 만든 것인가. 저마다 내놓는 답은 다르지만, 모두가 쉽게 공감할만한 답이 하나 있다. 바로 '보기 좋고 아름다운 것'이다.

서울 평창동 가나아트센터에서 개인전을 열고 있는 임동식(78)이 바로 그런 예술가다. 별이 쏟아질 듯한 밤하늘, 그 밑에 푸른 빛을 머금은 토끼풀. 가로 2.2m, 세로 1.8m의 널찍한 캔버스에 담아낸 시골 밤 풍경은 서정적이다 못해 환상적이기까지 하다.

그러다 그는 1990년 돌연 한국에 돌아와 공주 원골마을로 향했다. 해외에서 촉망받던 예술가가 인적 드문 시골로 들어간 이유는 딱 하나. '예술과 자연은 하나'라는 자신의 철학을 몸소 보여주기 위해서였다.

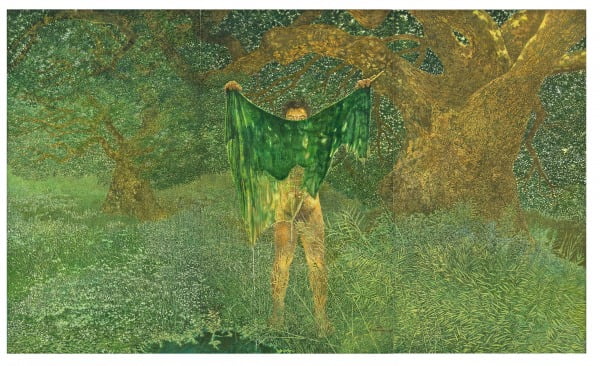

그 중에서도 이번 개인전의 제목이자 대표작인 '이끼를 들어올리는 사람'은 임 화백이 약 30년간 붙들고 그렸던 작품이다. 1991년 여름 금강에서 이끼를 들어올리는 퍼포먼스를 했던 자신의 모습을 그림으로 기록한 것이다. 그에게 이끼는 태초의 자연과 현재를 연결하는 매개체였다.

2020년엔 디테일, 색감 등을 고쳐 작품을 완성했다. 섬세한 세필로 그려낸 이끼와 남자는 수십 년간 자연과 예술의 관계를 고찰해온 그의 인생을 한 번에 보여주는 듯하다.

이선아 기자 suna@hankyung.com

![[시사일본어학원] 착 붙는 일본어 회화 : 산지직송인 만큼, 신선도가 달라](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34422008.3.jpg)