인생 최정점에 홀연히 사라진 강서경, 암과 싸우며 만든 '꾀꼬리의 세상'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

리움미술관 강서경 개인전 '버들 북 꾀꼬리'

2년 뒤 이 작가의 작품은 세계로 여행을 떠났다. 2018년 미국 필라델피아 현대미술관에서 개인전을 열었고, 상하이비엔날레와 리버풀비엔날레에 초청받았다. 같은 해 아트바젤에서 ‘발로아즈 예술상’을 수상하고, 이듬해엔 베네치아비엔날레 본 전시장에 작품을 설치하는 영예도 따랐다. 그야말로 예술가로서의 꽃이 만개한, 화양연화였다. 그러던 어느 날. 짙은 어둠이 그에게 찾아왔다. 암 판정을 받았고, 그 모든 것을 멈춰야 했다.

3년을 기다린 리움, 죽어라 작업한 강서경

그의 전시 소식이 알려지자 이름 석 자만으로 이탈리아 명품 브랜드 보테가베네타는 전시 후원을 전격 결정하기도 했다. 전시 개막에 앞서 하얗게 센 머리로 자신의 작품 앞에 선 강 작가는 “예전엔 검고 숱 많은 머리였는데, 암 투병 이후 검은 머리가 나지를 않는다”며 너스레를 떨었다. 그의 투병 사실이 공식적으로 알려진 건 이날이 처음. 투병 중에도 리움 개인전을 위해 작업을 손에 놓지 않았고, 기자들을 만나기 이틀 전까지도 항암 치료를 받았다고 했다.

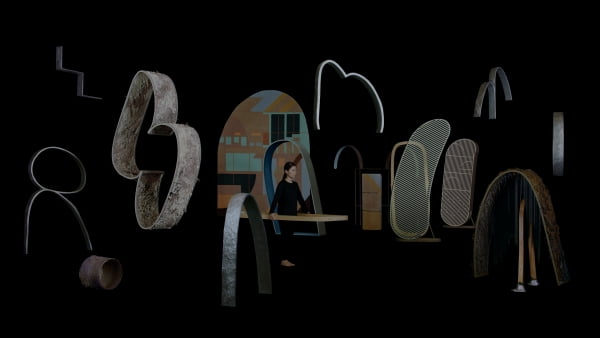

강 작가에게 회화는 단순한 평면 작업이 아니다. 그는 “회화란 보이지 않는 사각 공간을 인지하고, 그 안에 무엇을 채워 넣을지 고민하는 작업”이라며 그림을 공감각적으로 늘이고, 흔들고, 세웠다. 그런 확장의 과정을 통해 조각에 더 가까운 형태로 변형시켰다. 뉴욕현대미술관(MoMA) 큐레이터 미셸 쿠오는 이런 그의 작품을 두고 “회화 같기도, 조각 같기도, 또 실험미술 같기도 한 ‘마성의 매력’이 있다”고도 표현했다.

전통에서 찾은 현대미술의 미래

자세히 감상하다 보면 모든 작품의 기반에는 한국적 요소가 깔린다. 그 전통을 누구보다 현대적으로 해석한다는 게 강서경만의 강점이다. 강서경은 서양인들이 가진 틀에 박힌 동양 미술의 범주에서 보란 듯 벗어나 동양의 전통을 가지고 ‘현대의 미’를 요리한다. 해외 전시를 열 때마다 탄성이 터지는 이유다. 같은 재료를 가지고 풀어낸 방식이 전형적이지 않다는 점에서 그의 전시는 매번 충격을 줬다. 그걸 보여주는 대표적인 작품이 강서경의 트레이드마크가 된 ‘정(井)’, ‘자리’ 그리고 ‘모라’ 연작이다.

더불어 함께하는 풍경, 꾀꼬리들의 세상

“원래 작품을 더 넣고 싶었는데, 리움에서 ‘이만하면 충분하다’고 말렸을 정도죠. 지난 3년은 ‘더불어 함께하는 풍경’이 얼마나 아름다운지를 깨달은 시간이었어요. 리움 전시장에서 수천, 수만의 꾀꼬리가 자연 속을 날아다니는 상상을 했어요. 관객들이 산수풍경화 같은 전시관을 지나갈 때 눈높이와 비슷한 크기의 산이 주변을 스치는 느낌을 만들어내고 싶었습니다. 전시 제목에 쓰인 ‘꾀꼬리’란 곧 ‘인간’을 의미하죠. 수많은 사람이 제가 만든 풍경 안에서 공존하길 바랐습니다.”

그가 최초로 선보인 모빌 작업, 투병 중 구상한 새 연작 ‘아워스’에는 작가의 경험이 짙게 녹아 있다. 조금만 바람이 불어도 흔들리는 모빌엔 자유로운 움직임과 공감각적 자극이 극대화됐다. 공중에 매달려 얼핏 위태로워 보이지만 굳건하게 그 무게를 지탱해내고 있는 작품들이다. 마치 그의 지난 시간을 말하듯이…. 전시는 12월 31일까지다.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![어느 길목에서든 재즈가 밟히는 그 곳, 뉴올리언스를 가다 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34576716.3.jpg)

![가장 오랫동안 부자였던 나라… 다시 '인도의 시대'가 온다 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202309/01.34569523.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)