치매로 소년이 돼버린 아버지를 끌어안는 딸…연극 '더 파더'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

차고 있던 손목시계는 어디로 갔는지 잊어버리기 일쑤고, 방금 들었던 말도 정확히 떠올리지 못해 가족을 답답하게 만든다.

반면 딸 안느는 자꾸만 아버지의 과거 모습이 기억나는 것이 문제다.

과거 영리한 엔지니어였던 아버지의 모습을 떠올리면 치매로 주눅 든 그를 바라보는 일이 괴롭게만 느껴진다.

다음 달 1일까지 서울 세종문화회관 S씨어터에서 열리는 연극 '더 파더'(The Father)는 앙드레와 그를 돌보는 주변 인물의 갈등을 현실적으로 묘사한다.

원작은 프랑스 극작가 플로리앙 젤레르의 '아버지'다.

젤레르는 앤서니 홉킨스 주연의 영화로도 제작한 바 있으며, 국내에서는 2016년 국립극단이 초연했다.

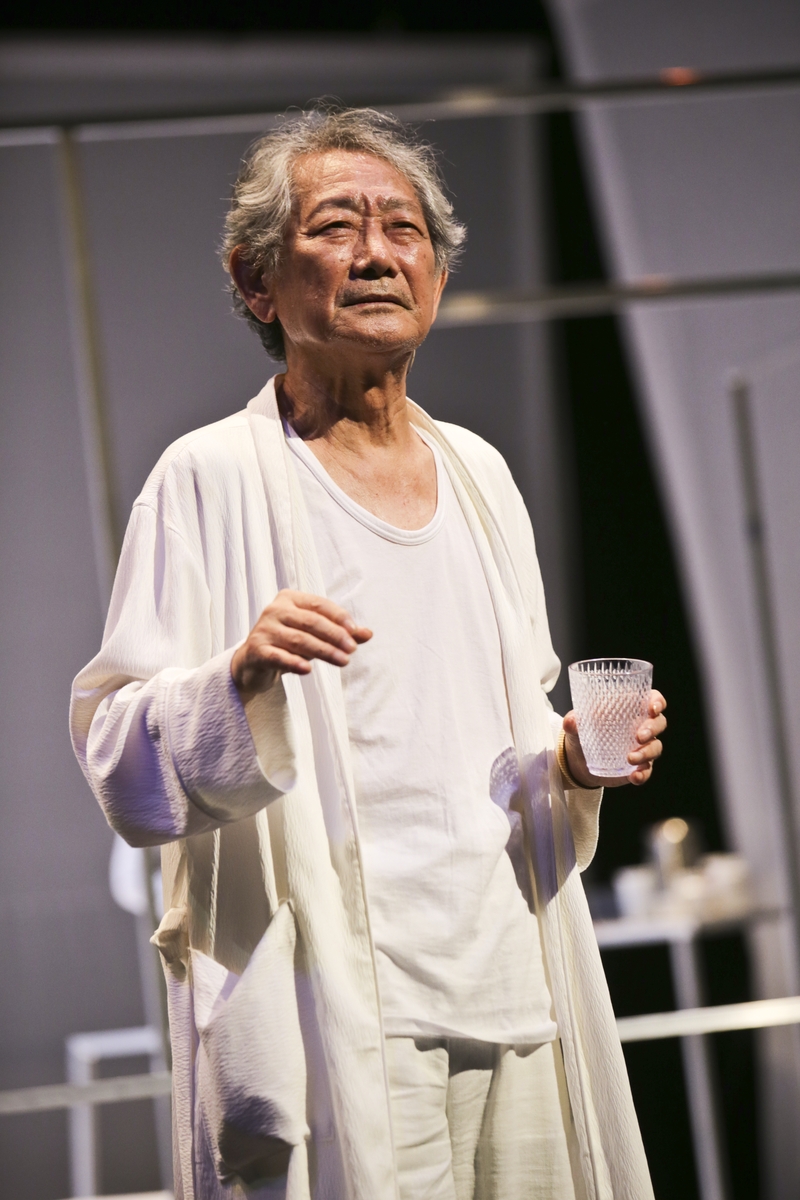

이번 작품에서는 원로 연극배우 전무송과 딸 전현아가 작품 속에서도 부녀를 연기하며 호흡을 맞춘다.

각자의 문제를 가진 부녀가 한집에 살게 되면서 두 사람의 일상은 긴장 상태에 놓인다.

안느는 아버지의 간병인을 구하는 문제로 스트레스에 시달리고, 앙드레는 자신을 어린아이 취급하는 딸이 마음에 들지 않는다.

작품은 치매를 앓는 앙드레의 시점에서 이야기를 풀어나가 긴장감을 더한다.

인물들은 바로 전 장면과 모순된 정보를 이야기하는데, 이런 연출은 과거를 기억하지 못하는 앙드레의 상태를 드러낸다.

아버지에게 이사 계획을 이야기하던 안느는 다음 장면에서 돌연 이사하는 일은 없다고 말한다.

앙드레와 관객은 혼란에 빠지고, 때마침 들려오는 날카로운 바이올린 소리는 공포감마저 유발한다.

앙드레는 반복되는 실수로 주눅이 든 어린아이 같은 모습에서 이름이 떠오르지 않아 공포에 떠는 초라한 노인의 모습으로 변해간다.

과거의 기억과 경험이 한 사람의 정체성을 이룬다는 메시지는 직관적으로 전해진다.

기억을 잃어버린 상태로 자신이 과거 탭댄스 무용수였다고 주장하는 앙드레는 애처로움을 자아낼 뿐이다.

연극은 아무것도 기억하지 못하게 된 앙드레가 평화롭게 책을 읽는 모습으로 막을 내린다.

그러나 관객은 정체성을 잃어버린 개인의 일상이 혼란과 공허를 낳는다는 사실을 알기에 그에게서 슬픔을 느끼게 된다.

60년 가까운 연기 경력을 가진 원로배우 전무송은 섬세한 감정표현으로 몰입감을 더했다.

관객과 대면하는 연극 무대의 특성은 연기의 생동감을 살렸다.

안느를 연기한 전현아는 연기 선배인 아버지와 세 번째로 무대를 꾸몄다.

전현아는 폭넓은 감정 연기를 소화하며 관객의 공감을 끌어냈다.

'같은 말을 반복한다'며 자신에게 핀잔을 주는 앙드레에게 퉁명스레 대꾸하는 장면에서는 실제 아버지를 대하듯 깊은 답답함이 느껴졌다.

아버지를 요양시설에 보내는 문제를 두고 느끼는 복합적인 감정도 실감 나게 연기했다.

단출한 가정집을 형상화한 세트가 변하는 모습을 지켜보는 것도 재미를 더한다.

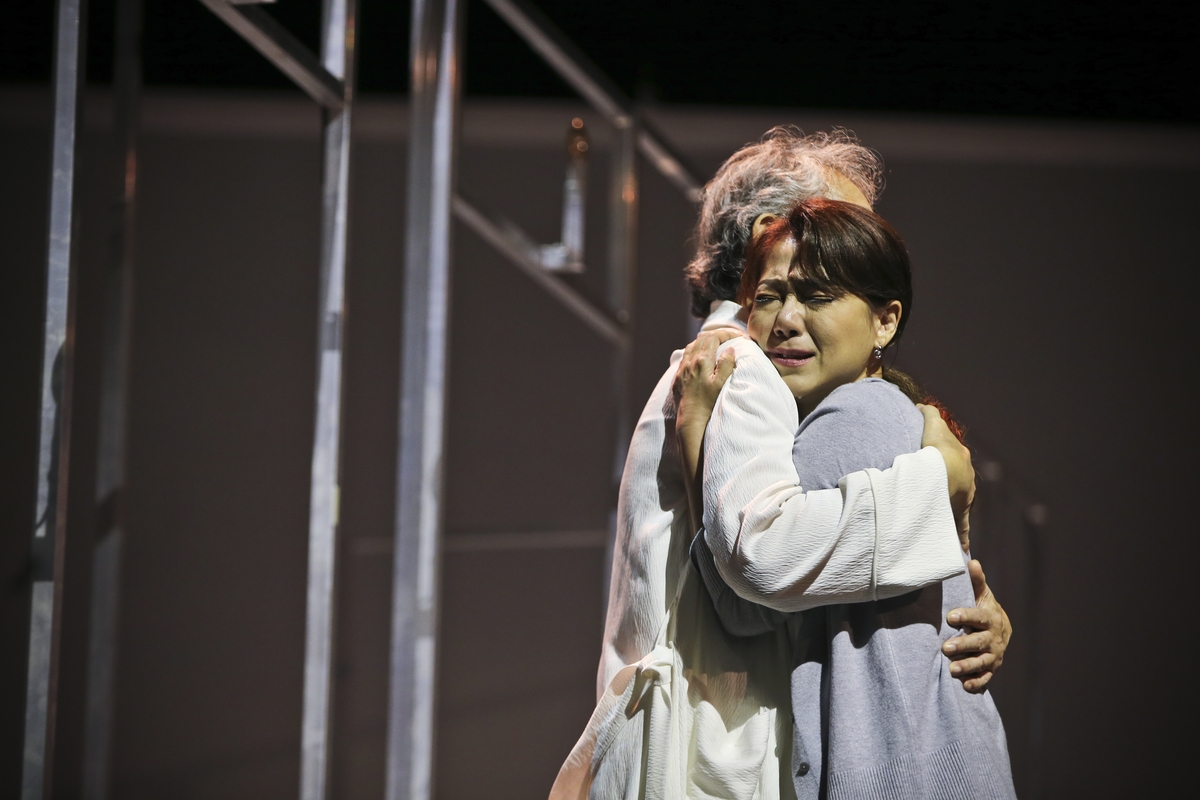

서로 부둥켜안는 부녀의 모습에서는 가족의 애틋함을 느낄 수 있어 연휴에 가족과 관람하기도 좋을 것 같다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 우리금융, 동양·ABL생명 함께 품는다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/data/service/edit_img/202406/4bd37d860d109c324069e5663a99d843.jpg)

![엘니뇨에 남아프리카 수확량 20% 줄었다…옥수수 가격 꿈틀 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.20204536.1.jpg)

![[단독] 1%만 쓰는 폰…'영상통화 시대' 이끈 3G 막 내린다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161743.3.jpg)