올 추석엔 꼭 "사랑해요" 말해 보세요

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

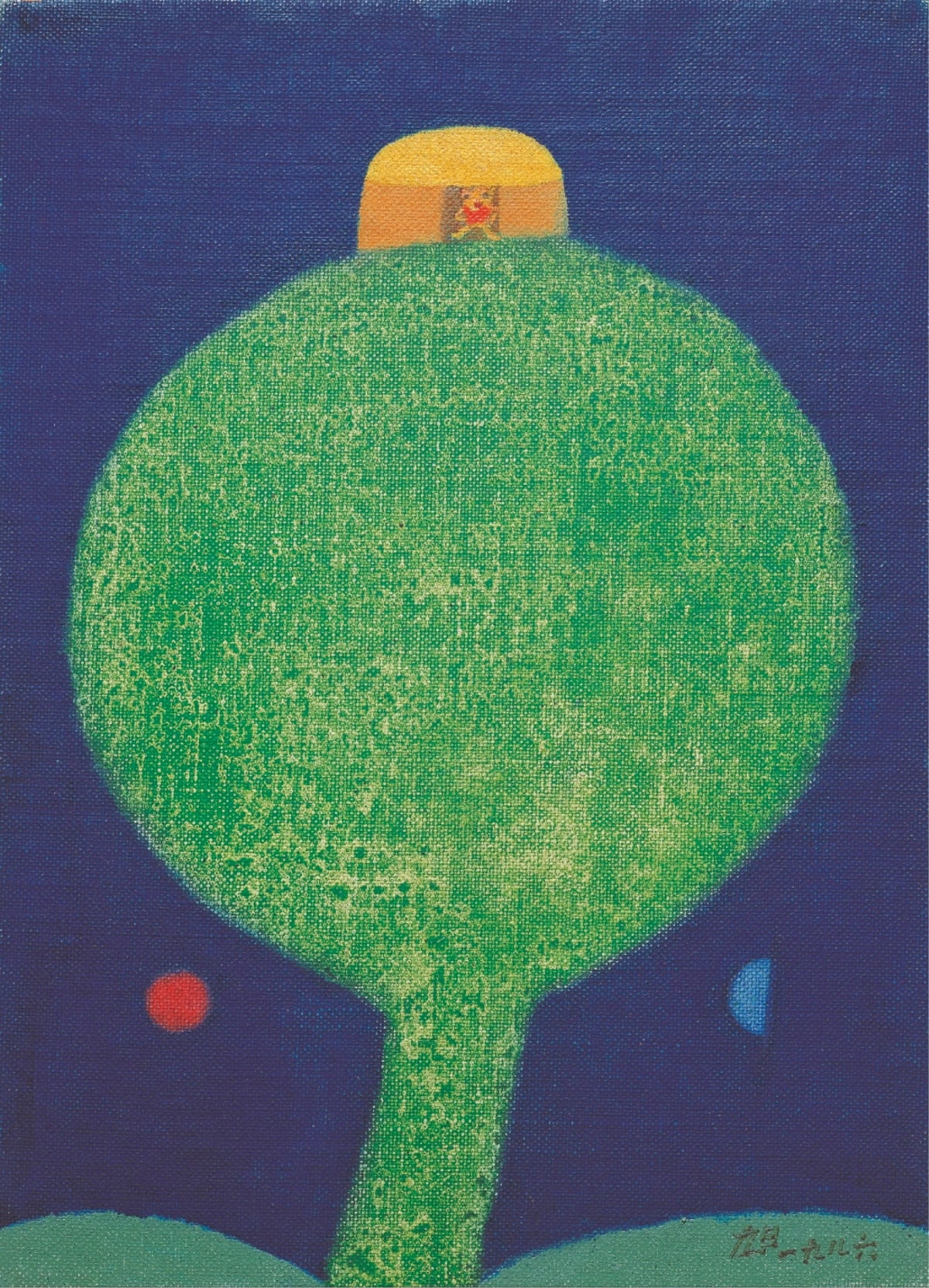

화가 장욱진처럼

오랜만에 가족과 함께 동심으로~

취직·결혼·정치 얘기는 말고~

오랜만에 가족과 함께 동심으로~

취직·결혼·정치 얘기는 말고~

매년 돌아오는 명절, 무수히 반복되는 질문입니다. 이번 추석 연휴는 유난히도 길지요. 각자 크고 작은 계획들로 분주합니다. 누군가는 한껏 들뜨고 설렐 테지만, 생각만 해도 벌써 숨이 턱 막히는 사람도 분명 있을 겁니다. 어떤 생각들로 올 가을 연휴를 맞이하고 계신가요. 가족이라는 것, 나의 집이라는 것에 대한 생각은 다 다르겠지만 한 가지 같은 것이 있습니다. 명절에는, 결국 그 곁으로 돌아간다는 사실이죠.

여기 평생 가족을 그려낸 화가가 있습니다. 모진 시대를 살면서도 가족에게서 큰 영감을 받고, 어디에 있더라도 늘 마음 속에 집을 품은 사람, 장욱진 화백(1917~1990)의 이야기입니다. 둥그런 나무 위에 올라간 노란 초가집, 작은 집보다 몇 배는 더 커진 수탉과 뛰어노는 아이, 한가로이 산책을 즐기거나 나무와 하나가 된 아이들, 식구들이 온몸을 맞댄 채 옹기종기 모여있는 집 안 풍경…. 사람뿐 아니라 소와 돼지, 닭과 같은 동물을 그리는 순간에도 그는 가족을 떠올렸습니다. 소 아래에서 젖을 먹는 송아지, 마당을 뛰어놀거나 힘차게 하늘을 나는 새의 가족들. 아마도 그가 바라는 이상적인 가족의 모습이 아니었을까요.

화가의 생의 원천은 가족이었습니다. 삶의 이유, 영감이 씨앗이자 그를 계속 그리게 하는 어떤 거대한 동력과도 같았습니다. 한적한 시골의 오래된 한옥과 정자를 고쳐 아틀리에로 탈바꿈 시켜 집을 작업실로 쓰던 장욱진. 1963년 양주 한강변에 지은 덕소 화실, 75년 낡은 한옥을 개조한 명륜동 화실, 80년 농가를 수리한 충북 수안보 화실, 86년 초가삼간을 개조한 용인 마북동 화실 등을 지었습니다. 그에겐 일터가 곧 집이요, 집이 곧 작품이 되곤 했습니다.

장욱진은 화백이나 교수라는 타이틀보다 ‘집 가’(家)자가 들어가는 ‘화가’라는 말을 좋아했답니다. 그의 그림을 보며 아련한 기억 속의 가족과 집의 모습을 떠올려 봅니다. 그 어디에도 뾰족하고 모난 것들은 보이지 않지요. 그저 곁에 다가온, 혹은 우리보다 훨씬 먼저 있었던 자연과 동물과 어우러지는 천진한 사람들로 가득합니다.

훌쩍 커버려 어른이 된 우리에게 가족이란 늘 웃음짓게만 하는 울타리는 아닐 수 있습니다. 때론 무거운 짐일 수도, 때론 걱정과 근심의 시작일 수도 있겠지요. 장 화백에게도 그랬던 것 같습니다. 그의 그림산문집 <강가의 아뜰리에>에선 이런 말이 나옵니다.

“내 일은 언제나 내가 해야 한다. 가족이라도 누가 옆에서 거들어 주는 것을 견디지 못한다…. 그러나 나는 또한 누구보다도 나의 가족을 사랑한다. 그 사랑이 그림을 통해서 서로 이해된다는 사실이 다른 이들과 다를 뿐이다.”

가족과 집에 대해 여러 생각이 스칠 땐 장욱진의 그림을 들여다보는 게 좋습니다. 이제는 사라진 시골 풍경과, 지금 우리에게 절실한 철학적 사고의 결과물들로 가득하기 때문입니다. 그의 마음에 공감할 수만 있다면 가족에 대한 그리움도, 사소한 원망이나 미움도 어느덧 녹아내릴 겁니다. 마침 국립현대미술관 덕수궁에서 그의 대규모 회고전 ‘가장 진지한 고백’도 열리고 있습니다. 어디에 있든, 누구와 함께 하든, 둥글고 포근한 한가위 보내세요. 마음 속 어딘가에 존재하는, 동심 속의 가족들과 함께.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)