죽은 이의 영혼을 태워 신선 세계로 인도한다는 진묘수 뒤로 밤하늘이 펼쳐졌다.

무덤 주인이 죽은 뒤 장례를 치르기까지 27개월, 정확히는 829일간 이어진 밤이었다.

진묘수가 지키는 주인은 '사마'(斯摩), 즉 백제 무령왕(재위 501∼523)이었다.

18일 국립공주박물관에서 만난 국보 '무령왕릉 석수'는 유물 뒤로 보이는 영상과 조명, 바닥의 그림자가 어우러져 한층 신비한 빛을 내고 있었다.

김미경 학예연구사는 "당시 사람들이 진묘수를 죽은 왕의 영혼이 하늘로 올라갈 수 있도록 돕는 승선(昇仙) 도구로 여겼다는 점을 강조하고자 영상을 함께 연출했다"고 설명했다.

주변에 충분한 공간을 둬 유물을 360도로 감상할 수 있도록 한 사례가 대표적이다.

약 439㎡(약 133평) 규모 공간에 국보 반가사유상 두 점만을 둔 국립중앙박물관 '사유의 방'이 화제가 되자 이런 '나 홀로' 전시는 유행이 된 분위기다.

그중에서도 국립경주박물관의 불교조각실은 유물의 속살까지 공개해 주목받았다.

은은한 불빛 아래 서 있는 불상은 양어깨를 감싸고 입은 옷이 흘러내리는 모습까지 섬세하게 표현돼 있다.

그러나 완벽해 보이는 앞과 달리 뒷면에는 커다란 구멍이 여러 개 뚫려 있다.

박물관에 따르면 정수리와 머리, 등 뒤에 있는 구멍은 불상을 만들 때 쓴 흙을 제거하기 위한 통로다.

기존 전시에서는 보여주지 않았던, 있는 그대로의 모습이다.

국립청주박물관 야외 석조 정원에서 만날 수 있는 석조각이 그 예다.

고(故) 이건희 삼성 선대 회장이 기증한 석조물 210점은 다양한 모습으로 정원을 꾸미고 있는데, 높이가 1m가 채 되지 않는 한 석인상은 작은 연못을 바라보는 듯한 모습으로 서 있다.

관람객의 동선에 따라 조각의 옆면, 혹은 뒷면을 볼 수 있는 구도다.

최근에는 청각이나 후각을 활용한 전시도 주목받고 있다.

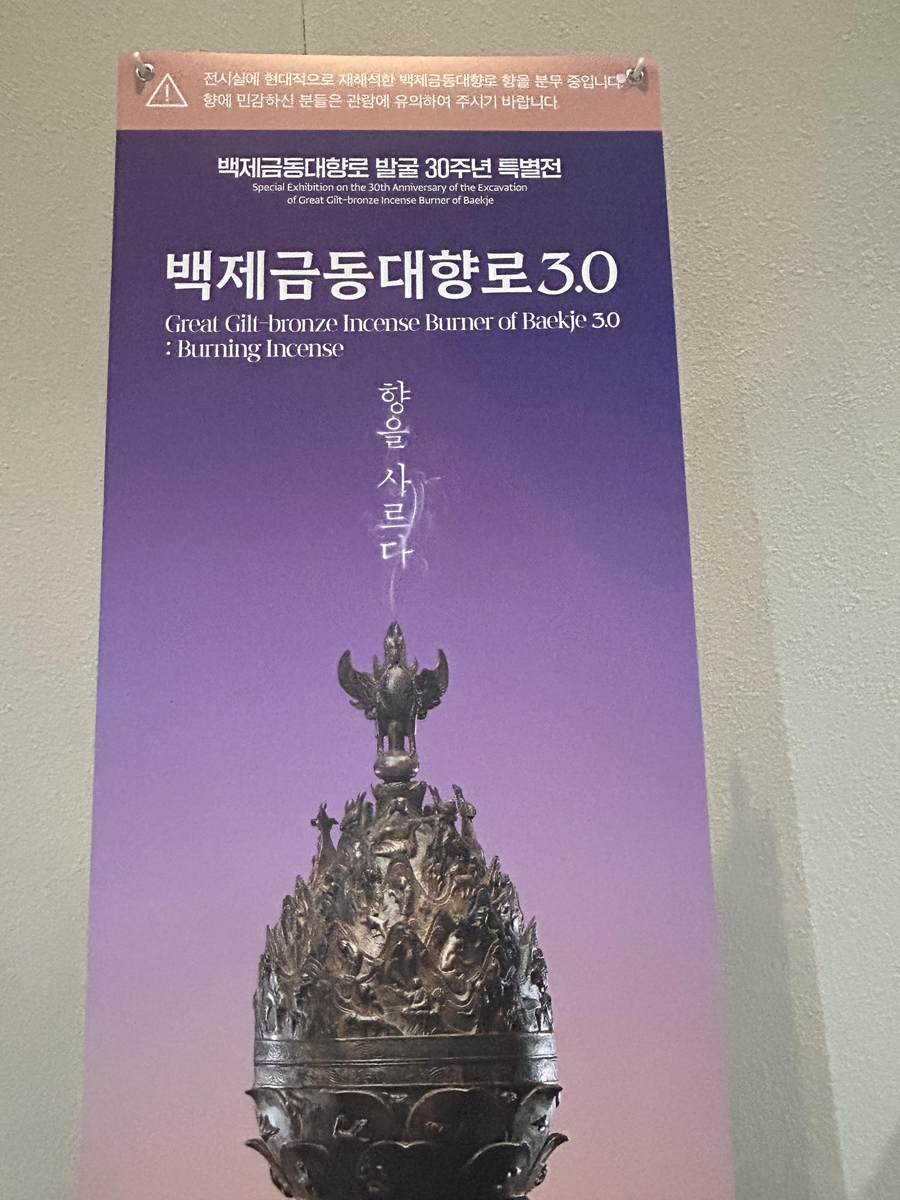

국립부여박물관이 백제금동대향로 발굴 30주년을 맞아 선보인 특별전 '백제 금동대향로 3.0 - 향을 사르다'는 향로의 핵심 기능인 향(香)에 주목한 전시다.

관람객들은 전시를 보면서 은은한 향을 느낄 수 있다.

고대 향 문화와 향로 유물을 따라 전시실을 걷다 보면 침향, 유향, 백단향 등 다양한 향을 직접 맡아볼 수 있는 체험 공간을 만난다.

박물관 측은 전시실 입구에 '현대적으로 재해석한 백제 금동대향로 향을 분무 중입니다.

향에 민감하신 분들은 관람에 유의해 주시기를 바랍니다'고 적힌 안내판을 준비하기도 했다.

국립박물관의 한 관계자는 "기존 전시가 유리 진열장 너머로 보이는 모습에만 집중했다면, 최근에는 다양한 연출로 유물을 입체적으로, 또 생생하게 보여주기 위해 고민 중"이라고 말했다.

!["매일 325mg씩"…트럼프식 아스피린 복용법 괜찮나 [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42724259.3.jpg)