태그하이브, 인도인 유학생 창업

클리카는 이스라엘 아닌 韓 택해

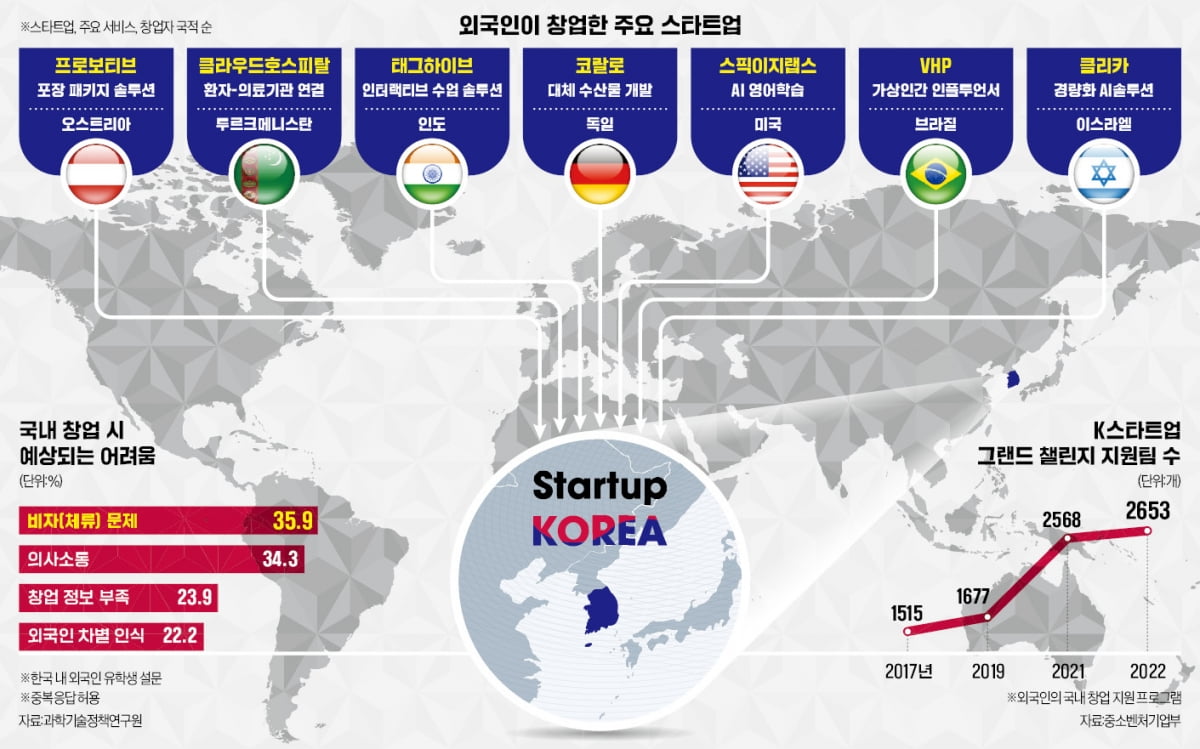

중기부 창업대회 참가팀 2배 급증

IT기술 수준 높고 亞 시장 교두보

비자 발급 까다롭고 문화 폐쇄적

인바운드 창업 늘리려면 변화 필요

정부가 지난달 ‘스타트업 코리아’ 종합대책을 통해 인바운드 창업(외국인의 국내 창업) 지원을 강화하겠다고 밝히면서 K창업에 도전하는 외국인들에게 관심이 쏠리고 있다. 유학생 신분으로 한국에 왔다가 아이템을 찾은 창업자부터 정부 프로그램을 활용해 국내 진출을 시도하는 해외 창업팀 등 다양한 형태의 외국인 창업이 등장하고 있다.

한국서 회사 차린 외국인들

오스트리아 출신 IT 전문가 도미닉 다닝거 대표가 창업한 포장 솔루션 회사 프로보티브는 최근 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램 팁스(TIPS)에 선정됐다. 비아시아계 외국인이 창업한 회사가 팁스에 뽑힌 건 프로보티브가 처음이다. 다닝거 대표는 2018년 평창동계올림픽 때 한국 포장 산업의 문제점을 발견하고 창업했다. 이 회사는 주주도 전원 외국인으로 구성돼 있다. 다닝거 대표는 “제2의 고향인 한국의 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 했다.

IT 역량과 투자생태계 ‘강점’

인바운드 창업에 대한 정부의 지원이 늘면서 K창업을 시도하는 외국인들에게 새로운 기회가 열리고 있다는 평가가 나온다. 한국 창업을 원하는 외국인을 선발·지원하는 중기부의 ‘K-스타트업 그랜드 챌린지’ 신청팀은 2017년 1515개에서 지난해 2653개로 증가했다. 한국은 IT 수준이 높은 데다 지식재산권 보호도 상대적으로 잘돼 있기 때문이다.외국인 창업 커뮤니티 ‘서울 스타트업스’를 운영하는 폴란드 출신 마르타 알리나 사우스벤처스 이사는 “한국은 아시아 시장 진출을 위한 비즈니스 모델을 테스트해 보기에 적합한 시장”이라고 했다. 정부 차원에서 딥테크 산업 지원을 늘리고 있는 것도 장점이다.

지난해 스타트업 지놈이 발간한 글로벌 창업생태계 보고서에 따르면 세계 280개 도시 중 서울은 스타트업 하기 좋은 도시 10위에 올랐다. 15위 파리, 16위 베를린, 18위 싱가포르보다 높다. 정부 주도의 투자 생태계가 잘 구축돼 있어 자금조달 부문에서 높은 점수를 획득한 덕이다.

‘K시장’ 노리는 해외 스타트업도

유학이나 한국인과의 결혼으로 국내에 정착한 외국인들이 스타트업을 세우는 체류형 창업도 늘어나고 있다. AI 스타트업 클리카는 이스라엘 출신인 벤 아사프 최고기술책임자(CTO)와 한국인 배우자인 김나율 대표가 공동 창업했다. 이스라엘에서도 창업 제안을 받았지만 여러 고민 끝에 한국을 택했다.의료 서비스 회사 클라우드호스피탈을 세운 투르크메니스탄 출신 나자로브 술레이만 대표는 한양대 경영전문대학원(MBA)을 마쳤다. 대부분의 의료 서비스가 해당 국가 내에만 이뤄지고 있다는 사실에서 기회를 보고 세계 환자들과 한국, 싱가포르, 태국, 인도 등의 병원을 연결하는 서비스를 만들었다.

해외에 본사를 둔 외국 기업이 한국 법인을 세우고 국내 사업에 집중하는 경우도 있다. AI 영어 학습 앱 ‘스픽’ 운영사인 스픽이지랩스는 미국 실리콘밸리가 본사로, 미국인 코너 즈윅 대표가 창업했다. 글로벌 스타트업이지만 영어 교육열이 높은 한국이 주요 서비스 지역이다.

독일의 대체 수산물 스타트업 코랄로도 한국 법인을 세우고 한국을 거점으로 아시아 진출을 모색하고 있다. 코랄로는 버섯 균사체로 대체 생선살을 만드는데, 막상 독일은 관련 규제가 엄격해 한국을 테스트 마켓으로 검토 중이다.

스타트업 업계 폐쇄성은 ‘한계’

외국인 창업자가 늘어나고 있지만 한국이 ‘글로벌 창업 허브’로 자리잡기까진 갈 길이 멀다는 지적도 나온다. K창업을 위한 기술창업비자 제도가 있지만 고액의 투자유치 성과가 있어야 하거나 창업대회에서 입상해야 하는 등 기준이 까다롭다. 미국 영국 등 주요 국가들이 우수 스타트업 유치를 위해 창업비자 발급 장벽을 대폭 낮춘 것과는 대조적이다. 한국 창업을 시도했다가 비자 문제로 포기한 독일인 유학생이 자국으로 돌아가 건실한 기업을 만들어낸 사례도 있다.외국인 창업자들은 한국 스타트업 업계의 폐쇄적인 문화가 걸림돌이라고 호소하고 있다. 서울 스타트업스가 시행한 조사에 따르면 외국인 창업자들은 △언어 장벽 △투자유치 기회 부족 △사업 파트너 구인 난항 등을 애로사항으로 꼽았다. 특히 한국 벤처캐피털(VC) 업계는 학연 지연 등 인적 네트워크 의존도가 높아 언어 장벽까지 있는 외국인 창업자가 투자를 유치하기란 현실적으로 쉽지 않다는 지적이다. 외국인 관리는 법무부, 창업은 중기부, 유학생 관리는 교육부 등 외국인 창업 담당 부처가 쪼개져 있는 것도 문제로 꼽힌다. 알리나 이사는 “아이템과 기술력을 갖춘 외국인 창업자가 있어도 국내 VC와 기업들은 외국인이라는 이유로 투자를 꺼린다”며 “정부가 외국인 창업자를 데려오라고는 하지만 아직 한국 스타트업 관계자들이 이들을 받아들일 준비가 안 돼 있는 것 같다”고 말했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com

![신도시 엄마들 빠진 'LA갈비' 정체…"매월 억대 매출 찍는다" [긱스]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34820292.3.jpg)

!['그들만의 리그'에 깃발 꽂는다…글로벌 존재감 키우는 韓 VC [긱스]](https://img.hankyung.com/photo/202310/99.32818304.3.jpg)