1982년 찾은 미국…일본에 밀린 美 반도체

반도체 진출 놓고…72세에 몇 달 동안 고민

"반도체 없이 경제발전 기약할 수 없어"

일본에 밀려 망해가는 미국 반도체 기업도 이 회장 눈에는 범상치 않았다. 출장길에서 복귀한 뒤에는 한동안 밤잠을 이루지 못했다. '인생 말년에 반도체 사업으로 미국·일본을 넘어설 수 있을까'하는 상념에 짓눌린 탓이다. 41년 전 이 같은 고심은 한국 경제의 운명을 확 바꿔놓았다.

'반도체 제국' 미국에 도전한 것은 일본의 주요 기업들이다. 도시바 NEC 히타치 등 일본 반도체 업체들은 당시 전 세계 반도체 생산량의 25%를 소비하는 소니를 비롯한 일본 가전업체를 고객사로 뒀다. 반도체 미래가 밝다고 보고 가전사업에서 쌓은 역량과 현금을 반도체 사업에 쏟았다.

자금력도 탄탄했다. 일본 은행은 상대적으로 저금리로 이들 반도체 기업에 자금을 빌려줬다. 일본 반도체 업계는 설비를 대거 확충했고 그만큼 품질도 좋았다. HP가 1980년 작성한 보고서를 보면 일본 반도체 회사 세 곳이 만든 반도체의 불량률은 0.02%로 미국 반도체 기업 세 곳 불량률(0.09%)을 한참 밑돌았다.

일본에 밀려 실의에 빠진 인텔 등 미국 반도체 기업은 D램 생산을 포기하기로 결정했다. 대신에 시스템반도체 등의 설계에 집중하기 시작했다. 미국은 '반도체 패권'을 서서히 쥐어가는 일본에 맞서기 위한 방안을 골몰했다. 1980년대 한국 반도체 사업을 키워 일본의 힘을 빼겠다는 전략을 편다.

인텔 창업자인 밥 노이스는 당시 인텔 앤디 그로브 회장에게 "한국인들과 함께하면 일본이 D램 시장을 독점하는 것은 불가능해진다"며 "일본의 반도체 업체는 치명적 결과를 맞을 것"이라고 말했다. 1980년대 인텔과 미국의 마이크론은 한국 기업에 반도체 기술을 전수하기로 한다. 그 기업이 삼성이었다.

결심은 수개월 만에 섰다. 이 회장은 "73세. 비록 인생의 만기이지만 이 나라의 백년대계를 위해서 반도체에 전력투구해야 할 때"라며 "국가경쟁력을 확보하려면 반도체 개발 전쟁에 참여해야만 한다"고 봤다. 그는 "반도체를 외국에서 수입하면 모든 산업의 예속화를 면할 수 없다"며 "반도체 공급이 중단되면 하루아침에 회사 문을 닫아야 한다"고 했다.

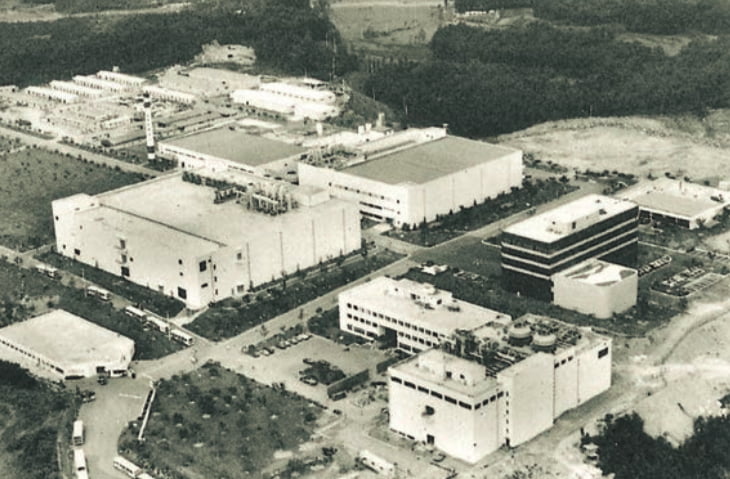

1982년 국내외 반도체 전문가를 빠짐없이 만나려고 했다. 반도체 자료도 닥치는 대로 구했다. 회사도 세운다. 1977년 산업은행에서 인수한 한국전자통신을 반도체 회사로 탈바꿈하기로 결심했다. 이 회사는 1982년 삼성전자로부터 반도체사업을 넘겨받아 반도체 사업을 주도했다. 1984년 64K D램의 양산 1라인을 완성했다. 1985년 3월에는 2라인을 준공하며 한국 반도체 산업의 기틀을 닦았다.

이 회장은 호암자전에서 "희수(77세)를 바라보는 만년에 최첨단 산업분야인 반도체 세계에 뛰어들었다"며 "무려 6500억원의 막대한 자본을 투입해 64K·256KD램을 개발했다"고 말했다. 그러면서 "미국과 일본은 첨단기술 산업으로 경제 대국 대열에 들어섰다"며 "한국은 지금(1986년) 반도체를 앞세운 하이테크 산업으로의 변신을 도모하지 않고서는 영영 경제발전을 기약할 수 없다는 확신을 가졌다"고 말했다.

*이 기사는 '호암자전'(이병철),칩워(크리스 밀러) 등을 참조해 작성했습니다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com