유홍준 "한국 미술의 히스토리 아닌 스토리를 쓰고 싶었다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

<한국미술사 강의> 완간한 유홍준 명지대 석좌교수

5, 6권 동시발간…13년 만에 완성

부채에 할 말 빼곡히 메모해 와

소재 아닌 왕실·규방 공예 등

수요자 기준으로 분류 첫 시도

장르 대신 시대로 구분해야 흥미

나를 넘는 한국미술 통사 나오길

5, 6권 동시발간…13년 만에 완성

부채에 할 말 빼곡히 메모해 와

소재 아닌 왕실·규방 공예 등

수요자 기준으로 분류 첫 시도

장르 대신 시대로 구분해야 흥미

나를 넘는 한국미술 통사 나오길

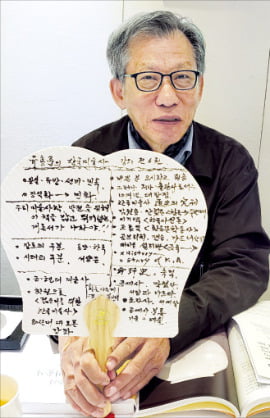

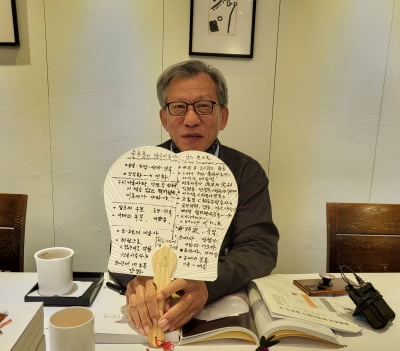

유홍준 명지대 석좌교수(사진)는 17일 서울 광화문에서 <유홍준의 한국미술사 강의> 완간 기념 기자간담회를 열고 “이 책을 통해 한국미술의 히스토리가 아니라 스토리를 쓰고 싶었다”고 말했다.

<유홍준의 한국미술사 강의>는 ‘한국미술 전도사’인 유 교수가 2010년 1권 출간 이후 13년에 걸쳐 한국미술사 전반을 정리한 통사다. 그가 “훗날 누군가 ‘유홍준이 누구냐’고 물으면 ‘<유홍준의 한국미술사 강의>를 쓴 사람’이라고 답하게 될 것”이라고 할 정도로 공을 들인 역작이다. 그간 학계가 축적한 관련 연구를 집대성한 결과물이기도 하다. 이번에 동시 출간된 5·6권 중 5권은 한국적 미(美)의 정수로 꼽히는 도자기, 6권은 조선시대 공예를 다뤘다. 여섯 권의 분량을 합치면 총 2500쪽에 달한다.

유 교수는 문화유산 답사 시절부터 이어온 습관대로 부채 뒷면에 간담회에서 할 말을 빼곡히 메모해왔다. 가장 먼저 적어둔 건 그의 도전, 새로 선보인 공예 분류 기준이다. 통상 조선시대 공예를 지공예, 목공예처럼 소재나 기술을 기준으로 나누는 것과 달리 그는 6권에서 과감하게 왕실공예, 규방공예, 선비공예, 민속공예 등 수요자를 기준으로 분류했다. 그는 “공예는 기술와 예술의 결합”이라며 “미감을 중심으로 했을 때는 사용의 측면에서 접근하는 게 맞다”고 설명했다.

영남대 교수 및 박물관장, 문화재청장 등을 역임하고 베스트셀러 <나의 문화유산답사기>를 쓴 그에게도 통사는 평생의 숙제, 쉽지 않은 과제였다. “회화사 전공자인 제가 한국미술사 통사를 쓴다는 건 피부과 의사가 의학개론을 쓰고, 형법학자가 법학개론을 쓰는 것과 마찬가지”라고 털어놨다.

그의 부채에는 “나를 밟고 뛰어넘는, 또 다른 한국미술사 통사가 나와야 한다”고 적혀 있었다. 그가 기대하는 건 장르가 아닌 시대 구분에 따라 정리된 한국미술사다. “서양에서는 미술사 전공을 시대로 나눠요. 르네상스 전공자는 그 시대의 경제, 회화, 조각 등을 넘나드니까 콘텐츠가 풍부해지죠. 한국 미술사도 조각사, 회화사가 아니라 18세기로 나누면 기술 중심보다 문학, 실학사상 등이 녹아들어 흥미진진할 겁니다.”

대중과 학계의 거리를 좁히려 노력해온 그는 이번 책에서 독자들의 이해를 돕기 위해 도판(책에 싣는 사진)에 공을 들였다. 유 교수는 “내 책이 갖고 있는 최고의 매력은 도판과 그에 대한 설명이 같은 페이지에 있는 것”이라며 “도판에 맞춰 글을 다시 보완하기도 했다”고 설명했다.

그러다 보니 유물 사진에 대한 아쉬움도 드러냈다. 유 교수는 “유물 사진을 책에 싣는 데 게재료를 보통 20만원, 30만원씩 내야 한다”며 “국립중앙박물관만 안 받아서 요즘 젊은 학자들 책을 보면 죄다 국립중앙박물관 사진이 실려 있는데, 학술적으로도 문제”라고 했다.

13년에 걸쳐 책을 마쳤지만 여전히 쓰고 싶은 글은 많다. 그는 “<유홍준의 한국미술사 강의> 총 6권을 줄여서 ‘젊은이를 위한 한국미술사’ 단 한 권을 만들고 싶다”며 “내년쯤 작업을 시작하면 내후년에는 출간하지 않을까 싶다”고 했다.

구은서 기자 koo@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)