RNA는 어떻게 DNA를 누르고 ‘꿈의 분자’가 되었나 [책마을]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

꿈의 분자 RNA

김우재 지음/김영사

536쪽|2만7800원

김우재 지음/김영사

536쪽|2만7800원

1953년 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭의 DNA 나선구조 규명은 역사적 사건이었다. 세상은 기대에 부풀어 올랐다. DNA 염기 서열과 각 부분의 기능을 밝히면 질병 진단, 신약 개발, 개인 맞춤형 치료 등에서 엄청난 도약을 할 수 있을 것이라 생각했다. 하지만 13년 걸려 2003년 완료한 ‘인간 유전체 프로젝트’로 32억쌍의 인간 DNA 염기 서열이 다 밝혀진 뒤에도 기대했던 도약은 없었다.

답은 RNA에 있었다. 21세기는 ‘RNA의 시대’다. 노벨상만 봐도 그렇다. 올해 노벨생리의학상은 mRNA 백신 개발의 토대를 닦은 연구자들에게 돌아갔다. 2020년 노벨화학상은 크리스퍼 유전자 가위 연구자들이 받았다.

![RNA는 어떻게 DNA를 누르고 ‘꿈의 분자’가 되었나 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34834288.1.jpg)

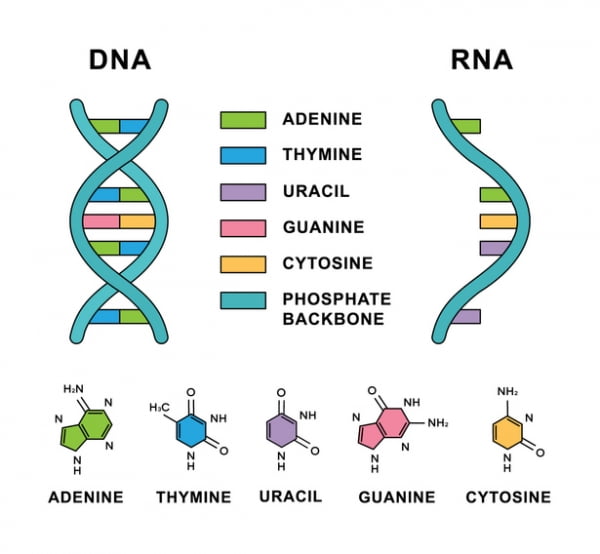

RNA도 DNA처럼 유전 정보를 담고 있는 물질이다. 다른 점도 있다. DNA는 두 가닥인데, RNA는 한 가닥이다. 길이도 짧다. DNA는 A, G, C, T라는 네 글자로 유전 정보를 쓰는 반면 RNA는 A, G, C는 같지만 T 대신 U를 쓴다. 비유하자면 DNA는 모든 유전 정보가 보관돼 있는 도서관이다. RNA는 그 일부를 복사해 실제 현장에서 쓰는 도면이다.

‘메신저 RNA’라 불리는 mRNA가 대표적이다. mRNA 백신은 바이러스 표면 단백질을 만드는 유전 정보를 담고 있다. 사람에게 주입하면 몸 안에서 바이러스 표면 단백질이 만들어지고, 면역 반응이 일어난다. 이후 실제로 바이러스가 침투했을 때 쉽게 물리칠 수 있게 돕는다.

mRNA 백신 개발에도 난관은 있었다. 인공적으로 만들어 주입한 mRNA를 우리 몸이 이물질로 인식하고 공격했다. 염증 반응을 일으켰다. 올해 노벨생리의학상 수상자인 커털린 커리코와 드루 와이스먼 교수는 이 거부 반응을 일으키지 않는 RNA를 만들어 내 2005년 발표했다. 당시에는 별다른 주목을 받지 못했지만 코로나를 계기로 빛을 보게 됐다.

RNA 연구는 아직 한창이다. 저자는 ‘미르(miR)’라고도 불리는 ‘마이크로RNA’가 또 하나의 게임 체인저가 될 것으로 예상한다. 미르는 아주 짧다. 22개 내외의 염기 서열로 구성돼 있다. 종류와 기능이 다양한데, mRNA의 꼬리 부분과 결합하면 그 mRNA의 발현이 억제된다. 이를 통해 유전자의 발현을 조절한다. 일종의 ‘스위치’다. 노벨상 후보로 꼽히는 김빛내리 서울대 생명과학부 교수가 이 분야 권위자다.

저자는 “특정 조직에서 발현되는 미르 유전자의 특성을 이용하면 특정 단계에 있는 암 환자의 종양을 확인할 수 있다”며 “암 진단과 치료에 많은 도움을 줄 것”이라고 했다.

책은 RNA의 역사를 ‘영웅 없는 혁명’이라고 요약한다. mRNA 백신 개발 공로로 올해 두 명의 연구자가 노벨상을 받았지만, 그 이면에는 RNA 연구라는 기초과학 분야에 헌신한 수백 명의 과학자가 있었다는 것이다. 노벨상 수상자를 육성하자며 시끄럽게 떠들기보다 잘 드러나지 않는 곳에서 묵묵히 연구하는 과학자들의 노력에 따뜻한 시선을 보낼 때 우리의 기초과학이 발전할 수 있음을 시사한다. 모두가 DNA에 집중할 때 RNA 연구의 끈을 놓지 않았던 과학자들이 있었던 것처럼, 연구의 다양성 또한 중요한 덕목이라고 말한다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![빅테크기업은 봉건지주, 우리는 그들의 노예 [홍순철의 글로벌 북 트렌드]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34831056.3.jpg)

![“느릿느릿 남은 생을 사는 거야”…노벨문학상 귄터 그라스가 남긴 에세이들 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34830991.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)