심상찮은 첫 관문…통과하시겠습니까?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

아트&럭셔리

英 왕립아카데미 아브라모비치 회고전

누드남녀 비집고 입장하는 이 전시

파격 즐기는 행위예술 대모의 작품

총 겨누게 하거나 칼로 손 찌르는 등

목숨 건 '자학'적인 표현방식 많아

관객 뜨거운 조명 아래 걷게 하는 등

고통 전이…예술 일부분으로 만들어

英 왕립아카데미 아브라모비치 회고전

누드남녀 비집고 입장하는 이 전시

파격 즐기는 행위예술 대모의 작품

총 겨누게 하거나 칼로 손 찌르는 등

목숨 건 '자학'적인 표현방식 많아

관객 뜨거운 조명 아래 걷게 하는 등

고통 전이…예술 일부분으로 만들어

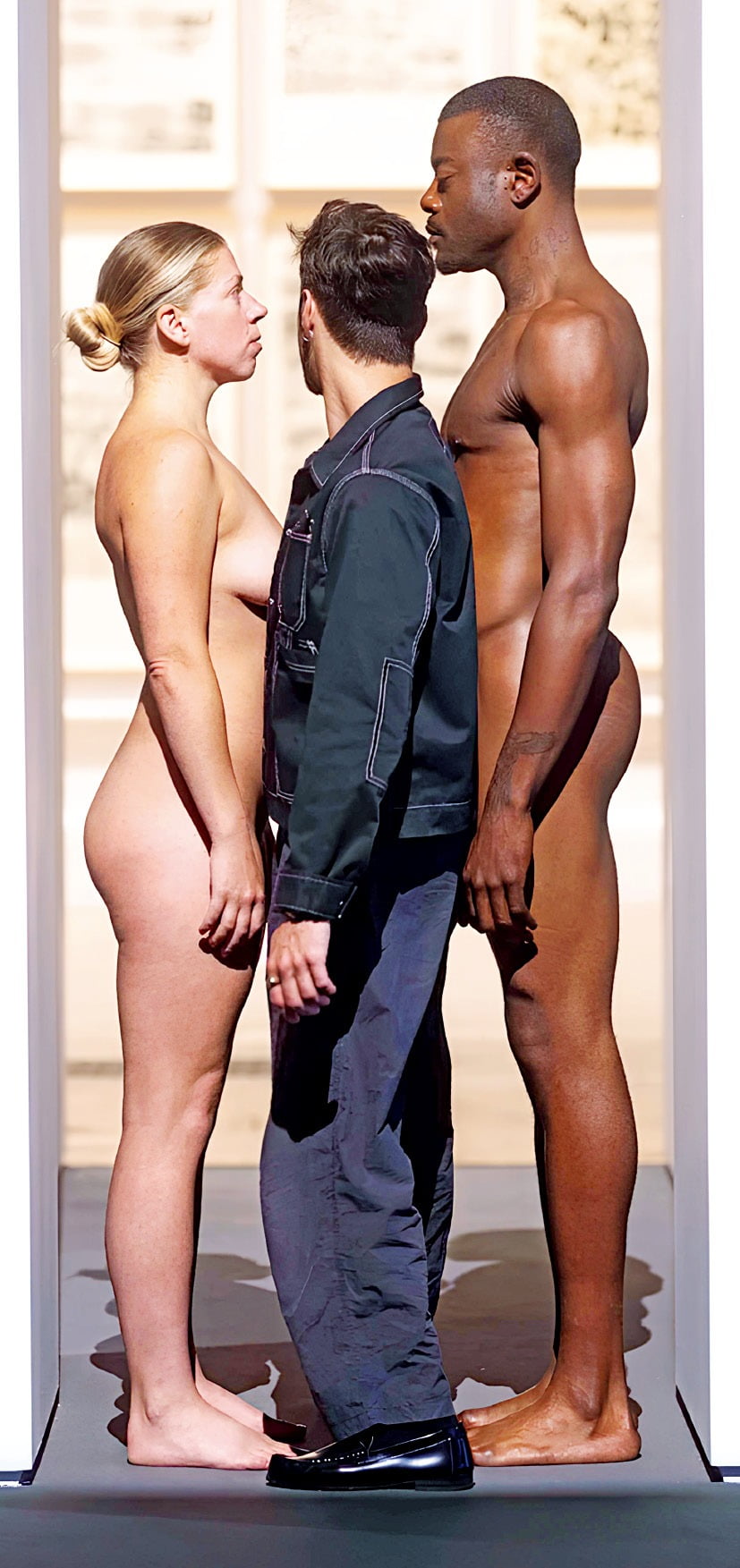

둘의 정체는 ‘미술관 입구’다. 전시를 관람하기 위해 미술관을 찾은 관객들은 발가벗은 두 남녀 사이를 비집고 들어가야 한다. 대부분의 관람객은 당황하며 최대한 이들과 닿지 않으려 몸을 비트는 등 우스꽝스러운 자세를 취한다. 조금만 방심해도 이들의 발을 밟거나 원치 않는 신체 접촉이 생기기 때문이다. 이렇게 특이하고 또 기괴한 전시를 연 주인공은 유고슬라비아 출신의 행위예술가 마리나 아브라모비치다. 그는 지난달 23일부터 영국 왕립예술아카데미에서 대규모 회고전을 열고 있다. 전시장에는 영국 시민뿐만 아닌 해외 관객들의 발길이 끊이지 않는다.

여성 최초로 영국 왕립예술아카데미 전시

아브라모비치는 ‘행위예술의 대모’라고 불릴 만큼 행위예술이라는 장르의 새 지평을 연 인물이다. 그의 작품 대부분은 자기 신체에 스스로 고통을 주는 ‘자학의 형식’으로 표현된다. 칼로 손가락 사이를 찌르고, 오랜 기간 먹지도 자지도 않으며, 관객들로 하여금 자신에게 총을 겨누게 하는 등 그는 항상 신체적인 위험을 감수하며 행위예술을 한다. 이번 회고전을 통해 그는 40년간 자신을 벼랑 끝으로 내몰며 펼쳐 온 그만의 예술 발자취를 풀어냈다.

이번 회고전에도 영상으로 전시된 그의 대표작은 2010년 뉴욕현대미술관에서 선보인 ‘예술가가 여기 있다’. 빨간 드레스를 입은 아브라모비치가 의자에 앉아 있고, 큰 책상을 가운데 두고 맞은편 의자에 관람객 누구나 앉아 그와 눈을 맞추는 행위예술 공연이다.

아브라모비치는 행위가 이어지는 기간에 맞은편의 관객이 무슨 행동을 보이든 간에 어떤 말도, 행동도 하지 않는 것을 ‘예술의 규칙’으로 삼았다. 전 세계에서 구름 인파를 몰고 온 이 화제의 공연은 당시 1545명의 관객을 맞았다. 79일간 이어진 그의 행위예술은 아브라모비치의 전 연인 울라이가 맞은편에 앉자 그가 눈물을 보이며 손을 뻗어 ‘규칙을 어기며’ 종료됐다.

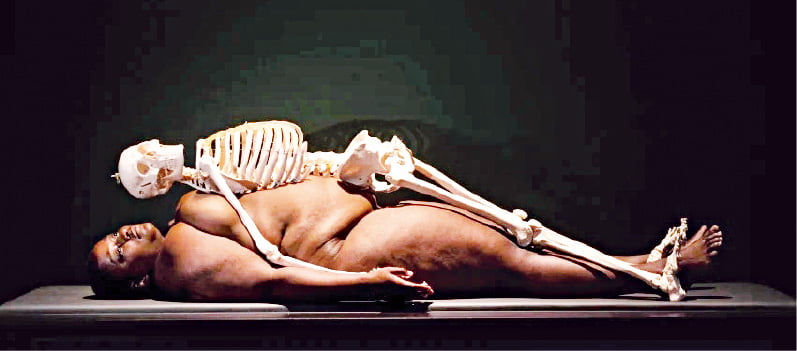

한쪽 벽에는 십자가 모양의 비디오 틀이 전시됐다. 이곳에 비친 아브라모비치는 모든 화면에서 비명을 지르고 있다. 아브라모비치가 구상한 에드바르 뭉크의 ‘절규’ 공연 버전이다. 이뿐만 아니라 관람객들은 두통이 느껴질 정도로 뜨겁고 밝은 조명이 켜진 복도를 지나가야 하고, 벌거벗은 공연자가 불편한 의자 위에 앉아 30분 동안이나 같은 자세를 유지하는 걸 바라봐야 하기도 한다. 그만큼 이 전시는 곳곳에 ‘불편함’과 그녀가 느끼고 표현해 온 공포가 곳곳에 묻어 있다.

우울한 유년시절이 탄생시킨 ‘자학의 예술’

그는 과거 인터뷰를 통해 “행위예술을 통해 과거의 아픔을, 예술가로서의 고뇌를, 또 관객과의 간극을 표현한다”고 말하기도 했다.아브라모비치는 현재 병상에서 폐색전증을 치료하고 있다. 그래서 이번 회고전에서는 그녀의 퍼포먼스를 관람할 수 없다. 하지만 예술학교 제자들에게 자신의 공연을 그대로 재현할 수 있는 기회를 줬다. 전시를 관람한 관람객 중 대다수는 왕립아카데미의 3년간 노력에 혀를 내둘렀다. “아티스트가 직접 공연에 참여하지 않고도 그 에너지를 그대로 전달받았을 만큼 치밀한 노력이 보였다”는 것이다.

자신의 몸을 걸고 예술을 한 작가. 마리나 아브라모비치의 인생을 돌아보는 회고전은 오는 12월 31일까지 영국 왕립예술아카데미에서 이어진다.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

![RNA는 어떻게 DNA를 누르고 ‘꿈의 분자’가 되었나 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34834280.3.jpg)

![“느릿느릿 남은 생을 사는 거야”…노벨문학상 귄터 그라스가 남긴 에세이들 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34830991.3.jpg)

!["악은 평범하다"...정치사상가 한나 아렌트 한 권으로 읽기 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202310/01.34823563.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)