'값싼 러시아 가스' 믿고 탈원전 가속…"獨, 산업 공동화 위기 직면"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

위기의 독일경제

(4) 에너지 정책 실패…기업들 줄줄이 '脫독일'

원전 3기 올들어 일제히 가동 중지

기업들 에너지 비용 감당 못해

제조업 3분의 1 "해외이전 고려"

"獨 산업 생산능력 추락 불보듯"

(4) 에너지 정책 실패…기업들 줄줄이 '脫독일'

원전 3기 올들어 일제히 가동 중지

기업들 에너지 비용 감당 못해

제조업 3분의 1 "해외이전 고려"

"獨 산업 생산능력 추락 불보듯"

○탈원전 시대 열렸지만…

독일 내 탈원전에 대한 여론은 엇갈린다. 링겐 도심에서 만난 한 시민은 “엠스란트 원전은 세계에서 가장 안전하고, 안정적으로 운영돼 온 사회간접자본(SOC)이었다”며 “이 원전이 문을 닫은 것이 굉장히 유감스럽다”고 했다. 기자가 한국에서 왔다고 하자 그는 “제조업 기반 국가인 독일이 원전을 모두 폐쇄하면 에너지 비용 걱정이 커질 수밖에 없다”며 “한국도 그렇지 않냐”고 되물었다. 또 다른 시민 하인스 튀네만 씨는 “100% 안전한 원전은 없다”며 “인류가 역사적으로 원자력을 통해 에너지를 공급받은 기간은 길지 않았기 때문에 탈원전에 따른 변화가 크지 않을 것”이라고 했다.

1986년 우크라이나 체르노빌 원전과 2011년 일본 후쿠시마 원전, 두 차례의 사고는 독일에서 녹색당이 세를 얻는 계기가 됐다. 탈원전을 주요 당론으로 삼은 녹색당은 1985년 헤센주를 시작으로 연립정부에 참여하며 정치적 영향력을 키워 왔고, 올라프 숄츠 행정부 들어 부총리 겸 경제기후보호부장관(로베르트 하베크), 외무장관(아날레나 베어보크) 등 핵심 부처 각료를 배출했다.

○기업들 “에너지 가격 상승 못 견뎌”

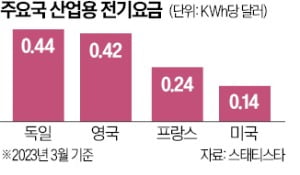

하지만 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 위기는 그 누구도 예상하지 못했다. 독일 경제의 기반을 이루는 제조업의 혈맥과 같은 값싼 러시아산 가스가 끊기면서 에너지 가격이 급등한 것이다. 지난 3월 기준으로 독일의 산업용 전기요금은 ㎾h당 0.44달러 수준으로 프랑스(0.24달러), 미국(0.14달러) 대비 1.8~3배 비싼 수준이다. 업계는 계획대로 탈원전을 감행한 것이 과연 옳았는지 의문을 제기한다.에너지 가격 상승을 견디지 못한 기업들의 ‘탈독일’ 러시를 우려하는 목소리도 커지고 있다. 최근 독일상공회의소(DHIK) 설문조사에 따르면 독일 3572개 기업 중 절반가량인 52%가 정부의 에너지 전환 정책이 자사 경쟁력에 부정적인 영향을 미친다고 응답한 것으로 집계됐다. 제조업체의 약 3분의 1이 해외로 생산시설 이전을 고려 중이거나 진행 중인 것으로 조사됐다. ‘제조업 강국’이던 독일이 ‘산업 공동화’를 걱정해야 하는 처지에 이른 것이다. 한국과 같이 ‘자원 빈국’에 속하는 독일 경제 모델의 명운은 결국 에너지 정책에서 갈릴 수밖에 없다는 평가다.

독일 화학업체 에포니크 인더스트리는 일부 생산 공장을 값싼 전기료에 정부 보조금까지 얹어주는 미국 인디애나주에 짓기로 결정했다. 크리스티안 쿨만 최고경영자(CEO)는 AP통신에 “높은 에너지 비용에 대한 정부의 안일한 대응으로 새 공장과 고임금 일자리가 해외로 빠져나가고 있다”며 “러시아산 가스의 상실은 독일 비즈니스 모델에 큰 타격”이라고 말했다.

링겐=장서우 기자 suwu@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)