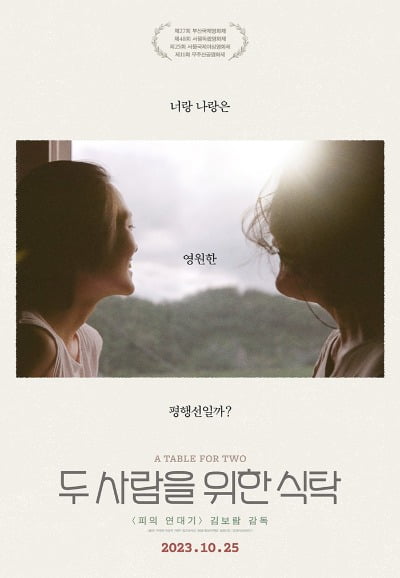

김보람 감독이 제시하는 타인의 고통을 마주하는 방법 <두 사람을 위한 식탁>

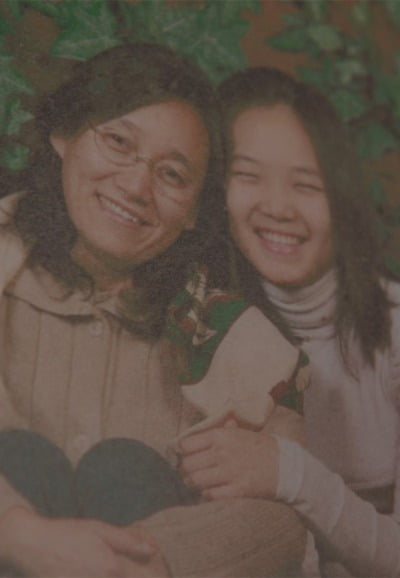

섭식장애를 겪고 있는 딸이 있다. 그 딸의 곁을 지키는 엄마가 있다. 엄마는 딸의 질병 원인이 자신에게 있다는 사실을 잘 알고 있다. 딸 또한 그 사실을 부정하지 않는다. 누군가에겐 축복일 수 있는 모녀 관계가 서로에게 상처를 남기는 관계가 되어버린 그녀들에게 서로가 함께하는 식탁은 회복의 기회이자 또다시 날을 새울 수밖에 없는 상처의 자리다.김보람 감독은 그녀들이 함께하는 식탁을 반복적으로 응시한다. 그 틈 사이에서 그녀들이 서로를 보듬고 멀어진 관계를 좀 더 좁힐 수 있는 가능성을 엿본다. 과연 그녀들은 감독의 바람처럼 서로의 아픔을 딛고 일어나 서로를 응시할 수 있을까? '두 사람을 위한 식탁'은 이 질문의 답을 찾아 나아가려는 감독의 시선을 담는다.

김보람 감독의 여성과 사회, 역사, 그리고 신체

그녀에게 여성들의 연대는 가능성과 불가능성 사이에서 공명하며 여성의 몸은 남성 중심의 사회적 가치들 속에서 간신히 버텨내는 위태로운 대상이다. 여성의 생리를 터부시하는 사회를 향해서, 서로를 향해 상처를 주고받아야 했던 여성 가족들의 역사를 향해서, 숨을 쉬기 위해 타인의 코를 훔쳐야 하는 무미건조한 팬데믹 사회를 향해서, 김보람 감독은 끊임없이 그럼에도 살아내기 위해 몸부림치고 목소리 외치는 여성들의 모습을 지속적으로 응시한다. '두 사람을 위한 식탁'에는 여성과 사회, 역사, 신체의 관계에 대한 김보람 감독의 응시의 힘이 강렬하게 담겨 있다.

인터뷰, 일상, 애니메이션으로 담아낸 채영과 상옥의 세계

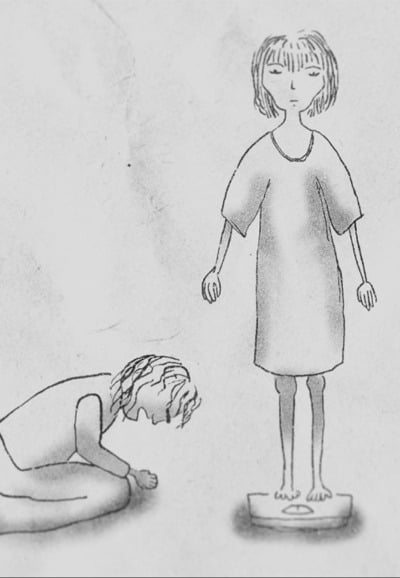

때로 인터뷰 내용이 사운드 몽타주를 통해 일상의 장면 사이사이로 침입해 들어오는데 이를 통해 우리는 마치 그녀들의 속마음을 엿보고 있는 듯한 착각을 갖게 된다. 여기에 더해 감독은 채영의 일기를 통해서 어느 누구에게도 말하지 못한 그녀의 내면을 단순한 그림체로 재현하여 전달한다. 인터뷰, 일상, 애니메이션이라는 세 개의 레이어가 중첩되며 결국 우리는 채영과 상옥 세계로 점차 몰입해 들어간다.

해체된 시간 속에서 건져 올려진 것들

만약 채영과 상옥의 관계가 시간 순서대로 구성되었다면 우리는 자연스럽게 그녀들의 회복을 욕망하게 된다. 누군가는 그녀들의 관계가 회복되길 바라는 것은 지극히 당연한 일이며 더 나아가 그녀들을 위한 일이라 주장할지도 모른다. 하지만 우린 반드시 이해해야 한다. 누군가의 회복을 위한 열망이 결국 그 당사자에게 또 다른 폭력이 될 수도 있다는 사실을.

관객의 욕망이 아닌 인물들의 고통에 동참하기 위하여

감독이 이 순간을 두 번 반복시킨 것은 관객들로 하여금 그 순간의 채영의 입장에 조금이라도 서 있도록 만들기 위함이다. 결국 <두 사람을 위한 식탁>은 관객들의 뜻대로 그녀들의 회복을 염원하는 것이 아니라 그녀들의 입장에서 서서히 그녀들의 고통을 이해하도록 구조화 되어 있다. 관객들이 절대로 앞서 판단하고 욕망하지 않도록 서사와 장면을 이끌어 간다.

회복되지 않더라도, 매 순간을 간신히 버텨내는 것만으로도

그녀들의 관계는 어쩌면 쉽게 회복되지 않을지도 모른다. 대신 중요한 것은 그럼에도 그녀들은 서로의 곁에서 힘겨운 매 순간들을 조금씩 견뎌내며 살아내고 있다는 사실이다. 뭔가 거창한 서사를 지니지 않더라도, 깨달음과 회복의 결과를 만끽하지 않더라도, 그 순간을 위태롭게 버티며 살아가는 존재들이 있음을 목도하는 것이야말로 <두 사람을 위한 식탁>이 관객에 주는 소중한 선물임에 분명하다.

![[단독] "손 꼭 잡고 다니던 부부"…알고보니 100억 사기꾼](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39490611.3.jpg)