시장(市)과 우물(井)에서 나는 게 민심이니…[고두현의 문화살롱]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

■ 곳간에서 인심 난다

박제가 '북학의' 강조했듯이

경제가 살아야 나라가 산다

재물은 우물처럼 퍼내야 다시 차

유목민들에겐 '두 개의 우물' 필요

선거 이슈 선점 바쁜 여야 모두

'우물 인심' 알아야 '천심' 파악

고두현 시인

박제가 '북학의' 강조했듯이

경제가 살아야 나라가 산다

재물은 우물처럼 퍼내야 다시 차

유목민들에겐 '두 개의 우물' 필요

선거 이슈 선점 바쁜 여야 모두

'우물 인심' 알아야 '천심' 파악

고두현 시인

박제가의 <북학의(北學議)> 중 ‘시정(市井)’의 한 대목이다. 박제가는 사신 일행으로 청나라를 여러 차례 방문하고 돌아와 중상주의와 이용후생의 가치를 역설했다. 그는 “종로 네거리의 시장 점포 거리는 1리가 채 안 된다”며 “중국 점포 한 개가 우리나라보다 더 부유한 것이 아니라 물자가 유통되느냐 못하느냐에 따른 결과”라고 분석했다.

시정(市井)을 잘 살피라는 뜻

그는 또 “지금 우리나라는 지방이 수천 리라서 인구가 적지 않고 갖춰지지 않은 물산이 없는데도 불구하고 산과 물에서 얻어지는 이로운 물건을 전부 세상에 내놓지 못하고, 경제를 윤택하게 하는 도를 제대로 갖추지 않았으며, 날마다 쓰는 물건과 할 일을 팽개쳐 둔 채 대책을 강구하지도 않는다”고 지적했다. 나아가 “중국의 주택, 수레와 말, 색채와 비단이 화려한 것을 보고서는 대뜸 ‘사치가 너무 심하다!’고 말하는데, 중국이 사치로 망한다고 할 것 같으면 우리나라는 반드시 검소한 탓에 쇠퇴할 것”이라고 꼬집었다.

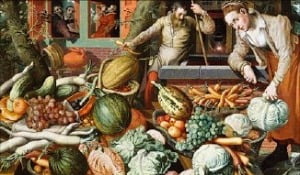

결국 사농공상의 봉건적 사고를 버리고 상업을 일으키며 물산이 잘 유통되도록 시장을 살려야 나라가 산다는 얘기다. 이 과정에서 박제가는 재물을 우물에 비유했다. “우물에서 물을 퍼내면 물이 가득 차지만 길어 내지 않으면 물이 말라 버린다”고 했다. 시장과 우물은 인간의 삶을 집약하는 상징체계이기도 하다.

시장을 뜻하는 ‘시(市)’와 우물을 뜻하는 ‘정(井)’을 결합한 말이 곧 ‘시정(市井)’이다. 이는 ‘인가(人家)가 모인 거리, 사람이 모여 사는 곳’을 의미한다. 시장과 우물은 사람과 정보가 모이는 곳이고, 물물교환을 비롯해 교역이 시작된 곳이다. 우물은 시장만큼 생동적인 공간이다. 신성시되는 곳이기도 하다. 우물에 관한 최초의 기록이 신라의 건국 신화에 나온다. 신라 시조 박혁거세는 경주 서남산 양산 기슭의 나정(蘿井)이라는 우물 옆 숲속 금궤에서 발견됐고, 그의 부인 알영은 알영정(閼英井)이란 우물의 용 옆구리에서 태어났다.

‘마을 동(洞)’ 자는 물(水)을 같이(同) 쓰는 지역공동체란 의미다. 우물을 중심으로 통·반이나 윗마을·아랫마을 경계가 생겨나기도 했다. 우물이 마르면 동네를 옮겼고, 마을 자치 규약을 어기는 사람에겐 우물을 함께 쓰지 못하게 했다. 어느 시대든 우물은 일상의 중심지였다. 1415년 조선 태종은 도성에 가뭄이 들자 도성 안 5가구마다 공동우물 하나씩을 파도록 했다. 이런 것이 민생(民生)이다.

여름·겨울용 오아시스 꼭 필요

유목문화를 이해하는 방법 중에 ‘두 우물의 방정식’이란 게 있다. 학자들에 따르면 유목민은 가축을 데리고 ‘정처 없이’ 다니는 사람들이 아니라 정해진 경로를 따라 이동한다. 사막 속에서 정처 없이 다니다가는 목숨을 잃는데, 유목민들이 자신들의 목적지로 삼는 것이 바로 두 개의 큰 우물, 즉 오아시스다. 하나는 여름용이고 다른 하나는 겨울용이다. 유목민은 생존하기 위해 최소 두 개의 큰 오아시스를 가져야 한다.이 두 곳에서 비교적 오래 머물지만, 풀이 떨어지면 또 이동해야 한다. 이동하는 경로에는 작은 우물이 곳곳에 있다. 최소한 1주일에 한 번은 물을 공급받아야 하기에 여름과 겨울용 오아시스를 왕복하는 여정에서도 작은 우물들을 향해 이동한다. 이 이동 경로가 부족의 영역인 셈이다.

시인들은 유목민들의 이동을 ‘항해’로 은유하곤 했다. 사막을 바다로 본 것이다. 사막이라는 바다 위에 간간이 떠 있는 섬이 바로 우물이고 오아시스다. 우주 공간을 여행하는 것도 ‘항해’라고 했다. 우리 민족 역시 우물의 근원이 하늘의 은하수와 별에 있다고 믿었다.

조상들은 우물을 팔 장소에 수십 개의 물동이를 두고 밤중에 이를 관찰해 가장 크고 빛나는 별이 담긴 동이 자리에 우물을 팠다. 또 ‘우물은 하늘을 봐야 한다’며 덮지 않고 관리하기도 했다. 하늘의 은하수가 내려와 맑은 물로 바뀌도록 하기 위해서였다. 우물이 하늘을 담고 있다는 생각은 우물물이 땅에서 솟는다는 사실과 정반대에 있는 신선한 상상력의 산물이다.

예부터 민심(民心)은 곧 천심(天心)이라고 했다. 선거를 앞두고 이슈 선점을 노리는 여야 정치인들은 시장과 우물의 민심을 제대로 파악해야 한다. 무엇보다 실사구시와 이용후생의 시정 여론을 잘 듣는 게 중요하다. 그래야 ‘결정적 순간’을 포착하든 ‘하늘의 별’을 따든 할 게 아닌가. 국민으로서도 경제가 살아야 우물이 풍요로워지고 곳간도 풍성해지게 된다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)